Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Революция надежды

|

|

О гуманизации технологического общества

Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Еккл. 9: 4

Вступление

Эта книга написана в ответ на ситуацию в Америке 1968 года. Она родилась из убеждения, что мы находимся на перекрестке: одна дорога ведет если не к уничтожению в термоядерной войне, то к полностью механизированному обществу, где человек — беспомощный винтик в машине; другая — к ренессансу гуманизма и надежде, к обществу, ставящему технику на службу человеческому благосостоянию.

Эта книга предназначена для тех, кто еще ясно не осознал названную дилемму. Она призывает к действию. Она основана на уверенности, что мы можем найти необходимое решение с помощью разума и любовь к жизни победит недомыслие и вражду. Она адресована широкому кругу читателей с различными политическими и религиозными убеждениями, разделяющими заботу о сохранении жизни и уважение к разуму и действительности.

Эта книга, как и все мои предыдущие работы, есть попытка разграничить индивидуальную и социальную действительность и идеологии, которые превратно используют и «кооптируют» ценные идеи с тем, чтобы поддерживать статус-кво. Для многих молодых людей, не признающих ценность традиционной мысли, мне хотелось бы донести свое убеждение, что даже самое радикальное движение должно иметь связь с прошлым; что мы не можем идти вперед, отбросив лучшие достижения человеческого ума, и что недостаточно быть молодым!

Поскольку эта книга связана с темами, которых я касался в своих книгах за прошедшие сорок лет, я не могу не упоминать многие из содержащихся в них идей. Они все заново организованы вокруг центрального вопроса: альтернатив дегуманизации. Но эта книга содержит также и много новых идей, дополняющих мои предыдущие размышления.

Так как я пишу для большой аудитории, я свел цитирование к необходимому минимуму, но процитировал всех авторов, которые оказали влияние на меня при написании этой книги. Я, как правило, не ссылался на те мои книги, которые имеют прямую связь с материалом этой книги. Таковые прежде всего («Бегство от свободы») (" Escape from Freedom", Holt, Rinehart and Winston, 1941), («Человек для самого себя») (" Man for Himself, Holt, Rinehart and Winston, 1947), («Святое общество») (" The Sane Sociely", Holt, Rinehart and Winston, 1955), («Душа человека») (" The Heart of Man", Harper and Row, 1964).

Общий подход, принятый в этой книге, отражает характер центральной проблемы, представленной на рассмотрение.

В этом труде я пытаюсь свести вместе две проблемные области, которые часто рассматривают отдельно — структуру человеческого характера, качества и потенциальные способности личности и современные социальные, политические и экономические проблемы. Акценты меняются от главы к главе, но всюду главная цель объединяет эти дискуссии и вплетается в них. Возникает твердая уверенность в том, что реалистичный и успешный подход к проблемам современного американского общества возможен, если анализ нашей социальной системы в целом включает в себя то, что названо в этой книге «системой Человек». Я надеюсь, что читатель ответит мне преодолением своей привычки мыслить отдельно и не посчитает слишком сложным делом последовать за мной и переключаться от «психологии» к «социологии» и «политике» и обратно.

Остается только поблагодарить тех, кто прочитал мою рукопись неоднократно и сделал свои редакторские замечания, — мою жену Рут Нанду Аншен и Раймонда Г. Брауна, который помогал мне своими ценными замечаниями в области экономики. Хочу выразить также благодарность издателям за предпринятые усилия по выпуску в свет этой книги через десять недель после передачи рукописи в издательство.

Эрих Фромм

Глава первая Перекресток

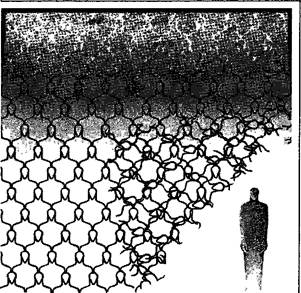

Призрак бродит среди нас, но лишь немногие четко его видят. Это не старый призрак коммунизма или фашизма. Это новый призрак: полностью механизированное общество, посвящающее себя исключительно материальному производству и потреблению и направляемое компьютерами; и в этом социальном процессе человек сам превращается в часть гигантской машины, хорошо обеспеченную хлебом и зрелищами, но пассивную, неживую и мало способную чувствовать. С победой нового общества индивидуализм и приватность исчезнут; чувства к другим будут строиться по правилам психологического формирования условных рефлексов и с помощью других способов или наркотиков, которые также выступают как новый вид интроспективного переживания. Как считает Збигнев Бжезинский, «в технотронном обществе будет развиваться тенденция собирания в одно целое индивидуальных разнонаправленных усилий миллионов граждан, легко поддающихся влиянию магнетических и привлекательных личностей, которые эффективно используют последние достижения коммуникационной техники для манипулирования эмоциями и контроля за разумом»1. Эта новая форма общества была предсказана в художественной литературе в романах «1984» Оруэлла и «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли.

1 The Technetronic Society. — Encounter, Vol. XXX, No. 1 (January, 1968), p. 19.

Возможно, в настоящее время самым опасным является то, что мы начинаем терять контроль над собой. Мы выполняем решения, которые нам предлагаются в результате компьютерных вычислений. Как люди мы не имеем целей, кроме производства и потребления все больше и больше. У нас нет воли к чему-то или против чего-то. Мы стоим перед угрозой истребления ядерным оружием и внутренней смерти от пассивности, порождаемой нашим исключением из процесса принятия ответственных решений.

Как это могло случиться? Как человек, на самой вершине своей победы над природой, стал пленником того, что сам сотворил, подвергаясь серьезной опасности саморазрушения?

В поисках научной истины человек пришел к знанию, которое он мог использовать для доминирования над природой. Его успех был ошеломляющим. Но односторонне сосредоточившись на технике и материальном потреблении, человек утратил связь с собой, с жизнью. Потеряв религиозную веру и связанные с нею гуманистические ценности, он сконцентрировался на технических и материальных ценностях и потерял способность к глубоким эмоциональным переживаниям, к радости и печали, которые их сопровождают. Построенная им машина стала такой могущественной, что создала свою собственную программу, которая теперь определяет мышление самого человека.

Одним из наиболее серьезных симптомов нынешнего неблагополучия в обществе является тот факт, что наша экономика основывается на производстве вооружений (плюс поддержание всей оборонной системы) и принципах максимального потребления. Мы имеем хорошо функционирующую экономическую систему, производя товары, грозящие нам физическим разрушением, мы трансформируем индивида в совершенно пассивного потребителя и тем самым губим его, лишаем жизненной силы, мы создали бюрократию, которая заставляет личность чувствовать себя беспомощной.

Стоим ли мы перед трагической, неразрешимой дилеммой? Должны ли мы производить больных людей, чтобы иметь здоровую экономикуу или должны использовать наши материальные ресурсы, изобретения, компьютеры на службе целям человека? Должны ли индивиды быть пассивными и зависимыми, создавая сильные и хорошо функционирующие организации?

На эти вопросы существуют разные ответы. Среди тех, кто признает революционную, разительную перемену в человеческой жизни, которую может принести «мегамашина», — писатели, считающие новое общество неизбежностью, а следовательно, бессмысленными споры о его достоинствах. Они симпатизируют новому обществу, хотя и выражают некоторые опасения относительно того, каким станет человек, известный нам сегодня. Збигнев Бжезинский и Г. Кан (Н. Kahn) являются представителями этой позиции. На другой стороне спектра находится Жак Эллюль, который в своем «Технологическом обществе» весьма убедительно описывает новое общество, к которому мы идем, и его деструктивное влияние на человека. У него нет иллюзий относительно ужасающего отсутствия гуманности этого призрака. Он не делает вывода, что это новое общество должно победить, хотя не исключает вероятности его победы. Но он видит возможность того, что дегуманизированное общество не окажется победителем, «если все большее число людей станет полностью осознавать угрозу, какую технологический мир представляет для личной и духовной жизни человека, и если люди решат отстаивать свою свободу и нарушат ход этой эволюции»1. Позиция Льюиса Мамфорда (Lewis Mumford) может рассматриваться как близкая позиции Эллюля. В своей глубокой и блестящей работе «Миф о машине»2 он описывает «мегамашину», начиная с ее первых проявлений в египетском и вавилонском обществах. Но в отличие от тех, кто смотрит, как упомянутые авторы, на этот призрак или с симпатией, или с ужасом он полагает, что значительная часть верхушки истеблишмента и средний гражданин не видят этот призрак. Они придерживаются устаревшего убеждения XIX в., что машина поможет облегчить бремя человеческих трудов, что она так и останется средством для достижения цели, они не усматривают опасности в том, что если технике позволить следовать своей собственной логике, она вроде раковой опухоли станет угрожать устройству жизни индивида и общества. Позиция, занятая в этой книге3, — это в

1 Французское издание 1954 г.; американское издание 1964 г. Альфреда Кнопфа и 1-е изд. Винтадж Букс, 1967, р. ххх.

2 Mumford L. The Myth of the Machine (New York: Harcourt, Brace & World, 1966).

3 Как в «Бегстве от свободы» и «Здоровом обществе».

принципе позиция Мамфорда и Эллюля. Возможно, она отличается в том смысле, что я вижу несколько большую вероятность восстановления контроля человека над общественной системой. Мои надежды в этом отношении основываются на следующих факторах.

1. Существующую общественную систему можно понять намного лучше, если включить в нее систему «Человек». Человеческая природа не абстракция и не бесконечно податливая система, динамичным развитием которой можно пренебречь. Она имеет собственные специфические качества, законы и альтернативы. Изучение «системы Человек» позволяет увидеть, как определенные социоэкономические факторы влияют на человека, как нарушение в системе «Человек» вызывает дисбаланс в социальной сфере. Вводя человеческий фактор в анализ всей системы, мы лучше пониманием ошибки функционирования и определяем нормы соотношения здорового экономического функционирования социальной системы с оптимальным благополучием участвующего в этом народа. Все это верно, разумеется, только при условии, что максимальное развитие человека, его благополучие являются преобладающей целью.

2. Возрастающая неудовлетворенность сегодняшним образом жизни, его пассивностью и равнодушной скукой, формальностью и деперсонализацией, при стремлении к радостному, наполненному смыслом существованию, отвечающему тем специфическим потребностям человека, которые он развил за последние несколько тысячелетий своей истории и которые отличают его как от животного, так и от компьютера. Эта тенденция проявляется все сильнее, поскольку значительная часть населения уже получила материальное удовлетворение и обнаружила, что потребительский рай не приносит обещанного счастья. (Разумеется, бедные еще не имели возможности прийти к такому выводу, кроме как наблюдая за отсутствием радости у тех, кто «имеет все, что может пожелать человек».)

Идеологии и концепции потеряли в значительной мере привлекательность; традиционные клише вроде «правый» и «левый» или «коммунизм» и «капитализм» утратили свое значение. Люди ищут новый ориентир, новую философию, концентрирующуюся на приоритетах жизни — в физическом и духовном смысле — а не приоритетах гибели.

Налицо растущая поляризация, происходящая в Соединенных Штатах и во всем мире: есть те, кого привлекает сила, «закон и

порядок», бюрократические методы и в конечном счете — не-жизнь; и те, кому свойственно глубокое стремление к жизни, новым отношениям, а не к готовым схемам и копиям. Этот новый фронт — движение, сочетающее желание глубоких перемен в экономической и социальной практике с изменениями в нашей психике и духовным подходом к жизни. В наиболее общей форме его цель — активизировать индивида, восстановить контроль человека над общественной системой, гуманизировать технологию. Это движение во имя жизни, и оно имеет такую широкую и общераспространенную базу, потому что угроза жизни сегодня велика не только для одного класса, для одной нации, но это угроза для всех.

В последующих главах делается попытка детально обсудить некоторые из обозначенных здесь проблем, а именно те, которые касаются связи между человеческой природой и социоэкономиче-ской системой.

Однако имеется один момент, который следует прояснить вначале. В наши дни широко распространилась безнадежность относительно возможности изменения курса, которым мы следуем. Эта безнадежность имеет главным образом бессознательный характер, в то время как сознательно люди выражают «оптимизм» и надеются на будущий «прогресс». Обсуждение сложившейся ситуации и наличия в ней потенциала для надежды должно предваряться обсуждением феномена надежды.

Глава вторая Надежда

Что не является надеждой

Надежда является решающим элементом любой попытки внести в социальную жизнь изменения, оживить ее, осознавать и объяснять ее. Однако природа надежды нередко понимается превратно, и вследствие этого за надежду принимают установки, ничего общего с ней не имеющие и даже противоположные.

Что означает «надеяться»?

Означает ли это, как многие полагают, иметь желания и мечты? Будь это так, то тех, кто стремится иметь больше дорогих машин, домов и электробытовых приборов, можно было бы назвать людьми надежды. Но это неверно, эти люди стремятся больше потреблять, их устремления нельзя назвать надеждой.

Можно ли назвать надеждой то положение вещей, когда целью является не вещь, но большая полнота жизни, освобождение от вечной тоски; или, говоря языком теологии, спасение; или, говоря языком политики, революция? В самом деле, этот вид ожидания может быть надеждой; но может и не быть, если он сопровождается пассивностью «ожидания» — тогда надежда превращается по сути в предлог для покорности, в чистую идеологию.

Кафка превосходно описал этот вид подчиненного и пассивного ожидания в романе «Процесс». Человек подходит к ведущим на небеса вратам (права) и просит у привратника разрешения ему войти. Привратник отвечает, что в данный момент не может этого сделать. И хотя дверь, ведущая к правам, открыта, человек решает подождать разрешения. Он садится и ждет — днями, годами. Время от времени он спрашивает, можно ли ему войти, но ему неизменно отвечают, что пока нельзя. Все эти долгие годы человек почти непрерывно изучает привратника и узнает даже блох на его меховом воротнике. В конце концов, состарившись, он чувствует приближение смерти. Впервые он задает вопрос: «Как получилось, что за все эти годы никто, кроме меня, не пришел за разрешением войти?» Привратник отвечает: «Разрешение войти в эту дверь мог получить только ты, поскольку эта дверь предназначалась для тебя. А теперь я собираюсь ее закрыть».

Старик слишком стар, чтобы понять смысл этих слов, а возможно, он не понял бы его и в молодости. Последнее слово всегда остается за бюрократами; если они говорят «нет», войти нельзя. Если бы его надежда не была пассивным ожиданием, он вошел бы в эту дверь, и его решимость пренебречь запретом бюрократов стала бы актом освобождения, который привел бы его в сияющий дворец. Многие люди подобны старику Кафки. Они питают надежду, но им не дано действовать по велению сердца, и пока бюрократы не дадут им зеленый свет, они ждут и ждут1.

Этот вид пассивного ожидания тесно связан с распространенной формой надежды, которую можно определить как надежду на время. Время и будущее становятся центральными категориями этого вида надежды. То, что ожидается, должно случиться не теперь, а только в следующий момент, на следующий день, в следующем году или в ином мире, если не верить, что надежда может реализоваться в этом мире. За этой верой стоит преклонение перед «будущим», «историей» и «будущими поколениями», начало которому было положено во время Французской революции такими людьми, как Робеспьер, который поклонялся будущему как божеству: я бездействую, я остаюсь пассивным, потому что я бессильное ничто; но будущее, проекция во времени, осуществит то, что я не в силах осуществить. Это преклонение перед будущим, являющееся одним

1 Испанское слово esperar означает одновременно «ждать» и «надеяться», оно, несомненно, относится к тому особому виду пассивной надежды, который я пытаюсь здесь описать.

1 Сталинистская концепция, согласно которой история решает, что верно, а что неверно, что хорошо, а что плохо, — прямое продолжение ро-беспьеровского преклонения перед будущими поколениями. Она является полной противоположностью позиции Маркса, сказавшего: «История ничто, она ничего не делает. Все делает человек». Или в «Тезисах о Фейербахе»: «Материалистическое учение о том, что люди являются продуктом обстоятельств и воспитания и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом иных обстоятельств и изменившегося воспитания, забывает, что это человек меняет обстоятельства и что воспитатель сам нуждается в воспитании».

2 Подобная безнадежность просвечивает в книгах Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация» {Eros and Civilization. Boston: Beacon Press, 1955) и «Одномерный человек» {One-Dimensional Man. Boston: Beacon Press, 1964). В них утверждается, что все традиционные ценности, такие как любовь, нежность, забота и ответственность, имеют смысл только в дотехнологическом обществе. В новом технологическом обществе — обществе без репрессий и эксплуатации — появится новый человек, который не будет бояться ничего, в том числе и смерти, у которого разовьются еще точно не определенные потребности и у которого появится возможность удовлетворить свою «полигамную сексуальность» (я отсылаю читателя к сочинению Фрейда «Три очерка по теории сексуальности»); короче, конечный прогресс человека видится в регрессе к инфантильной жизни, в возвращении к счастью пресыщенного

из аспектов преклонения современного буржуазного мышления перед «прогрессом», на самом деле является отчуждением надежды. Вместо моего действия или становления нечто осуществляется без моего участия идолами, будущим и будущими поколениями1.

В то время как пассивное ожидание является завуалированной формой безнадежности и бессилия, существует иная форма безнадежности и отчаяния, которая принимает прямо противоположную форму — фальшивого фразерства и авантюризма, пренебрегающего реальностью и форсирующего то, чего нельзя форсировать. Такова позиция лжемессий и лидеров путчей, презирающих тех, кто при иных обстоятельствах выбирает поражение, а не смерть. В наши дни безнадежность и нигилизм под маской псевдорадикализма нередко встречаются среди самых убежденных представителей молодого поколения. Их смелость и преданность идее могут привлекать, но отсутствие реализма, правильного выбора стратегии, а иногда и недостаток любви к жизни лишают их взгляды убедительности2.

Парадокс и природа надежды

Надежда парадоксальна. Это не пассивное ожидание и не форсирование событий, которые не могут произойти в реальности. Она подобна затаившемуся тигру, который прыгает лишь тогда, когда для этого настал момент. Это не усталый реформизм и не псевдорадикальный авантюризм. Надеяться — значит в каждый момент быть готовым к тому, что еще не родилось, и при этом не отчаиваться, если этого не произойдет при нашей жизни. Нет смысла возлагать надежду на то, что уже существует, или на то, чего не может быть. Люди, утратившие надежду, успокаиваются, пребывая либо в комфорте, либо в отчаянии, те же, у кого надежда сильна, видят и заботливо взращивают все признаки новой жизни, они готовы в любой момент помочь рождению того, что готово появиться на свет.

Одним из главных заблуждений по поводу надежды является нежелание проводить различие между сознательной и бессознательной

ребенка. Неудивительно, что Маркузе в конце концов пришел к безнадежности. «Критическая теория общества не располагает понятиями, которые могли бы служить мостом через пропасть между настоящим и будущим; не содержа никаких обещаний и не демонстрируя прогресса, она остается негативной. Таким образом, она стремится оставаться лояльной к тем, кто, потеряв надежду, посвятил и посвящает свою жизнь Великому Отрицанию» {One-Dimensional Man, p. 257).

Эти цитаты показывают, как ошибаются те, кто критикует Маркузе или восхищается им как революционным вождем; ибо революция никогда не основывалась и никогда не будет основываться на безнадежности. Маркузе даже не интересует политика; но если человека не интересуют шаги между настоящим и будущим, то мы имеем дело не с политиком, радикальным или каким-то еще. В сущности Маркузе являет собой пример отчужденного интеллектуала, который представляет свое личное отчаяние в виде теории радикализма. К сожалению, его непонимание и до некоторой степени незнание Фрейда ведет к тому, что он синтезирует фрейдизм, буржуазный материализм и изощренное гегельянство, чтобы получить то, что ему и другим, сходно мыслящим «радикалам», представляется наиболее прогрессивным теоретическим построением. Здесь не место подробно показывать, что это наивные, надуманные мечты, иррациональные и нереалистичные по сути и к тому же лишенные любви к жизни.

надеждой. Разумеется, эта ошибка свойственна многим проявлениям нашего эмоционального опыта, таким как счастье, страх, подавленность, тоска и ненависть.

Удивительно, что, несмотря на популярность теорий Фрейда, его понятие бессознательного очень редко применяется к эмоциональным феноменам. Пожалуй, этот факт объясняется двумя основными причинами. Во-первых, в сочинениях некоторых психоаналитиков и некоторых «философов психоанализа» феномен бессознательного — т. е. вытеснения — относится к сексуальным желаниям; эти авторы используют термин «вытеснение» — ошибочно — как синоним подавления сексуальных желаний и действий. Поступая подобным образом, они лишают открытие Фрейда некоторых наиболее важных последствий. Вторая причина, вероятно, кроется в том факте, что для поствикторианских поколений знать о вытесненных сексуальных желаниях не столь огорчительно, как знать об отчуждении, безнадежности или алчности. Приведем всего один из очевидных примеров: большинство людей не признаются самим себе в чувстве страха, тоски, одиночества, безнадежности, т. е. эти чувства бессознательны^. Причина этого очевидна. Наша социальная модель такова, что преуспевающий человек не должен испытывать страха, тоски или чувства одиночества. Он должен считать этот мир лучшим из миров; чтобы иметь оптимальную возможность продвижения, он должен подавить страх, как и сомнение, подавленность, тоску и безнадежность.

Многие люди полны сознанием надежды, а подсознательно испытывают безнадежность, и лишь немногие могут похвастаться обратным. При исследовании надежды и безнадежности важно не то, что люди думают о своих чувствах, а то, что они в действительности чувствуют. Это можно узнать не столько по их словам и речи, сколько по выражению лица, походке, способности реагировать с интересом на что-либо находящееся перед их глазами, по

1 Я хочу подчеркнуть, что разговоры о «бессознательном» являются еще одной формой отчужденного мышления и речи. Такой вещи, как «бессознательное», если бы оно было органом или вещью в пространстве, не существует. Человек может «осознавать» или «не осознавать» внешние или внутренние события; таким образом, мы имеем дело с функцией психики, а не с локализованным органом.

3-6965

отсутствию фанатизма, которое проявляется в способности выслушивать разумные аргументы.

Динамичная точка зрения, применяемая в этой книге к социопсихологическим феноменам, в корне отличается от описательного бихевиористского подхода большинства социологических исследований. С динамической точки зрения нас интересует прежде всего не знание о том, что человек думает или говорит или как он ведет себя сейчас. Нас интересует структура его характера, т. е. не вполне постоянная структура его усилий, те цели, на которые его энергетика направляется, и ее интенсивность. Если мы знаем движущие силы мотивации поведения, то мы не только понимаем поведение в настоящем, но можем также сделать обоснованные предположения относительно того, как человек склонен действовать в изменившихся обстоятельствах. С динамической точки зрения неожиданные «перемены» в мышлении или поведении человека — это перемены, которые в большинстве случаев можно предсказать, располагая знанием о структуре его характера.

Можно сказать еще больше о том, чем надежда не является, но будем двигаться вперед и постараемся ответить на вопрос, что такое надежда. Можно ли описать ее словами или же обрисовать ее можно только с помощью стихов, песен, жестов, выражения лица или в поступке?

Как и в случае с другими человеческими переживаниями, слова бессильны описать это переживание. В действительности, слова, как правило, делают противоположное: они затемняют, расчленяют, убивают. Слишком часто в процессе разговора о любви, ненависти или надежде человек теряет связь с тем, о чем предполагалось говорить. Поэзия, музыка и другие формы искусства гораздо лучше приспособлены для описания человеческих переживаний, потому что они точнее передают их, избегая обобщений и неопределенности избитых штампов, которыми пользуются для адекватной репрезентации человеческих переживаний.

Однако, осознавая эти ограничения, нельзя отрицать возможности коснуться чувства с помощью слов, не относящихся к поэзии. Это было бы невозможно, если бы человек хотя бы до некоторой степени не испытывал того, о чем говорит другой. Описать чувство — значит указать на его различные грани, следовательно, установить связь, при которой писатель и читатель знают, что они

имеют в виду одно и то же. И здесь я должен попросить читателя потрудиться вместе со мной и не ждать, что я дам ему ответ на вопрос о том, что такое надежда. Я должен попросить его мобилизовать свой собственный опыт, чтобы сделать наш диалог возможным.

Надежда — это состояние бытия. Это внутренняя готовность, готовность к напряженной, нерастраченной активности1. Понятие «активность» основано на одной из наиболее распространенных человеческих иллюзий современного индустриального общества. Вся наша культура строится в расчете на активность — занятость в смысле напряженного труда (который необходим для бизнеса). В действительности большинство людей так «активны», что не выносят праздности; даже свой так называемый досуг они превращают в очередную форму активности. Если вы не активны в делании денег, то вы активны в езде на машине, игре в гольф или же просто в болтовне о пустяках. Люди испытывают смертельный страх перед моментом, когда им действительно будет нечего «делать». Можно ли называть такое поведение активностью — вопрос терминологии. Беда в том, что большинство людей, которые считают себя чрезвычайно активными, не осознают того, что на самом деле они крайне пассивны, несмотря на свою «занятость». Они постоянно нуждаются в стимулах извне, будь то болтовня с другими людьми, или просмотр кинофильмов, или путешествия и другие формы удовольствий, получаемых от потребления, даже если это только новый мужчина или новая женщина в качестве сексуального партнера. Они постоянно нуждаются в том, чтобы их побуждали, возбуждали, соблазняли, совращали. Они всегда торопятся и никогда не останавливаются. Они всегда ведомы и никогда не ведут за собой. Они воображают себя необычайно активными, пока одержимы

1 Я позаимствовал термин «activeness» у Майкла Маккоби (вместо привычного «activity») применительно к личному общению; соответственно я использую слово «passiveness» вместо «passivity», когда активность и пассивность относятся к установке или состоянию ума. Я уже обсуждал проблему активности и пассивности, особенно в связи с продуктивной ориентацией, в различных книгах. Мне хочется обратить внимание читателя на чрезвычайно интересное глубокое обсуждение активности и пассивности в «Метаморфозах» Эрнеста Шехтеля (Shachtel Е. Metamorphosis. N.Y: Basic Books, 1959).

страстью деятельности, пытаясь отделаться от страха, который возникает всякий раз, когда они оказываются наедине с самими собой.

Надежда — это психическое состояние, сопутствующее жизни и развитию. Если дерево, растущее в тени, тянется к солнцу, мы не говорим, что оно «надеется» в том же смысле, в котором надеется человек, поскольку надежда человека связана с чувствами и мыслями, которых нет у дерева. И все же не было бы неверным сказать, что дерево надеется на солнечный свет и выражает эту надежду тем, что тянется к солнцу. Не так ли происходит и с рождающимся ребенком? Хотя он этого, возможно, не осознает, в его активности выражается надежда на рождение и самостоятельное дыхание. Разве грудной ребенок не надеется на грудь матери? Разве младенец не надеется на то, что встанет на ноги и научится ходить? Разве больной не надеется выздороветь, заключенный — освободиться, а голодный — насытиться? Разве мы, засыпая, не надеемся проснуться завтра? Разве любовная близость не подразумевает надежду мужчины на свои силы, на свою способность возбудить свою партнершу и надежду женщины в свою очередь возбудить мужчину?

Вера

Когда надежда нас покидает, жизнь кончается, в действительности или потенциально. Надежда — неотъемлемый элемент структуры жизни, динамики человеческого духа. Она тесно связана с другим элементом структуры жизни: с верой. Вера — это не слабая форма убежденности или знания; вера в то или это; вера — это отсутствие сомнения в реальной возможности недоказанного, творческое воображение. Вера рациональна, когда она относится к знанию о реальном, но еще не рожденном; она основана на способности знания и понимания, проникая внутрь и видя суть. Вера, как и надежда, — это не предсказание будущего] это видение настоящего в состоянии беременности.

Утверждение о том, что вера есть уверенность, нуждается в пояснении. Вера достоверна по отношению к реальной возможно-

з*

1 На иврите слово «вера» (етипап) означает уверенность. Аминь означает «несомненно».

2 Необходимость в уверенности будет обсуждаться в главе 3.

3 Смысл терминов «рациональный» и «иррациональный» будет обсужден в главе 4.

сти, но недостоверна как неоспоримая истина. Ребенок может преждевременно родиться мертвым; может погибнуть во время родов; может умереть в первые две недели жизни. В этом парадокс веры: это уверенность в том, что точно не известное Это уверенность в том, что имеет отношение к человеческому видению и пониманию; а не уверенность в том, что имеет отношение к реальному исходу. Нам нет нужды верить в научный прогноз как и верить в то, что невозможно. Вера основана на нашем жизненном опыте, на опыте нашей трансформации. Вера в то, что другие могут измениться, является следствием того, что измениться могу я сам2.

Между рациональной и иррациональной верой есть существенное различие3. В то время как рациональная вера является результатом внутренней активности человека в мышлении или чувствах, иррациональная вера — это подчинение чему-то данному, внешнему, что человек принимает за истину независимо от того, так это или нет. Существенным элементом иррациональной веры является ее пассивный характер, неважно, будет ли ее объектом идол, лидер или идеология. Даже ученому необходимо освободиться от иррациональной веры в традиционные идеи, чтобы обрести рациональную веру в силу своей творческой мысли. Как только его открытие доказано, он больше не нуждается в вере, разве что при рассмотрении следующего предположения. В сфере человеческих отношений «верить» в другого человека означает быть уверенным в его стержне, т. е. в том, что на него можно положиться и что его фундаментальные установки не изменятся. В том же самом смысле мы можем верить в себя, не в постоянство наших мнений, но в основную жизненную ориентацию, матрицу структуры нашего характера. Подобная вера обусловлена нашим личным опытом, способностью сказать «Я» на законном основании, чувством идентичности с самим собой.

Надежда — это настроение, сопровождающее веру. Веру нельзя иметь без надежды. У надежды нет иного основания, кроме веры.

Стойкость

Вструктуре жизни с надеждой и верой связан еще один элемент: храбрость или, как назвал ее Спиноза, стойкость. Стойкость, пожалуй, наименее двусмысленное понятие, потому что сегодня храбрость чаще используется для обозначения отсутствия страха перед смертью, чем храбрости жить. Стойкость — это способность сопротивляться искушению скомпрометировать надежду и веру, трансформировав их — тем самым разрушив, — в беспочвенный оптимизм или в иррациональную веру. Стойкость — это способность сказать «нет», когда мир хочет услышать «да».

Но стойкость не понять до конца, если мы не упомянем другой ее аспект: бесстрашие. Бесстрашный человек не боится угроз, даже смерти. Но, как часто бывает, слово «бесстрашие» обозначает несколько совершенно различных понятий. Я упомяну лишь три самые важные. Во-первых, человек может быть бесстрашным, потому что он не дорожит жизнью; жизнь для него немного значит, поэтому он проявляет бесстрашие, когда ему угрожает смерть; но, не боясь смерти, он может бояться жизни. Его бесстрашие основано на недостаточной любви к жизни; когда он не находится в ситуации смертельного риска, он вовсе не бесстрашен. В действительности он нередко ищет ситуаций, связанных с опасностью, чтобы не испытывать страха перед жизнью, страха перед собой и другими людьми.

Второй вид бесстрашия характерен для человека, живущего в симбиотическом подчинении идолу, будь то лидер, институт или идея; приказы идола священны; они имеют большую силу, чем даже желания собственного тела, стремящегося выжить. Если бы он посмел ослушаться приказов идола или усомниться в них, ему пришлось бы столкнуться с опасностью потери идентичности с идолом; а это означало бы риск ощутить свою крайнюю изолированность и тем самым оказаться на грани безумия. Он предпочитает умереть, чем подвергнуться этой опасности.

Третий вид бесстрашия присущ полностью развитой личности, которая сама отвечает за себя и любит жизнь. Личность, преодолевшая алчность, не цепляется к первому попавшемуся идолу или вещи, и, следовательно, ей нечего терять: она богата, потому что ни к чему не привязана, сильна, потому что не является рабом своих желаний. Она может освободиться от идола, иррациональных желаний и фантазий, потому что находится в полном контакте с реальностью, внутри себя и вовне. Если такая личность достигнет полного «просветления», она станет абсолютно бесстрашной. Если она не достигнет этого, ее бесстрашие будет неполным. Но всякий, кто пытается стать самим собой, знает, что каждый новый шаг в этом направлении дает ощущение силы и радости, которое ни с чем не спутать. Человек ощущает себя так, словно начался новый этап его жизни. Он может прочувствовать истину гётев-ских строк: «Я возвел свой дом в пустоте, вот почему мне принадлежит весь мир» (Ich hab mein Haus auf nichts gestellt, deshalb gehoert mir die ganze Welt).

Надежда и вера как неотъемлемые признаки жизни по самой своей природе устремлены к тому, чтобы выйти за рамки статус-кво в индивидуальном и социальном смысле. Это особенность жизни, которая находится в постоянном процессе изменений и никогда, в любой момент не остается той же самой1. Жизнь, находящаяся в состоянии стагнации, стремится к смерти; при полной стагнации наступает смерть. Отсюда следует, что жизнь в своем меняющемся качестве стремится нарушить статус-кво и выйти за его пределы. Мы становимся либо сильнее, либо слабее, мудрее или глупее, смелее или трусливее. Каждую секунду мы принимаем решение, к лучшему или худшему. Мы вскармливаем нашу леность, алчность, ненависть или лишаем их пищи. Чем обильнее мы их вскармливаем, тем сильнее они становятся; чем меньше мы им потакаем, тем они становятся слабее.

Что является верным относительно индивида, является верным и по отношению к обществу. Оно никогда не остается статичным; если оно не развивается, то приходит в упадок; если оно не преодолевает статус-кво, стремясь к лучшему, то меняется к худшему. Нередко мы, отдельный человек или все люди, состав-

1 Здесь не место обсуждать вопрос дефиниций органической жизни и неорганической материи и соответственно вопрос об их разграничении. С точки зрения современной биологии и генетики, традиционные разграничения наверняка представляются сомнительными; но было бы ошибочно предположить, что эти разграничения утеряли свою значимость; они нуждаются, скорее, в уточнении, чем в замене.

ляющее общество, питаем себя иллюзией, что можем оставаться безучастными и не влиять на развитие данной ситуации в том или ином направлении. Это одно из самых опасных заблуждений. Как только мы остаемся безучастными, мы начинаем деградировать.

Воскресение

Это понятие личной или общественной трансформации позволяет и даже побуждает нас заново определить значение слова «воскреснуть», исключив все христианские теологические импликации. Воскресение в новом смысле — для которого христианское значение будет одним из возможных символических выражений — это не создание иной реальности после реальности этой жизни, а трансформация этой реальности в направлении большего оживления. Человек и общество воскресают здесь и теперь в каждый момент акта надежды и веры; нас воскрешает каждый акт любви, отзывчивости, сострадания; нас убивает каждый акт лености, алчности, эгоизма. Ежеминутно существование ставит нас перед выбором между воскресением и смертью; ежеминутно мы даем ответ. Этот ответ заключается не в том, что мы говорим или думаем, а в том, что мы из себя представляем, как мы действуем, куда идем.

Мессианская надежда

Вера, надежда и земное воскресение нашли свое классическое выражение в мессианском видении пророков. Они не предсказывали будущее, как Кассандра или хор греческой трагедии, они видели современную реальность, освободясь от шор общественного мнения и власти. Они не хотели быть пророками, но были вынуждены озвучить голос своего сознания («сознания»), чтобы сообщить о новых возможностях, показать людям альтернативу и предостеречь. Это все, к чему стремились пророки. Люди сами решали, отнестись ли к их предостережениям серьезно и измениться или же оставаться слепыми и глухими — и страдать. Язык пророков — это всегда язык альтернатив, выбора и свободы и никогда — детерминизма, что бы ни случилось. Наиболее короткой формулировкой пророческого альтернативизма является стих «жизнь и смерть предложил я тебе... избери жизнь» (Втор. 30, 19)1.

В пророческой литературе мессианское видение опирается на конфликт между тем, «что существовало или еще не исчезло, и тем, что находилось в процессе становления и собиралось возникнуть»2. В послепророческий период мессианская идея претерпевает изменения, которые впервые можно заметить в Книге пророка Даниила, написанной около 164 г. до н. э., а также в псевдоэпиграфических источниках, не вошедших в Ветхий Завет. В этой литературе присутствует «вертикальная» идея спасения, в отличие от «горизонтальной»3 исторической идеи пророков. Ударение делается на трансформации индивида и в значительной мере на катастрофическом конце истории в ходе финального катаклизма. Эта апокалиптическая версия — не альтернатива, а предсказание, предлагающее не свободу, а детерминизм.

В позднейшей талмудической раввинской традиции превалирует изначальная пророческая альтернативная версия. На раннее христианское мышление в значительной мере повлияла апокалиптическая версия мессианского мышления, хотя, как ни парадоксально, церковь как институт обычно отступала к позиции пассивного ожидания.

Тем не менее в понятии «Второго пришествия» пророческая идея остается живой, и ее интерпретация снова и снова находит выражение в революционных и «еретических» сектах; сегодня радикальное крыло римско-католической церкви, а также различные некатолические христианские вероисповедания демонстрируют яв-

1 Я подробно рассматривал природу профетической альтернативы в книге Будьте как Боги {You Shall Be as Gods. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1967). В той же книге обсуждение апокалиптической тенденции в еврейском мессианском мышлении по контрасту с изначальным альтернативист-ским мышлением (р. 121).

2 Baeck Leo. Judaism and Cristianity. N.Y.: The Jewish Publication Society of America, 1958. Перевод с предисловием У. Кауфмана.

3 Эти термины использовал Лео Бек. Тейяр де Шарден в книге Будущее человека {The Future of Man. N.Y.: Harper & Row, 1964) попытался синтезировать эти понятия.

ное возвращение к профетическому принципу, к его альтерната-визму, а также к пониманию того, что духовные цели могут быть приложимы к политическому и социальному процессу. Вне церкви подлинный марксистский социализм был самым значительным выражением мессианства в светской сфере, но был извращен и разрушен коммунистическим искажением Маркса. В последние годы мессианский элемент марксизма вновь получил выражение у ряда социалистических гуманистов, особенно в Югославии, Польше, Чехословакии и Венгрии. Марксизм и христианство вступили во всемирный диалог, основанный на общем мессианском наследии1.

Крах надежды

Если надежда, вера и стойкость неизменные спутники жизни, то как получается, что множество людей теряют надежду, веру и стойкость и начинают любить свое рабство и зависимость? Для человеческого существования характерна именно возможность этой потери. Мы начинаем с надежды, веры и стойкости — они являются подсознательными, «не-осознаваемыми»

1 Эрнст Блох в своей книге «Основа надежды» {Das Prinzip Hoffnung) более чем кто-либо другой воссоздал профетический принцип надежды, свойственный марксистскому мышлению. Значительное число современных авторов, придерживающихся гуманистических социалистических взглядов, опубликовали свои работы в сборнике «Симпозиум по социалистическому гуманизму», изданному Эрихом Фроммом {Symposium on Socialist Humanism. N.Y.: Doubleday, 1965). См. также английское издание югославского журнала «Практика» и «Диалог», изданный Г. Неннингом, международное ревю, издаваемое «Форумом», в котором приведен диалог между христианскими и нехристианскими гуманистами. Широко распространенное убеждение, согласно которому Маркс имел детерминистский взгляд на историю, утверждая неизбежность социализма, на мой взгляд, некорректно. Впечатление детерминизма возникает из некоторых формулировок Маркса, сделанных в пропагандистском, агитирующем стиле, который часто переплетается с его аналитическим, научным стилем. Роза Люксембург, возможно, самый блестящий интерпретатор теории Маркса, подчеркивает альтернативный характер формулировки «выбор между социализмом и варварством».

качествами сперматозоида и яйцеклетки, их слияния, развития плода, его рождения. Но с началом жизни превратности окружающей среды и случая начинают способствовать либо развитию потенциала надежды, либо блокировать его.

Большинство из нас надеялись быть любимыми, чтобы за нами не просто ухаживали и кормили, но понимали, уважали, беспокоились о нас. Большинство из нас надеялись, что смогут доверять людям. Когда мы были детьми, то еще не знали одного человеческого изобретения — лжи, лжи не только с помощью слов, но и голоса, жестов, глаз и выражения лица. Разве ребенок готов к этой чисто человеческой уловке — лжи? Большинство из нас испытали на себе — одни более, другие менее грубо — то, что люди часто не имеют в виду того, что говорят или говорят противоположное тому, что думают. И не просто «люди», но те, кому мы больше всех доверяем: родители, учителя, лидеры.

Почти у каждого в тот или иной момент его жизни надежда не осуществлялась, а иногда терпела полный крах. Пожалуй, это хорошо. Если человек не испытал разочарования, как может его надежда стать твердой и неиссякаемой? Как может он избежать опасности превратиться в мечтателя-оптимиста? Но, с другой стороны, порой надежда разбивается в прах, и человек никогда не обретет ее снова.

На самом деле реакция на крушение надежды может варьироваться в широких пределах в зависимости от многих обстоятельств: исторических, личных, психологических и органических. Многие — вероятно, большинство, — разочаровавшись в своих надеждах, приспосабливаются, настраивая себя на обычный оптимизм, надеясь на лучшее и не давая себе труда признать, что может случиться не только хорошее, но и самое плохое. Пока все остальные посвистывают, эти люди тоже свистят, и вместо того, чтобы испытывать чувство безнадежности, они как будто участвуют в концерте популярной музыки. Они сводят свои требования к тому, что могут получить, и даже не мечтают о том, чего, как им кажется, достичь не могут. Это хорошо приспособленные члены стада, они никогда не испытывают чувства безнадежности, потому что никто, как им кажется, его не испытывает. Они являют собой образец особого покорного оптимизма, который мы наблюдаем у многих членов современного западно

1 Эта проблема и проблема других проявлений деструктивное™ подробно рассматривается в моей будущей книге «Причины человеческой деструктивное™».

го общества. При этом оптимизм обычно осознается, а покорность нет.

Другим последствием крушения надежды является «ожесточение сердца». Мы видим множество людей — от малолетних преступников до грубых, но вполне успешных взрослых, — которые в какой-то момент своей жизни — возможно, в пять, возможно, в двенадцать, а может, в двадцать лет — поняли, что больше не могут выносить обиды. Некоторые из них, словно во внезапном озарении или перевоплощении, решили, что с них довольно; что они не хотят что-либо чувствовать — никто никогда не сможет причинить им боль, это они будут ранить других. Эти люди могут жаловаться на то, что им не везет с друзьями или что никто их не любит, но это не невезение, это их судьба. Утратив сострадание и сопереживание, они ни с кем не вступают в контакт — и с ними никто не желает общаться. Их победа в жизни заключается в том, что им никто не нужен. Они гордятся своей неуязвимостью и получают удовольствие от того, что ранят других. Делается ли это криминальным или легальным способом, зависит скорее от социальных, чем от психологических факторов. Большинство этих людей до конца дней остаются холодными как лед и, следовательно, несчастными. Однако не так уж редко происходит чудо, начинается оттепель. Бывает, что они просто встречают человека, во внимание или интерес которого они поверят, и тогда перед ними открываются новые измерения жизни. Если им повезет, они полностью «оттают», и семена надежды, которые, казалось, погибли навсегда, пробудятся к жизни.

Другим гораздо более драматическим результатом несбывшихся надежд является деструктивное поведение и насилие. Именно потому, что человек не может жить без надежды, тот, чья надежда была полностью разрушена, ненавидит жизнь. Поскольку он не творец жизни, он хочет ее разрушить, что только менее удивительно, но выполнимо гораздо легче. Он хочет отомстить за свою непрожитую жизнь и делает это, обращаясь к полной деструктивное™, так что ему неважно, что он разрушает — других или самого себя1.

Обычно деструктивная реакция на крушение надежды наблюдается у тех, кто по социальным или экономическим причинам исключен из благоустроенной жизни большинства людей, кому некуда двигаться социально или экономически. Это не просто экономическая фрустрация, которая приводит к ненависти и насилию; это безнадежность ситуации, постоянно невыполняющиеся обещания, которые также порождают насилие и деструктивное поведение. В действительности почти не вызывает сомнений, что группы, лишенные почти всех благ и не терявшие надежду, которой у них и не было, реже прибегают к насилию, чем те, кто видит реальность надежды и в то же время осознают, что обстоятельства делают ее осуществление невозможным. С точки зрения психологии деструктивное поведение является альтернативой надежды, так же как тяга к смерти является альтернативой любви к жизни, а радость — альтернативой тоски.

Человек живет не единой надеждой. Жизнь, нации и социальных классов связана с надеждой, верой и стойкостью, и если они теряют этот потенциал, они исчезают — либо из-за недостатка жизненных сил, либо из-за развивающейся у них иррациональной страсти к разрушению.

Следует отметить тот факт, что надежда или безнадежность индивида в значительной степени обусловлены присутствием надежды или безнадежности в обществе, в котором он живет, или классе, к которому он принадлежит. Какое бы крушение личных надежд ни происходило в детстве, если ребенок живет в период надежды и веры, его собственная надежда со временем вспыхнет вновь; с другой стороны, человек, чей личный опыт включает надежду, нередко склонен к депрессии и безнадежности, если общество или его класс утеряли надежду.

В настоящее время в западном мире, особенно после начала Первой мировой войны, а в Америке после поражения антиимпериалистической лиги в конце XIX в. надежда быстро исчезает. Как я говорил, безнадежность скрывается под маской оптимизма, а у немногих — под маской революционного нигилизма. Но что бы человек ни думал о самом себе, гораздо важнее то, что он из себя представляет, что он действительно чувствует, а большинство из нас не знают своих истинных чувств.

Знаки безнадежности повсюду. Взгляните на скучающее выражение лица обычного человека, на отсутствие контакта между людьми, даже когда они отчаянно пытаются «завязать контакт». Посмотрите на неспособность серьезного планирования в таких делах, как преодоление все увеличивающегося отравления воды и воздуха в городах или голода, угрожающего бедным странам, не говоря уже о неспособности избавиться от общей для нашей жизни и планов угрозы термоядерной войны. Что бы мы ни говорили и ни думали о надежде, наша неспособность строить планы или действовать во имя жизни выдает нашу безнадежность.

Мы мало знаем о причинах этой растущей безнадежности. До 1914 г. люди считали мир безопасным местом, они думали, что войны, с их полным пренебрежением к человеческой жизни, остались в прошлом. Но несмотря на это, разразилась Первая мировая война, и все правительства лгали о ее причинах. Потом началась гражданская война в Испании с комедийными претензиями Запада и Советского Союза; террор сталинской и гитлеровской систем; Вторая мировая война, с ее полным пренебрежением к жизни гражданского населения; война во Вьетнаме, когда американское правительство годами пыталось сокрушать маленький народ, чтобы его «спасти». И ни одна из великих держав не сделала ни единого шага, который дал бы надежду всем: не избавилась от собственного ядерного оружия, показав пример для последователей разоружения.

Однако для растущей безнадежности есть и другие основания: формирование полностью бюрократизированного индустриального общества и бессилие отдельного человека перед лицом организации, которое я рассмотрю в следующей главе.

Если Америка и западный мир по-прежнему будут оставаться в состоянии подсознательной безнадежности, отсутствия веры и стойкости, то можно предположить, что они не смогут противиться искушению ядерной войны, которая покончит со всеми проблемами — перенаселением, тоской и голодом, — поскольку те кончатся вместе с жизнью.

Прогресс в направлении общественного и культурного порядка, в котором человеку будет отведено главное место, зависит от нашей способности вплотную подойти к решению проблемы нашей безнадежности. Во-первых, мы должны ее увидеть. А во-вторых, мы должны понять, существует ли реальная возможность изменения нашей общественной, экономической и культурной жизни в

направлении, которое вернет нам надежду. Если такой реальной возможности нет, тогда надежда в самом деле является чистой глупостью. Но если такая реальная возможность есть, тогда надежда должна опираться на исследование новых альтернатив и предпочтений и на согласованные действия по осуществлению этих новых альтернатив.

Глава третья

Где мы сейчас

и куда мы направляемся?

Где мы сейчас?

Трудно определить наше точное положение на историческом пути, простирающемся от индустриализма восемнадцатого и девятнадцатого веков в будущее. Легче сказать, где мы не находимся. Мы не находимся на пути к свободному предпринимательству, а быстро движемся прочь от него. Мы не находимся на пути к большей индивидуализации, а превращаемся в цивилизацию манипулирования массами. Мы не находимся на пути к местам, которые на нашей идеологической карте обозначены в качестве места прибытия. Мы шествуем в совершенно другом направлении. Некоторые видят это направление вполне отчетливо; среди них есть те, кто приветствует это, и те, кто опасается этого. Но большинство из нас смотрит на карту, которая так же отличается от реальности, как отличалась карта мира в 500 г. до н. э. от сегодняшней. Недостаточно знать, что наша карта неверна. Важно иметь верную карту, если мы должны идти в направлении, в котором хотим. Наиболее важной чертой новой карты является указание, что мы прошли стадию первой промышленной революции и вступили в период второй промышленной революции.

Первая промышленная революция характеризовалась тем, что человек научился заменять жизненную энергию (животных и людей) механической энергией (пара, нефти, электричества и атома). Эти новые источники энергии послужили основой фундаментальных изменений в промышленном производстве. С новым индустриальным потенциалом был связан определенный тип индустриальной организации — наличие большого числа малых или средних, как бы мы их сейчас назвали, промышленных предприятий, руководимых их собственниками, которые конкурировали друг с другом и которые эксплуатировали своих рабочих и даже сражались с ними за долю прибыли. Представитель среднего и высшего класса был хозяином своего производства, как он был хозяином своего дома, считал себя хозяином своей судьбы. Безжалостная эксплуатация небелого населения осуществлялась одновременно с внутренним реформированием, формированием все более благожелательного отношения к бедным и в конце концов в первой половине XX в. рабочий класс поднялся из состояния крайней нищеты к относительно комфортабельной жизни.

За первой промышленной революцией следует вторая промышленная революция, свидетелями начала которой мы являемся в настоящее время. Она характеризуется тем, что не только жизненная энергия была заменена механической энергией, но человеческая мысль заменяется мышлением машины. Кибернетика и автоматика («ки-бернатика») позволяют построить машины, которые функционируют гораздо более точно и намного быстрее, чем мозг человека, ищущий ответа на важные технические и организационные вопросы. Кибернатика создает возможность нового вида экономической и социальной организации. Относительно небольшое число гигантских предприятий стали центром, экономическим механизмом и в скором времени будут полностью им управлять. Предприятие, юридически будучи собственностью сотен тысяч акционеров, управляется (и по всем практическим соображениям управляется независимо от юридических владельцев) самовоспроизводящейся бюрократией. Союз частного бизнеса и правительства становится таким тесным, что обе составляющие этого союза все труднее различить. Большинство населения в Америке хорошо питается, имеет хорошее жилье и развлечения, да и сектор «слабо развитых» американцев, которые все еще живут ниже стандартного уровня, вероятно, присоединится к большинству в обозримом будущем. Мы продолжаем проповедовать индивидуализм, свободу и веру в Бога, но наши проповеди утомительно скучны при сравнении с реальностью всепоглощающего конформизма устроенного человека, руководствующегося принципом материального гедонизма.

Картина дегуманизированного общества 2000 года

Какое общество и какого человека мы можем найти в 2000 г. при условии, что ядерная война не разрушит человечество до того времени? Если бы люди знали возможный курс, которым пойдет американское общество, многие, если не большинство, из них пришли бы в такой ужас, что возможно приняли бы адекватные меры для изменения курса. Если люди не осознают, в каком направлении движутся, когда они пробудятся, будет слишком поздно и их судьба уже будет отмечена печатью неизбежности. К сожалению, огромное большинство не осознает, куда движется. Они не осознают, что новое общество, к которому они движутся, так же радикально отличается от древнегреческого, римского, средневекового и традиционного индустриального обществ, как общество сельскохозяйственного производства отличается от собирательства и охоты. Большинство все еще мыслит в понятиях, характерных для первой промышленной революции. Они видят, что у нас больше машин, чем было пятьдесят лет назад, что они лучше, и считают это прогрессом. Они верят, что отсутствие прямого политического угнетения является достижением личной свободы. В их представлении в 2000 г. будут полностью реализованы устремления человека, существовавшие с конца средних веков, они не видят, что 2000 г. может быть не воплощением и счастливой кульминацией периода, когда человек сражался за свободу и счастье, а началом периода, когда человек перестанет быть человеком и превратится в машину, лишенную мыслей и чувств.

Интересно отметить, что опасности нового дегуманизированного общества уже были ясно осознаны интуитивными умами в XIX в.,

4-6965

Если бы общество могло стоять на месте — на что оно способно так же мало, как и индивид, — все могло бы быть не так зловеще, как есть. Но мы идем к новому типу общества и новому типу человеческой жизни и пока видим только их начало, но их развитие ускоряется.

и их предвидение тем более впечатляет, что эти люди принадлежали к противоположным политическим лагерям1.

Такой консерватор, как Дизраэли, и такой социалист, как Маркс, придерживались практически одинакового мнения относительно опасности для человека, которая может возникнуть из-за неконтролируемого роста производства и потребления. Они оба видели, насколько человек будет ослаблен рабским подчинением машине и своей все возрастающей алчностью. Дизраэли считал, что решение можно найти в сдерживании власти новой буржуазии; Маркс полагал, что высоко индустриализированное общество может быть преобразовано в гуманистическое, в котором люди, а не материальные товары, были бы целью всех общественных усилий2. Один из наиболее блестящих прогрессивных мыслителей XIX столетия Джон Стюарт Милль видел проблему со всей ясностью: «Признаюсь, я не очарован идеалом жизни, приверженцы которого думают, что нормальное состояние людей — это борьба за выживание; что попирать, разрушать, расталкивать других локтями и наступать на пятки — а эти действия формируют существующий тип социальной жизни — это наиболее желаемый удел человечества или что-то большее, чем неприятные симптомы одной из фаз индустриального прогресса... Но это и в самом деле настолько наиболее подходящий идеал, что пока богатство — это власть, и универсальный объект амбиций — стать как можно богаче. Путь к его достижению должен быть открыт всем, без благоприятствования или предубеждения. Но лучшее состояние для человеческой натуры — то, в котором никто не беден и никто не желает быть богаче, не имеет каких-либо причин бояться быть отброшенными назад усилиями других придвинуться вперед3.

Как представляется, великие умы сто лет назад видели, что случится сегодня или завтра, в то время как мы, с кем это происходит, закрываем на все глаза, чтобы ничто не нарушало нашей повседневной рутины. Либералы и консерваторы, кажется, одинаково слепы в этом отношении. Лишь несколько писателей были способны к предвидению и ясно видели порождаемого нами монстра. Это не «Левиа-

1 См. высказывания Буркхардта, Прудона, Бодлера, Торо, Маркса, Толстого, цитируемые в «Здоровом обществе» (The Sane Society), с. 184и далее.

2 См.: Fromm Е. Marx's Concept of Man (New York: Ungar, 1961).

3 Principles of Political Economy (London: Longmans, 1929; 1st Edition, 1848).

фан» Гоббса, а «Молох», всеразрушающий идол, которому должны принести в жертву человеческую жизнь. Этот Молох с наибольшим воображением был описан Оруэллом и Олдосом Хаксли, рядом писателей-фантастов, которые проявляют более проницательности, чем большинство профессиональных социологов и психологов.

Я уже приводил цитату из описания Бжезинским технотронного общества и сейчас только хочу сделать следующее добавление: «По большей части гуманистически ориентированный, иногда идеологически вовлеченный интеллектуал-диссидент... быстро заменяется или экспертами и специалистами... или обобщенца-ми-интеграторами, которые становятся на самом деле придворными идеологами власть предержащих, обеспечивая тотальную интеллектуальную интеграцию абсолютно различных действий»1.

Глубокую и яркую картину нового общества недавно нарисовал один из наиболее выдающихся гуманистов нашего времени Льюис Мамфорд2. Историки будущего, если таковые будут, сочтут его работу одним из пророческих предупреждений нашего времени. Мамфорд придает новую глубину и перспективу будущему, анализируя его корни в прошлом. Центральный феномен, соединяющий прошлое и будущее, как он это видит, он называет «мегамашиной».

«Мегамашина» — это тотально организованная и гомогенизированная социальная система, в которой общество функционирует подобно машине, а люди — как ее части. Этот вид организации путем тотальной координации, путем «постоянного возрастания порядка, власти, предсказуемости и прежде всего контроля», добился почти невероятных технических результатов в таких ранних мегамашинах, какими были египетское общество и Вавилон, и он найдет наиболее полное выражение с помощью современной технологии в будущем технологическом обществе.

Концепция мегамашины Мамфорда помогает прояснить некоторые феномены недавнего времени. Как представляется, впервые в новейшей истории мегамашина была широкомасштабно использована в сталинской системе индустриализации, а после этого в системе, примененной китайскими коммунистами. Если Ленин и Троцкий все же надеялись, что революция в конце концов приведет к управлению обществом индивида, как это полагал Маркс, Сталин предал то, что

1 The Technetronic Society, p. 19.

2 Mumford L. The Myth of the Machine.

осталось от этих надежд, и поставил точку в этом предательстве физическим уничтожением всех тех, в ком эта надежда возможно не окончательно угасла. Сталин смог построить свою мегамашину на базе хорошо развитого промышленного сектора, хотя и намного отстающего от промышленных секторов таких стран, как Англия или Соединенные Штаты. Коммунистические лидеры в Китае столкнулись с другой ситуацией. У них не было индустриального ядра, которое можно было бы принимать во внимание. Их единственным капиталом была физическая энергия и чувства и мысли 700-миллионного народа. Они решили, что посредством полной координации этого человеческого материала они смогут создать эквивалент первоначального накопления капитала, необходимого для достижения технического развития, которое в сравнительно короткие сроки достигло бы уровня Запада. Эта тотальная координация должна была быть достигнута сочетанием силы, культа личности и идеологической обработки, контрастирующими со свободой и индивидуализацией, в которых Маркс усматривал существенные элементы социалистического общества. Однако не следует забывать, что идеалы преодоления личного эгоизма и ограничения максимального потребления оставались элементами в китайской системе, по крайней мере, до недавних пор, хотя они смешались с тоталитаризмом, национализмом и контролем над мыслями, тем самым искажая гуманистическое видение Маркса.

Понимание этого радикального разрыва между первой фазой индустриализации и второй промышленной революцией, в которой общество само становится огромной машиной, живой частицей которой является человек, затруднено в с