Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Билет № 15.

|

|

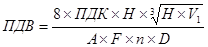

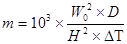

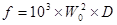

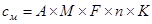

1. Величина предельно допустимого холодного выброса вредного вещества в атмосферу из одиночного источника трубы определяется по формуле  , где n – это:

, где n – это:

А) коэффициент агрессивности загрязняющего вещества;

Б) безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

В) коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

Г) безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Д) коэффициент относительной опасности загрязняющего вещества.

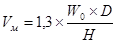

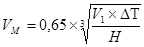

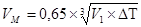

2. Параметр Vм определяется по формуле  , где Н это:

, где Н это:

А) диаметр устья источника выброса;

Б) высота источника выброса над уровнем земли;

В) коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе;

Г) объем газовоздушной смеси;

Д) разница температур между температурой отходящих газов и температурой окружающей среды.

3.На практике при расчете значений предельно допустимых выбросов существуют два вида источников загрязнения: нагретый и холодный. При каком значении Δ Τ источник является холодным?

А) Δ Τ ≤ 1 0С;

Б) Δ Τ ≤ 0 0С;

В) Δ Τ ≤ 5 0С;

Г) Δ Τ ≤ 10 0С;

Д) Δ Τ > 5 0С.

4. На практике при расчете значений предельно допустимых выбросов существуют два вида источников загрязнения: нагретый и холодный. При каком значении Δ Τ источник является нагретым?

A) Δ Τ > 5 0С;

Б) Δ Τ > 10 0С;

В) Δ Τ ≤ 5 0С;

Г) Δ Τ > 15 0С;

Д) Δ Τ > 8 0С.

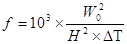

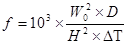

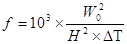

5. Для определения безразмерного коэффициента п, учитывающего условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, используется параметр f, который определяется по формуле:

А)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

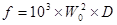

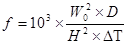

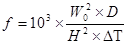

6. Безразмерный параметр f определяется по формуле  , где W0 – это:

, где W0 – это:

А) среднегодовая скорость ветра;

Б) средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

В) среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера;

Г) максимальное значение модуля скорости ветра на уровне флюгера;

Д) минимальное значение модуля скорости ветра на уровне флюгера.

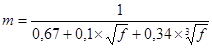

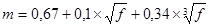

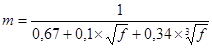

7. По какой формуле определяется безразмерный коэффициент m, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса?

A)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

8. Безразмерный коэффициент m, учитывающий условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, определяется по формуле  , где параметр f определяется по формуле:

, где параметр f определяется по формуле:

А)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

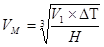

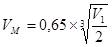

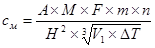

9. Величина n определяется в зависимости от величины параметра Vм. По какой формуле определяется параметр Vм?

A)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

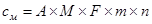

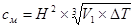

10. По какой формуле определяется величина максимальной приземной концентрации вредных веществ для выброса холодной газовоздушной смеси из одиночного источника с круглым устьем при неблагоприятных метеорологических условиях и расстоянии Хм от источника?

А)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

11. По какой формуле определяется величина К?

A)  ;

;

Б)  ;

;

В)  ;

;

Г)  ;

;

Д)  .

.

12.По Ю.А.Израэль выявление антропогенных загрязнений – это:

А) выбросы пыли в атмосферу;

Б) научные исследования;

В) натурные эксперименты;

Г) цель мониторинга;

Д) установление количества сбросов в водоемы вредных веществ.

13. Важный элемент биосферного мониторинга – это:

А) природный заказник;

Б) биосферный заповедник;

B) наблюдение за состоянием природы;

Г) посты наблюдений;

Д) состояние окружающей природной среды.

14. Система наблюдений, оценки и прогноза состояния среды обитания – это:

А) научные исследования процесса;

Б) медицинские обследования;

В) мониторинг;

Г) натурные эксперименты и их обработка;

Д) работа метеогидроцентра.

15. Посты, ведущие систематические и длительные наблюдения, оборудованные приборами и аппаратурой для отбора и анализа проб воздуха и определению метеорологических параметров – это:

A) стационарные;

Б) подфакельные;

В) ГАИ;

Г) научные точки замера;

Д) посты наблюдений за источником.

16.Посты, служащие для постоянных наблюдений с помощью передвижных лабораторий, позволяющих определить пыль, сажу, типичные газообразные загрязнители и метеопараметры называются:

А) створом реки;

Б) маршрутными;

В) стационарными;

Г) метеорологическими постами;

Д) ГАИ.

17. Посты, служащие для разовых наблюдений под дымовыми и газовыми факелами называются:

А) маршрутными;

Б) передвижными (подфакельными);

B) нестационарными;

Г) центром створа реки;

Д) постом наблюдений за выбросом.

18. Информация, содержащая сведения о резких изменениях уровней загрязнения, требующая безотлагательного принятия мер, немедленно сообщается местным и центральным органам называется:

А) расчетная.

Б) прогнозная;

В) концентрация вредного вещества;

Г) превышение ПДК;

Д) экстренная;

19. Все источники выбросов (предприятия, имеющие горячие выбросы вредных веществ в приземный слой атмосферы) условно разделяются на две группы:

А) газообразые и твердые вещества;

Б) высокие и низкие;

В) стационарные и открытые;

Г) необорудованные и низкие;

Д) нестационарные и высокие.

20. Для случаев высоких горячих источников выбросов рассматриваются высоты их поступления в атмосферу:

А) 30 м и выше;

Б) 20 метров и ниже;

B) до 10 м;

Г) очень высотные;

Д) по усмотрению работников предприятия.

21. Разработка мероприятий по регулированию выбросов вредных веществ в приземный слой атмосферы в периоды НМУ осуществляется непосредственно на предприятиях с учетом.:

A) специфики конкретных производств;

Б) общего количества источников выбросов;

В) высоты источника выброса;

Г) валового количества вредных веществ;

Д) имеющихся средств снижения выбросов.

22. Государственный контроль в части наблюдения за состоянием окружающей природной среды осуществляет:

А) ОблСЭС;

Б) главное управление по гидрометеорологии и мониторингу при кабинете министров РК;

В) городское управление экологии;

Г) комитет по ЧС;

Д) работодатель.

23. Государственный контроль в части охраны и рационального использования недр осуществляет:

А) управление по природопользованию.

Б) областное управление экологии;

B) специальные государственные учреждения;

Г) комитет по ЧС;

Д) министерство геологии и охраны недр РК;

24. Государственный контроль в части использования и охраны земель, воспроизводства их плодородия осуществляет:

А) госкомитет РК по земельным отношениям и землеустройству;

Б) городское управление экологии;

В) комитет по ЧС;

Г) специализированные организации;

Д) акиматы.

25. Государственный контроль в части рационального использования и охраны водных ресурсов, сохранения и улучшения состояния рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных источников осуществляет:

А) госкомитет по водным ресурсам при кабинете министров РК;

Б) областное управление СЭС;

B) районное управление экологии;

Г) специальная государственная комиссия;

Д) уполномоченные государственные органы.