Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Барт Ролан

|

|

Б2б

Б 26 Империя знаков / Пер. с франц. Я. Г. Бражниковой. — М.: Праксис, 2004. — 144 с.

ISBN 5-9О1574-31-1

Иллюстрированный сборник путевых заметок знаменитого французского интеллектуала, написанный по итогам его путешествия в Японию и освещающий различные стороны японской жизни с точки зрения человека западной культуры, одновременно восхищенного и удивленного жизненным миром иной цивилизации.

ББК 87.8 фр

ISBN 5-901574-31-1

© Editions d'art Albert Skira, Geneve, 1970 © Я. Г. Бражникова, пер. с франц., 2004 © А. Кулагин, оформление обложки, 2004 © Издательская группа «Праксис», 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Где-то там 9

Незнакомый язык 13

Без слов 17

Вода и ком 19

Палочки 25

Пища, лишенная центра 29

Промежуток 35

Пашинко 40

Центр — город, центр — пустота 44

Без адресов 47

Вокзал 52

Пакеты 58

Три письма 64

Одушевленное/неодушевленное 74

Внутри/снаружи 78

Поклоны 8i

Падение смысла 87

Избавление от смысла 93

Случай 98

Так Ю5

Писчебумажная лавка но

Написанное лицо 115

Миллионы тел m

Веко

Письмо жестокости

Кабинет знаков

Список иллюстраций 141

Этот текст не «комментирует» картинки. А картинки не «иллюстрируют» текст: каждая из них была для меня лишь чем-то вроде визуальной вспышки или озарения, подобного тому, которое Дзен называет сатори; переплетаясь, текст и картинки обеспечивают перетекание, обмен означающими: тело, лицо, написание, и из них позволяют считывать пространство символов.

ГДЕ-ТО ТАМ

Если бы мне захотелось выдумать несуществующий народ, я мог бы наделить его вымышленным именем и откровенно рассматривать его как материал для романа, основать этакую новую Гарабанию, не рискуя скомпрометировать моей фантазией никакую реально существующую страну (однако в этом случае я компрометирую мою собственную фантазию, прибегая к литературным символам). Я мог бы также, не претендуя на то, чтобы отобразить или проанализировать нечто реальное (это все красивые слова западного дискурса), выявить где-то в мире (где-то там) определенное количество черт (слово отсылает одновременно к графике и к письменности) и из этих черт свободно выстроить систему. И эту систему я назову: Япония.

Таким образом, Восток и Запад не должны пониматься здесь как «реальности», которые можно было бы пытаться сблизить или противопоставить с точки зрения истории, философии, культуры или политики. Я не созерцаю влюбленным взором восточной сущ-

1. Намек на сборник гротескно-фантастической прозы А. Ми-шо Путешествие в Великогарабанию (1936). — Прим. перее.

ности, Восток мне безразличен, он просто поставляет мне набор черт, которые в этой придуманной игре позволяют мне «лелеять» идею невероятной символической системы, полностью отличной от нашей. То, что привлекает внимание в рассмотрении Востока, это не другие символы или другая метафизика, не другая мудрость (хотя последняя и проявляется как нечто желанное); но — сама возможность отличия, изменения, переворота в области символических систем. Надо бы создать когда-нибудь историю нашей собственной непросвещенности, показать непроницаемость нашего нарциссизма, отметить на протяжении веков те редкие призывы отличного, которые мы смогли расслышать, и те идеологические возмещения, которые неизбежно следовали за ними и позволяли привыкнуть к нашему незнанию Азии, прибегая к известным уже нам языкам (Восток Вольтера, Азиатского журнала, Лоти или Эр Франс). Разумеется, сегодня многое предстоит еще узнать о Востоке: огромный труд познания необходим сейчас и будет необходим в будущем (его сдерживание — не более, чем результат идеологического затмения), но необходимо также, чтобы, оставив по обе стороны огромные территории, скрытые тенью (капиталистическая Япония, американское культурное влияние, техническое развитие), узкий луч света отправился на поиск, поиск не новых символов, но самого зияния, образующего пространство символического. Это зияние не мо-

ю

жет проявиться на уровне культурных продуктов: то, что присутствует в нем, не принадлежит (по крайней мере так предполагается) ни японскому искусству, ни городской архитектуре, ни национальной кухне. Автор никогда и ни в каком смысле не стремился фотографировать Японию. Скорее наоборот: сама Япония освещала его множеством вспышек; или, еще лучше: Япония принудила его к письму. Это была ситуация, в которой личность переживает некоторое потрясение, переворачивание прежнего прочтения, сотрясение смысла, разорванного и обнажающего внутри себя не заместимую ничем пустоту. При этом сам объект продолжает оставаться значимым и желанным. В конечном счете письмо есть тоже своего рода са-тори: это сатори (событие Дзен) есть более или менее сильный подземный толчок (который невозможно зарегистрировать), сотрясающий сознание и самого субъекта, опустошающий речь. Эта же пустота речи порождает письмо; из этой пустоты исходят те черты, при помощи которых Дзен, избавляясь от всякого смысла, описывает сады, жесты, дома, букеты, лица, жестокость.

НЕЗНАКОМЫЙ ЯЗЫК

Мечта: знать иностранный (странный) язык и вместе с тем не понимать его: замечать его отличие, которое не возмещалось бы никакой поверхностной социальностью языка, его общеупотребительностью; знать положительно преломляющиеся в этом новом языке невозможности нашего языка; выучить систему непостижимого; создать наше «реальное» по законам иного монтажа, иного синтаксиса; обнаружить немыслимое до этого положение субъекта в высказывании, сместить его топологию; одним словом, погрузиться в непереводимое, испытать от этого неизгладимое потрясение, — вплоть до того, что в нас уже поколеблется и сам Запад, и законы нашего собственного языка, что достался нам от отцов и делает нас самих отцами и носителями культуры, которую именно история превращает в «природу». Как известно, ключевые понятия аристотелевской философии в каком-то смысле сложились под принуждением главенствующих сочленений греческого языка. И, напротив, как приятно было бы проникнуть в те неустранимые различия, что может навеять нам в своих проблесках далекий от нас язык. Так, статья Сепира или Уорфа о языке чинук, нутка, хопи, работа Гране о китайском

языке или рассказ приятеля о японском открывают романическое целое, представление о котором невозможно получить ни из каких романов, но лишь из некоторых современных текстов, позволяющих усмотреть тот пейзаж, о котором и не догадывается наша собственная речь.

Так, например, широкое распространение в японском языке функциональных суффиксов и сложность энклитик предполагают, что субъект проявляется в высказывании через предупреждения, повторы, замедления и настаивания, конечная масса которых (здесь уже не приходится говорить просто о словесном ряде) превращает субъекта в огромную пустую оболочку речи, а не в то наполненное ядро, которое извне и свыше направляет нашу речь таким образом, что то, что нам представляется избытком субъективности (ведь говорят же, что японский язык выражает ощущения, а не констатирует факты), является, напротив, способом растворения, истекания субъекта в раздробленном, прерывистом, растолченном до пустоты языке. Или вот еще: как и многие языки, японский отличает одушевленное (животное и/или человек) от неодушевленного именно на уровне глагола быть; а вымышленные персонажи, которые введены в историю (вроде: жил был когда-то король) помечены неодушевленностью; в то время как все наше искусство старается во что бы то ни стало установить «жизненность», «реальность» романических персо-

[Дождь, Семена, Рассеивание,

Нить, Ткань, Текст.

Письмо.]

нажей, сама структура японского языка выводит их в качестве производных — знаков, избавленных от необходимости соотноситься с живыми существами. Или же нечто еще более радикальное, поскольку необходимо уловить то, что не улавливается нашим языком: можем ли мы представить себе глагол без субъекта и без атрибута, который при этом остается переходным, например акт познания без познающего субъекта и без познаваемого объекта? Между тем именно такого представления требует от нас индийская дхьяна, источник китайского чанъ и японского дзен, — слово, которое невозможно перевести как медитация, не привнеся в него субъекта и Бога: прогоните их, они вновь вернутся, они оседлали наш язык. Эти и множество других фактов убеждают, сколь смехотворно пытаться оспаривать устройство нашего общества, ни на минуту не задумываясь о границах того языка, при помощи которого (инструментальное отношение) мы претендуем его оспаривать: все равно что пытаться уничтожить волка, удобно устроившись в его пасти.

Ценность этих упражнений в неправильной грамматике хотя бы в том, что возникает подозрение относительно идеологии самого нашего языка.

БЕЗ СЛОВ

Шумящая масса незнакомого языка образует прекрасную защиту, обволакивает иностранца (даже если эта страна и не является враждебной) звуковой оболочкой, блокирующей для него все различения, существующие в его родном языке: территориальное и социальное происхождение говорящего, уровень его культуры, образования, вкуса, образ, в рамках которого он подает себя как личность и с которым обязывает вас считаться. Какой отдых для того, кто оказался заграницей! Здесь я защищен от глупости, пошлости, тщеславия, манерности, национальности, нормальности. Незнакомый язык, дыхание или эмо^ циональное веяние — одним словом, чистую значимость — которого я между тем ощущаю, создает вокруг меня, по мере моих перемещений, легкое голово^ кружение, вовлекает меня в свою искусственную пустоту, которая осуществляется лишь для меня одного: я живу в промежутке, свободном от всякой полноты смысла. Каким образом вы обходились там с языком? Подразумевается: Как вы обеспечивали эту жизненную необходимость в общении? или, точнее, то идеологическое утверждение, которое опровергается не-

посредственным общением: коммуникация возможна только в речи.

И вот оказывается, что в этой самой стране (Японии) империя означающих настолько широка, настолько превосходит речь, что обмен знаками сохраняет чарующие богатство, подвижность, утонченность, несмотря на непроницаемость языка, а иногда даже благодаря этой самой непроницаемости. Так происходит потому, что тело там существует, раскрывается, действует, отдается без истерии, без нарциссизма, но повинуясь чистому эротическому движению, хотя и тонко скрываемому. В общении задействован отнюдь не голос (с которым мы отождествляем «права» личности; да и что он может выражать? нашу душу — безусловно чистую? нашу искренность? наш престиж?), а все тело (глаза, улыбка, прядь волос, жест, одежда) обращается к вам с каким-то лепетом, инфантильность или отсталость которого полностью устраняется по мере овладевания культурными кодами. Разумеется, чтобы назначить встречу (при помощи жестов, рисунков, имен собственных), потребуется час. Но в течение этого часа, потраченного на сообщение, которое, будучи произнесено вслух, тотчас лишилось бы смысла (одновременно такое важное и ничего не значащее), все тело другого оказывается познанным, испробованным, принятым и развернувшим (без видимого конца) свой собственный рассказ, свой собственный текст.

ВОДА И КОМ

Поднос с едой кажется изысканной картиной: это рамка, в которую заключены всевозможные предметы, выступающие на темном фоне (чашечки, коробочки, плошки, блюдца, палочки, меню, серый — кусочек имбиря, оранжевый — несколько ломтиков овощей, темный фон — соус), и поскольку все эти емкости и кусочки еды мелкие и тонкие, однако весьма многочисленные, то можно сказать, что эти подносы воплощают саму живопись, которая, по определению Пьеро делла Франческа, есть «не что иное, как изображение тел и поверхностей, постоянно становящихся то больше, то меньше в соответствии с их границами». Однако этому порядку, восхитительному в момент его появления, суждено быть нарушенным, измененным согласно ритму поглощения; то, что сначала было застывшей картиной, превращается в станок или шахматную доску, пространство не для разглядывания, но для работы или игры; живопись, по сути, была лишь палитрой (рабочей поверхностью), с которой вы будете играть по мере того, как здесь зачерпнете кусочек овощей, а там — риса, тут — приправы, там — глоток супа, произвольно предпочитая одно другому, точь-в-точь как японс-

кий художник-график, стоящий перед баночками с краской, уверенный и вместе с тем нерешительный; подобным образом, без какого-либо отвержения или пренебрежения (речь ведь не идет о безразличии по отношению к еде — отношении, которое всегда остается моральным), питание приобретает отпечаток своего рода работы или игры, нацеленной не столько на переработку первичного сырья (что, собственно, и является объектом кулинарии; надо сказать, однако, что японская еда мало обработана, продукты свежими оказываются на столе; единственное воздействие, которое они успевают претерпеть, это резка), сколько на волнующее и вдохновенное собирание составных частей без какой-либо инструкции, которая определяла бы порядок их изъятия (вы можете свободно чередовать глоток супа, горстку риса, щепотку овощей): все дело поглощения состоит в компоновке; собирая щепотки, вы сами таким образом творите то, что едите; само же блюдо более не является неким овеществленным продуктом, приготовление которого у нас стыдливо отдаляется как в пространстве, так и во времени (у нас еда заранее готовится за кухонной перегородкой, этаком секретном месте, где все позволено, лишь бы продукт вышел оттуда — в сочетании с другими — украшенным, благоухающим и подрумяненным). Отсюда характер живости (что не означает естественности), присущий японской еде, которая, похоже, в любое время

года соответствует пожеланию поэта: «Изысканным кушаньем славить весну!»

От живописи японская пища заимствует также качество, которое в меньшей мере является непосредственно визуальным, но более глубоко укоренено в теле (оно связано с тяжестью и работой руки, чертящей или накрывающей на стол); это не цвет, но штрих. Скажем, вареный рис (который понимается совершенно особым образом и называется специальным словом, в отличие от сырого риса) определяется исключительно через противоречивость материи; он одновременно сплошной и разделяемый; его субстанциальное предназначение — быть фрагментом, легким конгломератом; рис является единственным весомым элементом японской кухни (противоположной по отношению к кухне китайской); он — то, что падает, в противоположность тому, что плавает; на картине он являет собой зернистую белизну, плотную и между тем рассыпчатую (в противоположность хлебу); то, что подается на стол сдавленным и слипшимся, мгновенно разделяется при помощи палочек, никогда, однако, не рассыпаясь, как будто это разделение неизбежно порождает новое сочленение; вот это-то размеренное и неполное разделение целого — помимо еды — и есть то, что предназначено к употреблению. Таким же способом — хотя и при участии противоположных субстанций — японский суп спешит добавить в эту красочную игру про-

дуктов свой светлый штрих (надо заметить, что само слово суп является недостойно разжиженным для него, а потаж1 отдает семейным пансионом). У нас ведь прозрачный суп считается пустым; здесь же — легкость бульона, струящегося подобно воде, крупицы сои или фасоли, перемещающиеся в нем, с одним-двумя тяжелыми элементами вроде веточки зелени, ниточки овощей или частички рыбы, которые рассекают это небольшое пространство воды — всё это порождает образ какой-то светлой плотности, питательности, лишенной жиров, эликсира, который тем действенней, чем чище и прозрачней — одним словом, это нечто водяное (в большей степени, чем водянистое), с привкусом моря, что наводит на мысль о животворящем источнике. Таким образом, японская еда возникает в системе снятой материи (от светлого к разреженному), в колебании означающего: здесь же закладываются первичные черты письма, построенного на своего рода мерцании языка. Такой предстает и японская еда: пища, которая пишется, подчиняясь жестам разделения и изъятия, которые вписывают ту или иную пищу не в поднос для еды, но в глубинное пространство, где в своем порядке располагаются человек, стол и вселенная (здесь нет ничего общего с подкрашенными композициями из еды, которые фотографируют для наших женских журна-

1. Густой овощной суп (франц.). — Прим. перев. 22

лов). Ведь письмо как раз и заключается в этом действии, которое соединяет актом творения все то, что никак не могло бы оказаться в плоском пространстве представления.

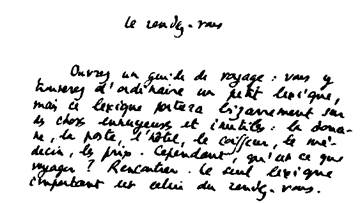

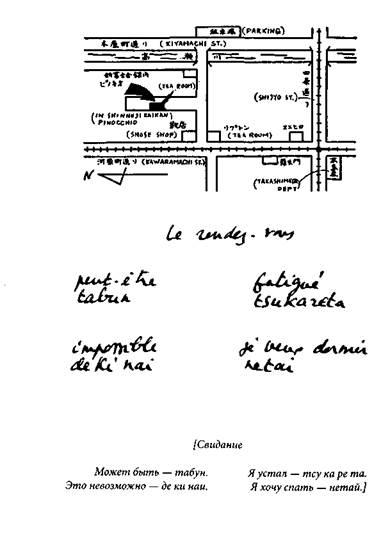

[Свидание

Откройте путеводитель: обычно там можно обнаружить немного лексики, но вся эта лексика касается скучных и бесполезных вещей: таможня, почта, гостиница, парикмахер, врач, цена. А между тем, что значит путешествовать? Встречаться: единственная лексика, которая действительно важна, это лексика свиданий.]

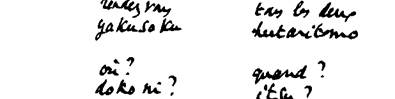

[Свидание — йакусоку, Вместе — хутаримо. Где? — докони? Когда? — итсу? ]

ПАЛОЧКИ

На плавучем рынке Бангкока каждый из продавцов сидит в маленькой неподвижной пироге; он продает всякую мелочь: зерно, несколько яиц, бананы, кокосы, манго, пряности (если не брать в расчет того, чему нет названия). Тут все крошечное — начиная с него самого, включая его лодку и его товары. Западные продукты, переизбыточные, раздутые от своего достоинства и величия, связанные всегда с неким престижным предприятием, неизбежно приводят нас к чему-то тучному, большому, излишнему и обильному; восточные же продукты идут в противоположном направлении — они устремляются в сторону ничтожно малого: огурцу предстоит не нагромождаться или измельчаться, но быть разделенным или сдержанно раздробленным, подобно тому, как об этом говорит следующее хокку:

Разрезан огурец. Рисуя лапки ящерицы, его стекает сок.

Есть обратимость между микроскопичностью и съедобностью: эти вещи лишь для того так малы, чтобы быть съеденными, но и, напротив, они становятся

съедобными, с тем чтобы лучше выразилась их сущность, которая и есть крошечность.

Согласованность, существующая между восточной пищей и палочками, не может быть только функциональной или инструментальной: продукты нарезаются, чтобы ухватываться палочками, но и палочки существуют благодаря тому, что продукты мелко нарезаны; и материя, и ее орудие пронизаны единым движением: разделением.

У палочек существует множество функций, помимо назначения переправлять пищу из тарелки в рот (которое, кстати, отнюдь не основное, ведь для этого есть также пальцы и вилки), и эти-то функции относятся к их сущности. Прежде всего палочка — достаточно обратить внимание на ее форму — обладает указательной функцией пальца: она указывает на пищу, выделяет фрагмент, заставляет существовать посредством самого выбирающего жеста, который есть шифр; таким образом, вместо приема пищи в механической последовательности, когда мы лишь проглатываем друг за другом отдельные кусочки одного и того же блюда, палочка, указывающая и избирающая (а значит, предпочитающая на мгновение то, а не это), вводит в ритуал еды не порядок, но фантазию и своего рода праздность: во всяком случае это действие сознательное, а не механическое. Другое же назначение палочек — отщипывание кусочков пищи (а не жадное отхватывание, свойственное нашим вилкам); впро-

чем, щипать — слишком сильное, слишком агрессивное слово (слово, относящееся к скрытным девочкам, хирургам, портнихам и всевозможным подозрительным типам), так как продукт никогда не испытывает большего давления, чем это необходимо для того, чтобы поднять его и переместить; в действии палочек, тем более смягченном тем материалом, из которого они изготовлены — простым или лакированным деревом, — есть нечто материнское, выверенная сдержанность, с которой перекладывают ребенка: сила (в функциональном значении термина), а не импульс; это настоящая манера поведения по отношению к пище, что хорошо видно на примере длинных палочек повара, которые используются для приготовления, а не для еды: это орудие не пронзает, не разрывает плоть, не ранит ее, но всего лишь приподнимает, переворачивает и переносит. Ибо палочки (и это их третья функция), чтобы разделить — отсоединяют, раздвигают, ощупывают, вместо того чтобы отрезать и отхватывать, как это делают наши приборы; они никогда не насилуют продукт: они либо постепенно распутывают его (в случае с зеленью), либо преобразуют (в случае с рыбой или угрем), находя проемы в самой материи (и в этом смысле они ближе к пальцам, нежели к ножу). В конце концов, — ив этом, по-видимому, наиболее прекрасное из их назначений — палочки переносят пищу: либо, подобно скрещенным рукам, — подставка, а не щипцы — они проскальзывают под

щепотку риса и держат ее, поднося ко рту едока, либо, подобно лопатке (тысячелетним восточным жестом), они сгребают съедобный снег из чаши к губам. В любом употреблении, в каждом действии, которое они совершают, палочки противоположны нашему ножу (а также вилке, их хищническому заместителю): они — столовый прибор, который отказывается резать, хватать, измельчать, протыкать (действия, которые строго ограничены предварительным этапом готовки: торговец рыбой, сдирающий на наших глазах шкуру с живого угря, изгоняет этим предварительным жертвоприношением идею убийства из самой пищи); благодаря палочкам пища перестает быть добычей, над которой совершают насилие (мясо, на которое набрасываются), но превращается в гармонично преображенную субстанцию; палочки превращают предварительно разделенную материю в птичий корм, а рис — в молочные реки; они неустанно, заботливо, по-матерински переносят корм в клюве, оставляя нашему способу питания, вооруженному всякими пиками и ножами, лишь хищнические жесты.

ПИЩА, ЛИШЕННАЯ ЦЕНТРА

Сукиаки — рагу, в котором узнаются все составляющие, ибо готовится оно не сходя с места, на столе, прямо на ваших глазах, в то время как вы его едите. Сырые продукты (которые, однако, уже очищены от кожуры, вымыты и облачены в эстетичную, блестящую, разноцветную наготу, похожую на весеннюю одежду: «Все в ней — цвет, очертания, утонченность, эффектность, гармония, пикантность», — как сказал бы Дидро) собраны вместе и принесены на подносе; сама сущность базара предстает перед вами с ее свежестью, естественностью, разнообразием, даже упорядоченностью, которая привносит в простую материю обещание события; возрастание аппетита, связанное с этим смешанным объектом, продуктом рынка, который одновременно является товаром и самой природой — природой, выставленной на продажу, доступной для всеобщего потребления: съедобные листья, овощи, цукаты, кубики соевого паштета, сырой яичный желток, красное мясо и белый сахар (соседство бесконечно более экзотичное, завораживающее и более отвратительное, в силу своей визуальности, чем обычные солено-сладкие смеси из китайской кухни, в которых, поскольку они подвергаются горячей

обработке, сахар виден лишь в карамельном блеске некоторых «лакированных» блюд); так вот, — все эти сырые овощи, первоначально отобранные и расположенные, как на картинах какого-нибудь голландца, от которой сюда переходят очертания, четкость, эластичная твердость кисти и цветной глянец (которые не знаешь, чему приписать — самой ли материи предметов, свету сцены, смазанной ли поверхности картины или же музейному освещению), постепенно перенесенные в большую кастрюлю, где они готовятся на ваших глазах, начинают терять свои цвета, границы и формы, размягчаются и видоизменяются, приобретая тот рыжий оттенок, который характерен для соуса; и по мере того как вы изымаете, на кончиках палочек, кусочки этого рагу, им на смену приходят следующие, еще сырые. Всем этим перемещением туда-сюда руководит ассистентка, которая, стоя позади вас, вооруженная длинными палочками, поочередно поддерживает, со своей стороны, то уровень содержимого в миске, то разговор: своим взглядом вы переживаете маленькую одиссею пищи, вы присутствуете при Закате Сырого.

Это Сырое — божество, покровительствующее японской кухне: все посвящается ему, и если приготовление совершается всегда на глазах того, кому предстоит это есть (что является отличительной чертой японской кухни), то делается это с тем, чтобы посвятить его в таинство смерти того, что так

[Где начинается письмо? Где начинается живопись? ]

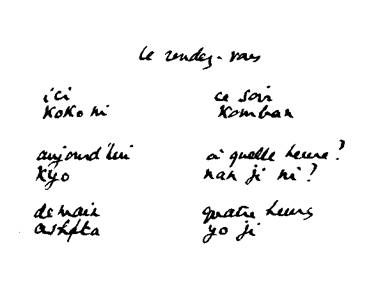

[Свидание

Здесь — кокони. Сегодня вечером — комбан.

Сегодня — кио. В какое время? — нан дзи ни?

Завтра — асхта. Четыре часа — йо дзи.]

почитается. Почитается же в самой сырости (понятие, которое во французском языке подчеркивает, если употребить его в единственном числе, сексуальность языка, поскольку означает «непристойность», а если во множественном — «сырые» — некую «закулисную», анормальную и почти что табуирован-ную часть наших меню), похоже, отнюдь не то же самое, что у нас — не внутренняя сущность продукта, избыток соков и полнокровие (поскольку кровь — это символ силы и смерти), которые дают нам жизненную энергию; у нас сырость — состояние, в котором пища исполнена силы, что метонимически хорошо выражается в том, как обильно приправляют бифштекс. В японском же понимании Сырое по сути своей визуально; оно обнаруживает определенное цветовое состояние мяса или овощей (учитывая, что цвет никогда не исчерпывается набором оттенков, но всегда отсылает к осязаемости самой материи; таким образом, сашими разворачивает перед нами не столько цвета, сколько противодействия: те, что преображают мясо рыбы, доводя его до состояния дряблого, волокнистого, растягивающегося, сжатого, шершавого и скользящего). Целиком зримая (мыслимая, обусловленная, подвластная взгляду, в том числе взгляду художника и графика), пища выявляет отсутствие глубины: съедобная субстанция лишена сердцевины, скрытой силы, жизненной тайны. Никакое японское блюдо не обладает центром (тем центром, кото-

рый подразумевается в нашем ритуале еды и согласно которому происходит заказ, сервировка блюд в определенном порядке); здесь все является украшением какого-то другого украшения, прежде всего потому, что на столе, на подносе еда всегда представляет собой собрание фрагментов, ни один из которых не претендует на исключительное место в порядке приема пиши: «есть» не означает следовать меню (расписанию блюд), но изымать легким прикосновением палочки то один, то другой оттенок цвета, следуя своеобразному вдохновению, проявляющемуся во всей его неторопливости как косвенное, ничем не связанное сопровождение разговора (едва слышного); и еще потому, что эта еда — ив этом ее главная особенность — происходит в одном времени — времени ее приготовления и поглощения; сукиаки, блюдо, которое бесконечно готовится, поедается и «разговаривается» не вследствие каких-то технических сложностей, но потому, что по своей природе оно должно постепенно исчерпывать себя по мере готовки, и, следовательно, себя воспроизводить. Сукиаки отмечено лишь отправной точкой (то самое блюдо, полное разноцветных продуктов); исходя из этой точки, оно теряет различия между моментами и составляющими, оно лишается центра, становясь похожим на бесконечный текст.

ПРОМЕЖУТОК

Повар (который, впрочем, ничего не варит) берет живого угря, втыкает ему в голову длинную иглу, сдирает с него кожу и вычищает. Итогом этой быстрой (скорее мокрой, чем кровавой) сцены жестокости является некое кружево. Угорь (кусочек овощей или ракообразных), при жарке становящийся твердым подобно Зальцбургской ветви, здесь превращается в некий комок пустоты, сводится к сквозящим просветам: парадоксальным образом продукт предстает как видение некоего промежуточного, сквозящего объекта, что вдвойне удивительно, ибо эта пустота предназначена для того, чтобы насыщать (случается также, что продукту придают форму шара, подобного воздушному).

Темпура же вовсе лишена того смысла, который мы традиционно связываем с жаркой и выпечкой, а именно смысла тяжести. Мука, слегка разбавленная и образующая скорее молоко, а не тесто, заново обретает здесь свою сущность размолотого цветка; приправленное маслом, это позолоченное молоко остается настолько проницаемым, что сквозь него проступают другие кусочки пищи: розоватая плоть креветки, зелень специй, коричневый баклажан; это начисто

лишает выпечку привычных составляющих нашего пирожка с начинкой: оболочка, плотность, закрытость. Даже масло (но масло ли это, действительно ли идет речь о маслянистости'?), моментально впитывающееся салфеткой, на которой вам подают темпуру в небольшой ивовой корзиночке, — это масло сухое, оно ничем не напоминает ту смазку, которой Средиземноморье и Восток покрывают свои блюда и выпечку. Масло здесь лишено того противоречия, которое сопутствует нашим продуктам, приготовленным на масле или на жире: они поджариваются, но не разогреваются. Здесь это обжигание холодных жирных кусков уступает место свойству, казалось бы, вовсе недоступному для жарки — свежести. Эта свежесть, которая проникает в темпуру сквозь мучное кружево, высвечивая и наиболее жизнеспособные, и самые недолговечные продукты — рыбу и растительную пищу, — эта свежесть нетронутого и вместе с тем освежающего и есть свежесть масла. Рестораны, где готовят темпуру, различаются по степени использован-ности масла: в наиболее котирующихся — свежее масло; будучи использовано, оно продается во второсортный ресторан, и так далее; покупается не сам продукт и даже не его свежесть (а также не месторасположение или уровень обслуживания), но право первого его опробования.

Иногда бывает темпура в несколько слоев: тесто окружает (это лучше, чем обволакивает) перец,

который, в свою очередь, наполнен мидиями. Здесь важно отметить, что весь продукт состоит из кусочков (это основное состояние всей японской кухни, которой незнакомо заливание соусом, сметаной или покрытие коркой), не только из-за приготовления, но — и даже в основном — из-за погружения в субстанцию, прозрачную, как вода, и сплошную, как жир, из которой кусок выходит законченным, отдельным и названным, однако насквозь ажурным; очертания же настолько легки, что становятся отвлеченностью: продукт обволакивает лишь время (тоже весьма разреженное), лишь оно утяжеляет его. Говорят, что темпура — христианского (португальского) происхождения: это постное (tempora) блюдо, утонченное японскими техниками снятия и освобождения, существует уже в ином времени, не связанном с воздержанием и искуплением, но связанном со своего рода медитацией, одновременно созерцательной и питательной (поскольку готовится темпура на ваших глазах). Это медитация, направленная на то «нечто», что мы определяем, за неимением лучшего (а возможно, вследствие нашей понятийной косности), как легкое, воздушное, непостоянное, хрупкое, парящее, свежее, несуществующее, истинное название которому — промежуток, лишенный четких краев, или же пустой знак.

Вернемся, однако, к тому молодому мастеру, что творит кружева из рыбы и перца.

Он готовит наше блюдо прямо перед нами, проводя рыбу через череду действий и состояний, от садка до белой салфетки, на которой она предстанет совершенно ажурной, не для того только, чтобы сделать нас свидетелями высокого качества и чистоты его работы, но потому, что все его действия в буквальном смысле графичны. Он вписывает продукт в материю; его разделочный стол выглядит, как стол каллиграфа; он касается субстанций подобно художнику-графику (особенно если тот японец), который берет то стаканчики с краской, то кисточки, то кусочек мела, то воду, то бумагу; таким образом, в шуме ресторана, среди перекрестных заказов, он воздвигает — не время, но времена (что грамматически заложено в темпу-ре), он делает видимой всю гамму практик, рассказывает нам это блюдо, представляя его не как законченный товар, в котором ценна лишь его произведен-ность (как это происходит с нашими блюдами), а как продукт, смысл которого не является законченным, но проявляющимся, так сказать, исчерпывающимся к тому моменту, когда его приготовление завершается: едите его вы, но произвел, написал, сыграл его — он.

ПАШИНКО

Пашинко — это игровой автомат. За прилавком покупают немного металлических шариков, потом, стоя перед аппаратом (вроде вертикального табло), одной рукой загружают каждый шарик в отверстие, а другой при помощи клапана проталкивают шарик по сети перегородок; если посылочный удар был четким (не слишком сильным и не слишком слабым), то запущенный шарик высвобождает целый поток других шаров, которые падают вам в ладонь — и вам остается лишь продолжать, — если только вы не захотите обменять свой выигрыш на скромное вознаграждение (плитку шоколада, апельсин или пачку сигарет). Игровые залы Пашинко всегда заполнены разнообразной публикой (молодежь, женщины, студенты в черных туниках, мужчины без возраста в строгих костюмах). Говорят, что торговый оборот Пашинко равен (а то и превосходит) доходу крупнейших в Японии магазинов (что, конечно, немало).

Пашинко — игра коллективная и индивидуальная. Аппараты выстроены длинными рядами; каждый стоящий у табло играет за себя, не глядя на соседа, хотя стоят они локоть к локтю. Он слышит лишь звук опускаемых шариков, которые очень быстро

[Кормушки и клозеты.]

поглощаются аппаратом; зал напоминает улей или цех; игроки похожи на заводских рабочих. Основной смысл всей этой сцены — в осуществляемом и поглощаемом труде; ничего общего с лениво-развязным кокетливым поведением наших западных игроков, собирающихся праздными компаниями вокруг электрических бильярдов и намеренно создающих для остальных посетителей заведения образ всезнающего и искушенного божества. Для западного игрока суть заключается в том, чтобы после заброса шарика постепенно направлять траекторию его падения посредством ударов; для японского же игрока все предопределяется посылочным ударом, все зависит от силы, идущей от локтя к клапану; движение пальцев мгновенно и бесповоротно, в нем и заключается талант игрока, который изначально и единым ударом воздействует на случай; точнее: движение шарика лишь слегка сдерживается или ускоряется (но никоим образом не управляется) рукой игрока, который единым жестом толкает и следит; эта рука подобна руке артиста (в японском духе), для которого графическая черта — «контролируемый случай». Одним словом, Пашинко воспроизводит, в механическом виде, сам принцип живописи alia prima, который требует, чтобы линия прочерчивалась единым движением, раз и навсегда, и, учитывая качество бумаги и грифеля, она никогда не должна исправляться; так и брошенный шарик не может смещаться (пытаться смес-

тить его — насиловать автомат — недопустимо грубое обращение, такое позволяют себе лишь наши западные мошенники): путь шарика предопределен единым броском, подобным вспышке.

Для чего необходимо это искусство? Для того, чтобы поддерживать порядок питания. На западе машина символически воспроизводит проникновение: речь о том, чтобы одним метким ударом завладеть красоткой, которая, высвеченная на табло, разжигает желание и ждет. В Пашинко — никакого секса (вообще в Японии — в той стране, которую я называю Японией, — сексуальность присутствует в сексе, а не где-либо еще; в Соединенных Штатах наоборот — сексуальность повсюду, но только не в самом сексе). Здесь аппараты — кормушки, выстроенные рядами; игрок ловким движением, повторяющимся в таком быстром темпе, что оно кажется непрерывным, питает машину шариками; он загружает их так, словно откармливает гуся; время от времени переполненная машина разражается грудой шариков; всего за несколько йен игрок как бы символически осыпается золотом. Отсюда становится понятной вся серьезность игры, которая противопоставляет капиталистической скупости и задержкам зарплаты этот обильный поток серебряных шариков, который в одночасье наполняет ладони игрока.

ЦЕНТР — ГОРОД, ЦЕНТР — ПУСТОТА

Говорят, что города с прямоугольной планировкой (такие, как Лос-Анжелес, например) порождают глубинную тревогу, ибо нарушают в нас кинестезическое ощущение, связанное с пространством города, — ощущение, требующее, чтобы в этом пространстве был центр, куда следует идти, откуда возвращаться, некое целостное место, о котором мечтают, куда направляются или откуда возвращаются — одним словом, по отношению к которому осознают самих себя. По множеству причин (исторических, экономических, религиозных, военных) Запад слишком глубоко усвоил этот закон: здесь все города имеют концентрическое строение; кроме того, сообразно с движением самой западной метафизики, для которой всякий центр является местом истины, центр наших городов всегда заполнен: это знаковое место, где собраны воедино все завоевания цивилизации: духовность (с ее храмами), власть (с ее кабинетами), деньги (с их банками), торговля (с ее магазинами), речь (с ее площадями, кафе и прогулками): отправиться в центр значит пойти навстречу общественной «истине», причаститься высшей полноте «реальности».

Город, о котором я говорю (Токио), представляет

собой ценнейший парадокс: в нем есть центр, но этот центр пуст. Весь город вращается вокруг места, одновременно безликого и запретного, оно скрыто зеленью, огорожено рвами с водой и управляется императором, которого никогда не видно, — то есть в прямом смысле неизвестно кем. День за днем такси, проворные, расторопные, энергичные в своей езде, похожей на траекторию выстрела, избегают этого круга, низкий гребень которого — зримая форма самой незримости — скрывает священное «ничто». Таким образом, один из двух наиболее влиятельных городов современности выстроен вокруг непроницаемого кольца стен, вод, крыш и деревьев; его центр — не более, чем испарившаяся идея, существующая здесь не для того, чтобы излучать власть, но чтобы обеспечивать всякому городскому движению опору на ее центральную пустоту, обрекая это движение на вечное отклонение и объезд. Так же, говорят нам, разворачивается и пространство воображаемого — посредством возвращения и обращения вокруг пустого субъекта.

БЕЗ АДРЕСОВ

Улицы этого города не имеют названий. Есть, правда, письменный адрес, но он нужен только для почты и соотносится с реестром (составленным по кварталам и по жилым массивам, чуждым геометричности), знание которого доступно почтальону, но никак не посетителю города: самый большой город мира практически никак не упорядочен, составные части его пространства остаются неназванными. Такая невнятность жилого пространства кажется неудобной для тех, кто, как мы, привык заявлять, что наиболее практично то, что наиболее рационально (принцип, согласно которому наилучшей городской топонимией становится система улиц-номеров, как в Соединенных Штатах или в Киото, китайском городе). Токио, однако, показывает нам, что рациональность — не более чем одна из возможных систем. Чтобы освоиться в реальности (как в случае с адресами), достаточно, чтобы существовала система, даже если внешне она покажется нелогичной, бессмысленно усложненной, нелепой и бесполезной: хороший разнобой не только способен очень долго просуществовать, но и удовлетворять миллионы жителей, приученных при этом ко всем благам техногенной цивилизации.

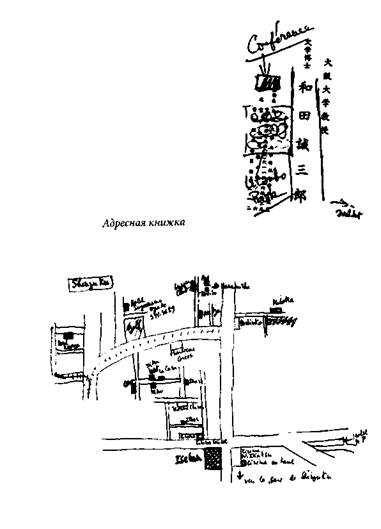

Существуют способы возмещения этой анонимности (по крайней мере, нам так это представляется), и совмещение этих способов составляет систему. Можно представить адрес при помощи ориентирующей схемы (нарисованной или напечатанной), своего рода географической справки, где дом размещается относительно уже известной метки, например вокзала (жители города большие мастера в создании этих импровизированных рисунков, где прорисовываются улица, здание, канал, железная дорога, вывеска, — рисунки, которые превращают обмен адресами в приятное общение, в котором жизнь тела и искусство графического жеста вновь занимают свое место: всегда смотришь с упоением, как кто-то пишет, точнее, рисует; всякий раз, когда мне подобным образом сообщали адрес, мое внимание захватывал тот жест собеседника, когда он, перевернув карандаш, начинал стирать резинкой слишком размашистую линию какого-нибудь проспекта или перекрестья виадука; несмотря на то, что ластик чужд японской графической традиции, от его действия исходило нечто умиротворяющее, ласкающее и надежное, как если бы даже в самом этом незначительном действии тело «трудилось с большей выдержкой, нежели дух», в согласии с заповедью актера Дзеами; процесс изготовления адреса был гораздо важнее самого адреса, и, зачарованный этим зрелищем, я бы часами смотрел, как мне его дают). Можно также, если только знаешь место, ку-

да едешь, самому вести такси, направляя его от улицы к улице. Можно, в конце концов, уговорить водителя руководствоваться указаниями того, к кому вы отправляетесь, позвонив по одному из больших красных телефонов, которые расположены на каждом уличном перекрестке. Все это делает визуальный опыт определяющим элементом ориентирования: такое положение было бы банальным, если бы речь шла о джунглях или чаще, но оно не кажется таким применительно к очень большому современному городу, ориентация в котором чаще всего обеспечивается планом, гидом, телефонным справочником — одним словом, объектами печатной культуры, а не практикой жеста. Здесь, напротив, освоение жилого пространства не опирается ни на какую абстракцию; вне реестра оно — чистая случайность: больше действительное, нежели узаконенное, оно уже более не выражает слияния идентичности с собственностью. Этот город может быть познан лишь этнографически: в нем надо ориентироваться не посредством книги или адреса, но ходьбой, взглядом, привычкой и опытом; всякое открытие здесь столь насыщенно и зыбко, что не может быть восстановлено иначе, чем воспоминанием того следа, который оно оставило в нас: впервые побывать в каком-либо месте — значит в каком-то смысле начать его писать: и поскольку адрес не записан, то необходимо, чтобы он сам основал свое собственное письмо.

ВОКЗАЛ

В этом огромном городе, настоящем урбанистическом пространстве, каждый квартал имеет простое, всем известное наименование, нанесенное на карту, пустоватую (оттого что улицы не имеют названий) и похожую на большой взрыв; оно наделяется особой значимостью, которую Пруст выразил в своих Именах Мест. Квартал потому столь правильно ограничен, собран, очерчен своим именем, что он имеет центр, однако центр этот пуст в духовном смысле: обычно это вокзал.

Вокзал — это большой организм, где собраны вместе и поезда дальнего следования, и городские поезда, и метро, и торговый центр, и целая сеть подземной торговли; вокзал служит кварталу той точкой отсчета, которая, по мнению градостроителей, позволяет городу означать, быть читаемым. Японский вокзал пересекают тысячи функциональных маршрутов — от длительного путешествия до поездки за покупками, от покупки одежды до покупки продуктов: скажем, поезд может въехать в обувной отдел. Предназначенный для торговли, прохода, прибытия и отправления и, между тем, находящийся в одном здании, вокзал (так ли, впрочем, следует называть

это новое образование?) лишен того священного характера, которым отмечены все значимые здания наших городов: соборы, церкви, здания мэрии, исторические памятники. Здесь же точка отсчета абсолютно прозаична; конечно, рынок тоже часто является центральным местом западного города, но в Токио торговля нарушается нестабильностью вокзальной жизни: постоянное отправление препятствует накоплению; можно сказать, что товар — не более чем заготовка для упаковки материи, а сама упаковка — лишь пропуск, билет, дающий право уехать.

Таким образом, каждый квартал сосредоточивается в пустоте своего вокзала, в пустой точке, куда стекаются его заботы и удовольствия. Предположим, сегодня я решу отправиться туда-то и туда-то с одной лишь целью — получить своего рода продолжительное восприятие самого названия этого места. Я знаю, что в Уэно увижу вокзал, верхняя часть которого наводнена молодыми лыжниками, а подполье, протяженностью с город, забито ларьками, общедоступными барами, заполненными нищими и путешественниками, которые дремлют, болтают или едят прямо на полу в грязных переходах, воплощая всю романтику злачных мест. Тут же — однако в другой день — мы увидим совсем иной народ: на торговых улицах Аза-куза (где нет автомобилей), окаймленные бумажными цветочными арками, продают совершенно новую удобную и недорогую одежду: куртки из грубой кожи

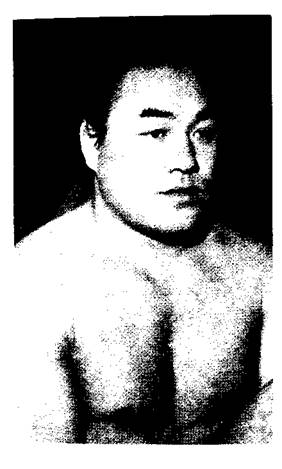

Эти борцы составляют касту, они живут отдельно, носят длинные волосы и употребляют ритуальную пищу. Бой длится одно мгновение: время, необходимое для того, чтобы повергнуть другую массу. Никакого кризиса, драмы или изнеможения, словом, никакого спорта: знак тяжести, а не напряженности конфликта.

(в которых нет ничего преступного), перчатки с черной меховой оторочкой, очень длинные шерстяные шарфы, которые перебрасывают через плечо, как это делают деревенские мальчишки, возвращающиеся из школы, кожаные кепки, все эти блестящие шерстяные принадлежности рабочего, который вынужден тепло одеваться и подкрепляться из дымящихся плошек, где варится и булькает суп из лапши. Еще один народец обитает по другую сторону императорского кольца (пустого, как мы помним): Икебукуро, квартал одновременно и рабочий, и крестьянский, грубоватый и приветливый, прямо как огромная дворняга. Каждый из этих кварталов порождает свой народ, всякий раз с другим строением тела и новой манерой общения. Пересечь город (точнее, проникнуть в его глубину, так как под землей находятся целая сеть баров и магазинчиков, к которым ведет обычная входная дверь какого-нибудь здания; войдя в нее, вы обнаружите настоящую — величественную и изобильную — подпольную Индию — черный рынок, полный торговли и удовольствий) — это все равно, что пересечь Японию сверху вниз, наложив на топографию письмо человеческих лиц. Каждое название звучит так, что вызывает образ этого места, население которого неповторимо, как особое племя, и для которого необъятный город будет непроходимыми дебрями. Звучание места — это звучание истории; ибо здесь означающее — не воспоминание, но анамнезис, как если бы

все эти Уэно и Азакуза приходили ко мне из старинного хокку (написанного Басе в XVII веке):

Облако из вишневых деревьев в цвету. Звучит колокол. Где? — В Уэно? В Азакузе?

ПАКЕТЫ

Если японские букеты, предметы, деревья, цветы, лица, сады, тексты, вещи и манеры кажутся нам уменьшенными (наша-то мифология воспевает большое, просторное, широкое, открытое), то не из-за их размера, но потому, что всякий предмет или жест, даже абсолютно свободный и живой, кажется вписанным. Миниатюра определяется не размером, но своего рода точностью, с которой вещь себя очерчивает, сдерживает, завершает. В этой точности нет ничего от разума или морали: чистота вещи достигается не пуританством (незапятнанностью, искренностью, объективностью), а благодаря некоему галлюцинаторному дополнению (аналогичному тому зрению, что пробуждается гашишем, если верить Бодлеру), или же срезу, отсекающему от предмета весь ореол смысла и устраняющему из его присутствия, его положения в мире всякое увиливание. Между тем эта рамка остается невидимой: японская вещь не очерчивается и не подкрашивается; она не оформлена, не обрисована жирным контуром, рисунком, который должен «заполняться» цветом, тенью или мазком; вокруг нее — ничто, пустое пространство, которое ее обрамляет (а в наших глазах — сжимает и уменьшает).

Можно сказать, что предмет всякий раз неожиданно и между тем обдуманно обыгрывает то пространство, в котором он расположен. К примеру: комната сохраняет свои вычерченные границы — это настил пола, плоские окна, перегородки, обтянутые багетом (чистый образ поверхности), среди которых неразличимы передвижные двери на рельсах; все здесь — черта, как если бы комната была написана единым движением кисточки. И, между тем, при повторном взгляде эта строгость оборачивается другой стороной: хрупкие перегородки, податливые стены, складная мебель; таким образом, мы находим в японской комнате ту «фантазию» (в одежде, в частности), благодаря которой всякий японец обыгрывает конформизм своего окружения — не утруждая себя или не лицедействуя, чтобы ниспровергать его в открытую. Или вот еще: японский букет, «тщательно отобранный» (на языке западной эстетики); в чем бы ни заключалась символическая направленность этой конструкции, заявленная растолкованная в каждом путеводителе по Японии и в каждом альбоме по икебане, — в ней прежде всего достигается некая циркуляция воздуха, в котором листья, ветви (слова эти звучат слишком ботанически) в целом образуют не что иное, как перегородки, дворы, лабиринты, изящно выстроенные в согласии с идеей разреженности, которая в нашем представлении никак не связана с природой, ибо природное проявляется лишь в изобилии; японский

6о

букет обладает объемностью; это тот неведомый шедевр, о котором мечтал еще Френхофер, герой Бальзака, желавший, чтобы можно было пройти за нарисованный объект, протиснуться в просвет между его ветвями, в проемы его строения — нет, не для того, чтобы его прочитать (вычитать его символический смысл), но чтобы воссоздать движение руки, изобразившей его, — это и есть настоящее чтение, ибо оно порождает объем, и еще потому, что делает чтение не просто расшифровкой некоего послания (пусть даже с глубоким символическим смыслом), но позволяет вновь пройти путь его создания. В конце концов (или прежде всего), даже если и не придавать значения известной игре с японскими коробками, из которых одна вставлена в другую и так до конца, пока не найдешь пустоту, — уже в простейшем японском пакете можно обнаружить настоящую семантическую медитацию. Геометрический, строго вычерченный и, между тем, всегда помеченный какой-нибудь ассиметричной складкой или углублением, он благодаря старанию, технологии его изготовления, игре картона, дерева, бумаги и тесемок перестает быть просто сопутствующим аксессуаром переносимого объекта, но сам становится объектом; упаковка самоценна, хотя и бесполезна; пакет — это мысль; подобным образом снимок молодого обнаженного японца в слегка порнографическом журнале, обтянутого бечевками, будто колбаса, свидетельствует о садистской направленности

6i

(правда, больше заявленной, чем исполненной), которая по наивности или из иронии преобразована в практику — не воздержания, но особого искусства, — искусства упаковки и перевязки.

При этом в силу самого своего устройства эта многослойная оболочка (пакет можно разворачивать бесконечно) отсрочивает появление скрываемого объекта, который часто бывает совершенно незначительным, ибо в том и заключается особенность японского пакета, что ничтожество вещи несоразмерно роскоши упаковки: горстка сладостей, засахаренная фасолевая паста, какой-нибудь вульгарный «сувенир» (которыми, увы, богата Япония), обернуты с таким старанием, словно это драгоценности. В целом, можно сказать, что дарится именно коробка, а не ее содержимое: толпы школьников в конце дня приносят своим родителям прекрасно упакованные свертки, наполненные непонятно чем, и выглядят так, словно бы они возвращались из дальних странствий, где все вместе предавались сладострастию обертывания. Таким образом, коробка играет в знак: в качестве оболочки, экрана, маски она служит тому, что скрывает, защищает его и, между тем, обозначает: можно сказать, что она совершает обмен и подмену — в финансовом и психологически-бытовом смыслах (обмен одной денежной единицы на другую и подмену одного другим); но именно то, что она скрывает и обозначает, долгое время откладывается на потом, как ес-

ли бы функция пакета заключалась не в том, чтобы защищать в пространстве, но отодвигать во времени. Похоже, именно в упаковке завершается труд изготовления (делания), но тем самым объект лишается существования, он превращается в мираж: означаемое бежит от одной оболочки к другой, и, когда в конце концов его ухватываешь (а в пакете обычно лежит что-нибудь маленькое), оно кажется ничего не значащим, ничтожным, дешевым: удовольствие, поле означающего, уже было задействовано: пакет не пуст, но опустошен: обнаружить объект, находящийся в пакете, или означаемое, заключенное в знаке, — значит отбросить его: то, что с энергичностью муравьев переносят туда-сюда японцы, суть пустые знаки. Ибо Япония изобилует тем, что можно было бы назвать инструментами транспортировки; они бывают различных видов и форм, из разных материалов: пакеты, карманы, чемоданы, узелки (фуйо, например, — платок или крестьянская косынка, в которую заворачивается вещь), каждый прохожий на улице тащит какой-нибудь сверток, пустой знак, старательно оберегаемый, аккуратно несомый, как если бы эта завершенность, очерченность, призрачная окруженность, создающая японский объект, обрекала его на бесконечный перенос. Богатство вещи и глубина ее смысла основаны лишь на трех составляющих, требуемых от всех производимых объектов: они должны быть четкими, подвижными и пустыми.

ТРИ ПИСЬМА

Куклы Бунраку бывают от одного до двух метров в высоту. Это маленькие мужчины или женщины с подвижными частями тела — руками, ногами и ртами; каждая кукла приводится в движение тремя видимыми людьми, которые окружают ее, поддерживают и сопровождают: мастер держит верхнюю часть куклы и ее правую руку; его лицо открыто, гладко, светло, невозмутимо и холодно, как «свежевымытая луковица» (Басе); два помощника одеты в черное, их лица покрыты тканью; один из них, в перчатках, но с голыми локтями, держит в руках большой резец с веревочками, при помощи которых он двигает левой рукой и кистью куклы, другой, пригибаясь, поддерживает тело куклы и обеспечивает ее ходьбу. Эти люди проходят по неглубокому рву, который оставляет видимыми их тела. За ними декорация, как в театре. Сбоку на эстраде располагаются музыканты и чтецы; их задача — выражать текст (подобно тому, как выжимают сок из фруктов); текст этот наполовину читается, наполовину поется; отбиваемый громкими ударами смычка игрока на сямисен, текст оказывается одновременно размеренным и порывистым, грубым и изящным. Истекая потом и храня неподвиж-

[Переверните картинку: ничего больше, ничего другого, ничего.]

ность, исполнители текста сидят позади невысоких загородок, на которой расположена огромная партитура, чьи вертикальные столбцы становятся видны всякий раз, как они переворачивают страницу; к их плечам прикреплены треугольники из жесткой ткани, напоминающие воздушных змеев и обрамляющие их лица, подвластные всем колебаниям голоса.

Таким образом, в Бунраку осуществляются три различных уровня письма, которые считываются одновременно в трех составляющих спектакля: марионетка, манипулятор, озвучивающий: действие свершенное, свершаемое и вокальное. Вся современная реальность ориентирована на голос — особую субстанцию языка, которую повсюду пытаются заставить восторжествовать. В Бунраку, напротив, мы имеем дело с ограниченной идеей голоса; голос там не устраняется совсем, но ему отводится завершенная, по сути тривиальная, роль. В самом деле: в голосе рассказчика собираются вместе утрированная декламация, тремоло, высокий женский тон, срывающиеся интонации, рыдания, умоляющие возгласы, приступы гнева, плача, изумления, невероятного пафоса — словом, целая кухня переживаний, открыто вырабатываемых посредством утробного тела, медиаторным мускулом которого выступает гортань. К тому же весь этот поток речи нам доступен лишь под кодом самого потока — голос дает о себе знать лишь через ряд отрывистых знаков внутренней бури; исходящая из неподвижно-

го тела, заключенного в треугольное одеяние, формами одеяния, отданная во власть книги, которая руководит ею со своего пюпитра, сухо погоняемая слегка аритмичными (и потому бесцеремонными) ударами игрока на сямисен, вокальная субстанция остается написанной, прерывистой, закодированной, подвластной иронии (если отнять у этого слова язвительный оттенок); в конечном счете, голос выносит на поверхность не то, что он нес («чувства»), но — самое себя, собственную обнаженность; хитроумно означающее, словно перчатка, выворачивается наизнанку.

Голос не устраняется (что означало бы ввести цензуру, а значит, и указать на его значимость), но отводится в сторону (чтецы занимают боковую часть сцены). Куклы Бунраку представляют собой противовес, а точнее, противодействие по отношению к голосу — противодействие жеста. Этот жест — двойной: эмоциональный на уровне марионеток (актеры плачут по случаю самоубийства куклы-любовницы); транзитивный — на уровне манипуляторов. В нашем театральном искусстве актер изображает действия, но эти действия всегда остаются только жестами: на сцене — ничего кроме театра, и между тем это стыдливый театр. Бунраку (по определению) разделяет действие и жест: он показывает жест, он позволяет увидеть действие, он разом являет и искусство, и труд, сохраняя для каждого из них его собственное письмо. Голос (и таким образом, нет ничего страш-

Восточный травести не копирует Женщину, но обозначает ее: он не встраивается в ее модель, но отстраняется от означаемого: Женственность надо не лицезреть, а читать: трансляция, а не трансгрессия; знак переходит от женской роли к сорокалетнему отцу семейства: это тот же самый человек, но где же начинается метафора?

ного в том, что он выходит за пределы своей гаммы) сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. И вот здесь-то и возникает неслыханная вещь: помимо голоса и почти без мимики две этих разновидности безмолвного письма — транзитивное и эмоциональное — порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперэстезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена (ибо Бунраку не стремится к аскезе), но, если можно так сказать, сгруппирована сбоку от игры; субстанции, скрепляющие западный театр, растворяются: эмоции не захлестывают, не поглощают, они становятся чтением; стереотипы исчезают, и, между тем, спектакль не стремится к «находкам», не впадает в оригинальничанье. Понятно, что все это дает эффект дистанции, рекомендованный Брехтом. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основание революционной драматургии (и здесь одно объясняет другое); Бунраку же дает возможность понять, как эта дистанция функционирует: посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления. Таким образом, копия, вырабатывающаяся на сцене, не разрушается, но становится разбитой, изборожденной, подчиненной заражению метонимией между голосом и жестом, избавленной от метонимического смешения го-

лоса и жеста, души и тела, которые слиты у нашего

комедианта.

Будучи целостным, но разделенным, спектакль Бунраку-, разумеется, исключает импровизацию: вернуться к спонтанности означало бы вернуться к стереотипам, на которых зиждется наша «глубина». Как это виделось и Брехту, здесь царит цитирование, щепотка письма, фрагмент кода, ибо ни один из создателей игры не может отнести исключительно к себе то, что никогда не пишется им одним. Как и в современном тексте сплетение кодов, отсылок, фактов, вырванных из контекста, антологических жестов умножает линию письма, не взывая к какой-либо метафизической реальности, но обращаясь к игре комбинаторики, которая раскрывается во всем театральном пространстве: то, что начинает один, подхватывает другой, и так далее, без остановки.

[Знак это разрыв,

всегда обнаруживающийся лишь на лице другого знака.]

Письмо, таким образом, глухо к предписанию, ибо линия ведется и прерывается не глядя (отнюдь не лицом к лицу; оно изначально отсылает не к видению, но к ведению), разделяя бумагу на отсеки, как бы напоминая тем самым о той множественной пустоте, в которой она рождается — она лишь проступает на поверхности, она вплетается в поверхность, она исходит из фона, который не является фоном, по направлению к поверхности, которая есть не поверхность, но нить, пишущаяся по вертикали — под тем, что написано сверху (кисточка прямо держится в руке) — идеограмма становится колонкой — столбцом или лестницей — и выстраивается как сложная совокупность черт, разреженная моносиллабикой голосового поля: эту колонку можно произнести «пустым ударом», в котором сначала появляется «единая черта», звук, проходящий через согнутую руку, совершенная операция, которая должна быть действием «скрытого острия» и «отсутствия следов».

Филипп Соллерс. О материализме, 1969-

ОДУШЕВЛЕННОЕ/НЕОДУШЕВЛЕННОЕ

Обращаясь к основной антиномии — одушевленного/ неодушевленного, Бунраку подрывает и размывает ее, не отдавая предпочтения ни одному из ее составляющих. У нас роль марионетки (Полишинеля, к примеру) заключается в том, чтобы держать перед актером зеркало, где отражается его противоположность; она одушевляет неодушевленное, но лишь для того, чтобы лучше показать его несовершенство, недо-стойность, заключающуюся в неподвижности. Будучи своего рода карикатурой на «жизнь», марионетка тем самым устанавливает ее моральные границы и стремится сосредоточить красоту, истину, переживание в живом теле актера, который тем временем превращает свое тело в обман. Театр Бунраку не обозначает актера, он просто избавляет нас от него. Каким образом? Именно посредством определенной мысли о человеческом теле, которая передается неодушевленной материей с гораздо большей строгостью и трепетом, нежели телом одушевленным (то есть наделенным «душой»). Западный актер (натуралист) никогда не бывает красив; его тело стремится к физиологической, а не к пластической сущности: это набор органов, мускулатура страстей, где каждая рессора

(голос, мимика, жесты) включена в своего рода гимнастическое упражнение. Однако в силу чисто буржуазного переворачивания его тело, хотя и остается сконструированным по принципу разделения страстей, заимствует у физиологии отпечаток органической целостности, присущей «жизни»; но, несмо

|