Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эволюция коммунизма и его кризис

|

|

Коммунистический идеал и реальное коммунистическое общество различаются между собой как небо и земля. Чтобы сгладить столь резкий разрыв, коммунистическая теория вводит промежуточную стадию между капитализмом и полным коммунизмом - социализм. Последний призван создавать иллюзию постепенного и неуклонного приближения к идеальному коммунистическому обществу. В 30-е гг. говорили о социализме, победившем «полностью, но не окончательно»,

{289}

затем о социализме, «начинающем перерастать в коммунизм», пока, наконец, в 70-е гг. не было введено понятие «развитого социализма». Он должен был охватывать всю «обозримую историю», так что полный коммунизм снова оказался далеко за историческим горизонтом. «Для коммунистической идеологии различение высшей и низшей ступеней коммунизма очень удобно, - отмечает А.А. Зиновьев, давший лучшее, пожалуй, описание жизни коммунистического общества. - Коммунизм при этом вроде бы уже есть и вроде бы его еще нет. Есть частичка, а целиком будет когда-нибудь потом. Все дефекты реальной жизни в коммунистических странах можно отнести за счет того, что еще не достигли полного коммунизма. Погодите, мол, построим полный, тогда никаких таких дефектов не будет. А пока, мол, терпите. На деле такое различение имеет чисто умозрительный характер»[515]. Обоснованно, вслед за Зиновьевым, заключить, что господствовавший в Советском Союзе и ряде других стран тип общества и был реальным воплощением «чаяний классиков марксизма и вообще всех самых прогрессивных (в марксистском смысле) мыслителей прошлого»[516].

Учение о коммунизме - это утопия, и история показывает, что попытка воплотить в жизнь мечту о царстве свободы и изобилия неизбежно ведет к мрачному, опирающемуся на насилие и во всем себя ограничивающему обществу. «Мечта о совершенном и едином человеческом обществе, - пишет Л. Колаковский, - вероятно, так же стара, как и сама мысль об обществе... она коренится в сознании отчуждения, разобщенности, сопровождающих человечество, по-видимому, с первых шагов его существования, с тех пор, как оно рассталось с невинностью животного состояния... Нет смысла ждать, что эта мечта когда-нибудь осуществится - разве что в форме жесткого деспотизма: ведь деспотизм - это отчаянная попытка воспроизвести рай»[517].

Как пишет Э. Геллнер, «в индустриальном обществе настоящий социализм может быть только тоталитарным, а тоталитаризм - только социалистическим»[518].

Реальный коммунизм - это:

- обобществление средств производства и централизованное, государственное управление экономикой;

- четкая иерархия целей и ценностей, высшей из которых является построение совершенного общества;

{290}

- концентрация власти в руках одной партии, направляемой вождем;

- единственно верная идеология;

- монополия на средства коммуникации;

- полный контроль за всеми сферами общественной и частной жизни;

- насилие в отношении всех инакомыслящих и несогласных;

- искренняя убежденность общества в том, что оно призвано построить совершенный социальный мир и что все трудности на этом пути являются временными и преходящими.

Основная черта человека, подвергнутого коммунистическому обобществлению, - обнаженность, т.е. лишенность его собственности, в существенной мере семьи, друзей, которым можно вполне доверять, неповторимых индивидуальных реакций на мир, - человека, сходного со всеми другими индивидами во вкусах, одежде, мыслях и т.д. Человек коммунистического общества имеет минимальные средства для существования и полностью зависит от общества, дающего ему работу и, значит, саму возможность жить, открыт душой и мыслями своему коллективу, не имеет иных значимых целей, кроме участия в общем деле построения совершенного общества. Первобытный человек, прикрывавший одеждой только единственную часть тела, был обнажен перед природой и во всем зависим от ее погодных капризов. Коммунистический человек, все передающий обществу и не укрывающий от него ни своих помыслов, ни чувств, почти полностью обнажен перед обществом и, значит, всецело зависит от него.

Общество - это определенная система отношений между людьми. Ранее все социальные отношения были подразделены на коммунитарные отношения - отношения равных во всем людей и структурные отношения - отношения по ролям, статусам и должностям, предполагающие неравенство людей. Существо всякого коллективизма, независимо от его эпохи, - в попытке заместить структурные социальные отношения коммунитарными или во всяком случае свести первые отношения к минимуму, не закрепляя их жестко.

Коммунизм как высшая цель социального развития определяется по-разному: как царство свободы (общество, в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех), как общество всеобщего изобилия («каждому по потребностям, но ограниченным естественными, или разумными, потребностями), как общество без классов, без эксплуатации и т.п. Все эти определения принимают во внимание только отдельные, частичные черты коммунистического идеала. Его глубинную суть выражает максима: последовательное и полное вытеснение существующих в индустриальном обществе структурных отношений коммунитарными. Полный коммунизм - это обще-

{291}

ство чисто коммунитарных отношений, в котором люди равны друг другу как братья или как участники одного, длящегося вечность карнавала.

Можно, разумеется, мечтать об обществе равных во всех смыслах людей, обществе, в котором есть дисциплина, но нет подчинения, есть братья, но нет докучливых родителей, есть только яркий, увлекающий всех карнавал и никогда не наступают серые, прозаические будни и т.д. Но нужно осознавать, что такие мечты не только приятны, но и очень опасны. Попытка вытеснить структурные социальные отношения и заместить их во всех сферах жизни коммунитарными ведет в конечном счете к тому, что после непродолжительного периода эйфории в обществе неожиданно, вопреки благим намерениям его членов устанавливаются еще более жесткие структурные отношения - отношения тоталитарного общества, причем устанавливаются главным образом с помощью террора и устранения всех несогласных с новой структурой. Опыт России и других стран, пытавшихся построить полный коммунизм, но получивших тоталитаризм и теперь с большим трудом расстающихся со своей мечтой о бесструктурном, чисто коммунитарном обществе, хорошо показывает это.

До сих пор в посткоммунистической России распространенным является мнение, что идеалы марксистского учения о коммунизме гуманны[519]. Иногда даже утверждается, что коммунизм Маркса - это высший гуманизм, хотя до сих пор попытки практической реализации коммунистической доктрины не увенчались успехом. Такие суждения вырастают из непонимания сути этой доктрины и нежелания считаться с теми трагическими последствиями, которыми сопровождался каждый случай воплощения ее в жизнь. В молодости Маркс действительно был гуманистом. Но уже в «Манифесте Коммунистической партии» (1848)

{292}

от его юношеских прекраснодушных мечтаний не осталось и следа. В дальнейшем позиция Маркса становилась все жестче, хотя он и продолжал говорить о гуманизме и называть коммунизм реальным, практическим гуманизмом.

Гуманизм в широком смысле - это признание ценности человека как личности, его права на свободу и счастье, на развитие им своих способностей. Гуманизм считает критерием оценки социальных институтов благо индивида и предполагает равенство и справедливость в отношениях между людьми. Когда целью коммунистического преобразования общества объявляется абстрактное свободное всестороннее развитие каждого члена общества и всего общества в целом, кажется, что коммунизм действительно близок гуманизму. Но как только уточняются средства, предполагаемые коммунизмом для достижения своей цели, и учитывается реальная история коммунизма в XX в., испаряются всякие намеки на гуманизм. Одно из основных таких средств - диктатура пролетариата, т.е. не ограничиваемая никакими законами власть меньшинства общества над его большинством. Уже Маркс предполагал, что буржуазию, а отчасти и крестьянство, придется уничтожить, хотя и не уточнял, как это сделать. Ленин свел диктатуру пролетариата к диктатуре коммунистической партии и призывал (точнее было бы сказать, приказывал) «расстреливать массовидно», особенно священников. На практике коммунизм, выдающий себя за светлое, человеколюбивое мечтание, постоянно оказывался очень опасной доктриной. Уже при Ленине были уничтожены, как показывают современные исследования, 4 миллиона человек (это не считая тех, кто погиб в ходе гражданской войны). О «человеке-винтике» говорил Ленин, хотя и применительно к члену коммунистической партии; Сталин лишь распространил эту идею на всех индивидов социалистического общества. Треть человечества не так давно активно строила социализм и коммунизм. В какой из социалистических стран или из так называемых стран социалистической ориентации не было жестокого террора? Таких стран нет, и дело, значит, не в ограниченности отдельных коммунистических руководителей и не в искажении ими коммунистической доктрины, а в опасности всякой попытки практической ее реализации. Последовательный коммунизм ведет не к идеалам гуманизма, а к тоталитарному обществу, прямо опирающемуся не только на энтузиазм, но и на террор и страх[520].

{293}

В развитии советского коммунизма отчетливо выделяются три основных этапа:

1) период становления коммунистического общества, завершившийся к началу 30-х гг.;

2) период стабильного и крепнущего коммунистического общества, охватывающий время с начала 30-х гг. и примерно до середины 50-х;

3) период постепенного, вначале едва заметного, а затем все более ускоряющегося разложения коммунизма, завершившийся в самом начале 90-х гг.

Стабильный коммунизм часто называют «сталинизмом», разлагающийся коммунизм - «брежневизмом». Переход от первого ко второму связан с именем Н.С. Хрущева. Его критика жестокости и крайнего аскетизма сталинского режима, т.е. реального и единственно устойчивого коммунизма, привела к «оттепели» и такому размягчению последнего, которое потом уже не удалось остановить[521].

После смерти Сталина в жизни страны произошли важные перемены. Прекратился террор, исчезли массовые чистки, подобные чистке 1936 г., и сенсационные процессы с фальшивыми признаниями. Была объявлена широкая амнистия политическим заключенным, стали исчезать концлагеря, смягчились законы и судебная практика. Угроза сурового наказания, постоянно висевшая над советским человеком, ослабла. Сделались возможными контакты с иностранцами. Шире стали дискуссии, смягчилась политика коммунистической партии в области истории и искусства. К примеру, художник и скульптор Э. Неизвестный, осмелившийся публично полемизировать с Хрущевым, остался жив и невредим, хотя ему всячески мешали работать. Заметно ослабла роль органов государственной безопасности, которые были подчинены теперь партии и не могли действовать ей в ущерб. Исчезло обожествление вождя, и он перестал наводить ужас на своих соратников. Заметно разрядилась атмосфера страха, составлявшая главную особенность сталинизма. Стало заметно, что коммунистический энтузиазм постепенно изнашивается, и его нужно поддерживать особо завлекательными обещаниями. Руководство страны стало уделять больше внимания повышению уровня жизни, производству товаров широкого потребления. Несколько более гибкими, чем раньше, сделались отношения с другими странами социализма. В «холодную» войну между социализмом и капитализмом начали вторгаться элементы «разрядки».

Это были изменения внутри коммунистического режима. Он пытался проводить различные реформы, но так, чтобы они ни в коем случае не затрагивали его основ. Полностью оставалось в силе положе-

{294}

ние о руководящей роли коммунистической партии как в экономике и государственных делах, так и в духовной жизни.

И тем не менее перемены, происходящие с коммунизмом, все более отчетливо говорили о постепенном его ослаблении и отходе от той его ортодоксальной, сталинской формы, в которой он был способен существовать устойчиво. К тому же многие изменения, задуманные коммунистической партией, не удавалось реализовать, несмотря на все ее усилия. Наряду с этим стали все более обнаруживаться явления, плохо, а то и вовсе не совместимые с грандиозными задачами строительства коммунизма и формирования нового человека, владеющего единственно научным марксистско-ленинским мировоззрением и достойного жить в коммунистическом обществе.

Первой поверхностной и, можно сказать, комической приметой некоторого ослабления коммунистической идеологии было неожиданное появление в 50-е гг. так называемых стиляг с их узкими брюками, яркими галстуками и туфлями на высокой подошве. В здоровом коммунистическом обществе нет моды, а есть только намеки на нее, и единообразие, царящее в одежде, напрямую связано с его принципами. «Обнаженность» коммунистического человека предполагает, что люди не должны различаться не только своими мыслями и чувствами, но и своей одеждой. Отказ некоторых представителей молодежи от «идеологически выдержанных штанов» (Зиновьев) был воспринят обществом резко отрицательно. Комсомольцы и общественность ловили стиляг и распарывали им брюки, но уже само появление в стране победившего социализма «доморощенного Бродвея» озадачивало.

Глубинным свидетельством ослабления идеологии коммунизма явилась новая программа коммунистической партии, провозглашавшая, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Это был тот пряник, который должен был заменить сталинский кнут. Обещание наступления коммунистического изобилия уже в ближайшие десятилетия говорило о непонимании коммунистической партией не только процессов, шедших в советской экономике, но и самой сути коммунизма[522].

{295}

Включение в новую, брежневскую конституцию особой статьи о «руководящей и направляющей роли коммунистической партии» также было свидетельством растущей слабости коммунистического режима. Раньше эта партия была необходима как воздух, и точно так же как воздух она была незаметна в делах государства. Теперь же она сделалась одним из элементов государственного механизма. Ее руководящая роль, выполняемая ею все хуже и хуже, могла стать объектом критики. Прямое разложение коммунистического режима и в самом деле началось с требования устранить из конституции статью об особой роли коммунистической партии.

Уже в конце 50-х гг. произошло расслоение стремящихся к переменам людей на тех, кто сотрудничал с режимом, и тех, кто этого делать не собирался. Первых было несравненно больше, позднее они получили название «шестидесятников». Они руководствовались идеей «Больше социализма», но не репрессивного сталинского, а «подлинно ленинского социализма». Последний они представляли себе как «социализм с человеческим лицом»: демократический, обращенный к человеку и его нуждам, заботящийся о его правах и свободах. Писатель А.Я. Сергеев, относившийся к тем, кто разделял идею «неучастия», вспоминает: «И вдруг появляются «шестидесятники», которым подавай хорошего Ленина, добрую, умную советскую власть. Да не может такого быть! Ленин говорил, что расстреливать надо массовидно - мне такого доброго Ленина не надо. «Шестидесятники», полезшие сотрудничать с советской властью, сделали огромный шаг назад по сравнению с тем осознанием природы режима, которое существовало в нашем андерграунде»[523]. Эта оценка «шестидесятников» является неоправданно суровой. Нет сомнения, что они внесли важный вклад в ослабление ортодоксальной коммунистической идеологии и очищение моральной атмосферы советского общества. Во многом наивные и непосредственные, «шестидесятники» подготовили почву для более суровых и последовательных критиков коммунистического режима - инакомыслящих, или диссидентов. Последние сосредоточили свое основное внимание на правах и свободах человека, что было уже прямым вызовом режиму.

Одной из любимых идей «шестидесятников» была идея «внутренней, или тайной, свободы». Такая «свобода в душе» предполагала, с одной стороны, показное согласие с «единственно научной» коммунистической идеологией и со всем тем, что делает комму-

––––––––––––––––––––––

Вера в реальность построения коммунизма стала быстро угасать только в конце 70-х гг. Он предполагает, конечно, энтузиазм масс, но более надежным средством достижения своих целей считает все-таки страх.

{296}

нистический режим, а с другой стороны - беседы на кухне, вполголоса, с надежными друзьями о том, каким варварством он является. Режим осуждался, но одновременно признавалось, что он все-таки намеревается воплотить в жизнь гуманные идеалы коммунизма. К этому добавлялось, что вообще любое государство как раз тем и занимается, что прижимает к ногтю свободолюбивых индивидов. Свое довольство «внутренней свободой» многие «шестидесятники» сохранили на долгие годы, продолжая верить, что никакая иная свобода и не нужна, да и вряд ли возможна. «То, что советская власть продвигала наверх твердолобых, - так это делает любая власть, всегда, - писал совсем недавно Л. Аннинский. - Это опять-таки в природе власти. А мягкотелые от власти сами шарахаются; если же лезут, то обжигаются; от этих требуется только отбивать ритуальные поклоны. Я эти поклоны отбивал исправно, но ведь это требуется при любой власти. Тайной свободы моей это не убивало, а для меня тайная свобода важнее явной»[524]. Однако уже в конце 60-х гг. идея самодостаточной «внутренней свободы» потеряла свою популярность, а с течением времени к тем, кто восторгается такой «свободой», стали относиться даже с известным презрением. У одного из героев романа В. Пелевина «тайная свобода» вызывает уже отвращение: «...Все, что произошло со мной за последние два или три часа - это великолепное отражение вечной, неизменной судьбы русского интеллигента. Тайком писать стихи о красных знаменах, а зарабатывать одами на день ангела начальника полиции, или, наоборот, видеть внутренним взором последний выход Государя, а вслух говорить о развешивании графских бубликов на мозолистых гениталиях пролетариата - всегда, думал я, всегда это будет так. Даже если допустить, что власть в этой страшной стране достанется не какой-нибудь из сражающихся за нее клик, а просто упадет в руки жулья и воров... то и тогда русский интеллигент, как собачий парикмахер, побежит к ним за заказом»[525]. «Внутренняя свобода» в заведомо несвободном обществе оказывается здесь уже чем-то двуличным и пошлым.

Л. Г. Ионин сопоставляет стиляг и шестидесятников и приходит к выводу, что первые оказали большее разрушающее воздействие на коммунистическое общество, чем вторые. «Роль стиляг в отечественной истории недооценена, - пишет Ионии. - Сейчас много говорят и пишут о так называемых шестидесятниках. В основном это были молодые и энергичные комсомольские бюрократы и публицисты, которых хрущевские разоблачения сталинизма заставили задуматься о том, как реформировать советский строй, чтобы он стал несколько более демократичным и гуманным. Шестидесятников считают (и они сами себя считают) основоположниками перестройки, реформ, современных революционных изменений в России. Но на самом деле роль стиляг была важнее. Шестидесятники были конформистами, они хотели улучшить социализм, не забывая при этом о своей комсомольской, а в дальнейшем и партийной карьере. Стиляги же, хотя и не выдвигали политических идей, были лишены иллюзий относительно «социализма с человеческим лицом». Их стиль был вызовом советской серости, а вместе с тем - всей советской жизни и идеологии. Стиляг можно назвать первыми диссидентами... Их стиль - это попытка революции «снизу»... причем попытка не политической революции, а революции стиля. Это, может быть, более важно, поскольку политическая революция может совершиться в одночасье, но жизнь будет оставаться прежней, пока не произойдет стилевой переворот, а это дело долгое и трудное»[526].

И Маркс, и Ленин настаивали на том, что коммунизм неминуемо придет на смену капитализму прежде всего в силу того, что первый способен обеспечить более высокую производительность труда, чем

{297}

второй. Это - одна из основных ошибок классического, марксистско-ленинского учения о коммунизме. Экономика с глубоким разделением труда может функционировать только плюралистическим и децентрализованным образом. Коммунизм по самой своей природе не способен выдержать экономическое состязание с капитализмом. Экономическую суть коммунизма (социализма) выражает не туманный принцип «От каждого - по способностям...», а скорее, сложившаяся в советском обществе пословица «Трудящиеся делают вид, что они работают, а государство делает вид, что оно им платит».

Экономическая слабость коммунизма особенно наглядно проявилась в его неудачных попытках произвести экономические реформы, необходимость которых сделалась очевидной еще в начале 60-х гг. С А.Н. Косыгиным, предложившим довольно сдержанный план реформирования неэффективной экономики, вступил в острую полемику Ю.В. Андропов. Как пишет в своих воспоминаниях последний, по сути дела, председатель КГБ СССР В.Н. Крючков, спор между Косыгиным и Андроповым имел явную политическую подоплеку: «Андропов опасался, что предлагаемые Косыгиным темпы реформирования могут привести не просто к опасным последствиям, но к размыву нашего социально-политического строя»[527]. Реформы, толком еще не начатые, были свернуты. Позднее сам Андропов, добравшийся до самой вершины партийной власти, попытался проводить некие «правильные реформы». Суть их сводилась к решительному укреплению дисциплины и ужесточению наказаний. Людей принуждали отбывать положенное время на работе, прогульщиков отлавливали в банях, кинотеатрах и т.д. Крючков так, точно и просто, подводит итоги деятельности коммунистических реформаторов: «В политике, экономике, практике и теории - повсюду свирепствовал догматизм, ни о каких серьезных реформах не было и речи. Для многих было очевидно, что мы пожираем самих себя. Не могло не вызывать озабоченности и то обстоятельство, что государству становилось все труднее сводить концы с концами»[528]. Коммунистическая политическая система отторгала любую экономическую модернизацию и одновременно выдвигала наверх таких посредственностей, как Брежнев и Черненко.

Коммунизм, ввязавшийся в «холодную» войну и экономическое соревнование с капитализмом, в том числе соревнование по уровню жизни, потерпел очевидное поражение. Для истощения, а потом и крушения коммунистической системы вполне хватило бы уже того, что СССР, в несколько раз уступавший странам НАТО по экономическому потенциалу, добился равенства потенциала оборонного. Одно это тре-

{298}

бовало обобрать свой народ и подорвать весь потенциал развития. Вторжением в Афганистан кремлевские старцы нанесли последний, уже смертельный удар по собственному режиму.

Как пишет Э. Геллнер, к моменту наступления - при Горбачеве - второго этапа либерализации коммунизма были окончательно подорваны два основных его постулата: убеждение в том, что коммунизм способен опередить капитализм в технической области, и убеждение в нравственном превосходстве идеалов коммунизма.

«...Убогая, хотя и относительно мягкая брежневская эпоха подорвала веру в идеалы гораздо сильнее, чем пронизавший все общество тотальный, непредсказуемый и в высшей степени разрушительный сталинский террор, который по крайней мере можно было воспринимать как леденящее душу драматическое предвестие рождения нового общества, пришествия нового человека. Почему-то казалось естественным, что наступление новой эры должно быть освящено таким количеством пролитой крови. Но убожество и разруха не предвещали ничего, кроме, может быть, еще большего упадка. Можно жить посреди всеобщей разрухи, особенно если ответственный за нее режим относительно терпим к тем, кто не возражает и не восстает против него открыто, хотя вряд ли можно усматривать в такой жизни проблески наступающей зари человечества»[529].

«Лет до ста расти нам без старости», - предсказывал когда-то В. Маяковский. Его прорицание оказалось ошибочным. Уже в тридцать лет коммунизм стал обнаруживать определенное недомогание, в шестьдесят с небольшим он был уже при смерти.

Ослабление коммунистического режима было одновременно и ослаблением его политической и духовной основы - коммунистической партии. Она являлась тем железным обручем, который стягивал воедино очень разные по своим истории и культуре союзные республики. Как только власть партии резко ослабла, Советский Союз рассыпался, как рассохшийся деревянный бочонок.

Советский коммунизм умер, как говорят, естественной смертью. Он саморазрушился под грузом тех неразрешимых проблем, которые были порождены им же самим. Мечтать сейчас о его воскрешении - это все равно, что фантазировать об оживлении человека, умершего от неизлечимой болезни и похороненного много лет назад. Если бы даже этот человек вдруг воскрес благодаря какому-то чуду (иначе ему, понятно, не воскреснуть), он в самом скором времени все равно отправился бы в мир иной.

Беглый обзор развития советского коммунизма показывает несостоятельность еще одной иллюзии - стойкого убеждения отдельных людей, будто жизнь в коммунистическом обществе была заметно лучше, чем нынешняя жизнь. Это явно не относится ни к периоду сталинизма, ни к 50-м и 60-м гг. Несколько легче и обеспеченнее стала жизнь только в 70-е гг., и когда с ностальгией вспоминают коммунизм, обычно имеют в виду именно данный короткий период. При этом как-то

{299}

забывается, что в это время коммунизм был уже неизлечимо болен и катился, все ускоряясь, к собственному краху. Со всей наглядностью это обнаружилось уже в 80-е гг.[530]

Нужно иметь короткую память, чтобы хотеть вернуться в то, внешне благополучное, но неустойчивое и обреченное общество, которому осталось существовать считанные годы.

С крушением коммунистического общества в России начало складываться новое общество. Чтобы понять его кардинальное отличие от коммунизма, достаточно вспомнить основные, определяющие черты последнего и сопоставить их с нынешней ситуацией.

В новом российском обществе все типично коммунистические способы устройства социальной жизни постепенно замещаются прямо противоположными. Во многом разрушена централизованная экономика. Проведена либерализация цен - первый шаг к рыночной экономике. Идет приватизация, очень широкая, хотя и неглубокая. Либерализирована внешняя торговля. В целом в экономике идет движение, общее направление которого - от плана к рынку. Исчезла единая для всего общества шкала ценностей: в одном и том же месте, и притом не обязательно в суде, могут собраться люди, одни из которых отстаивают коммунизм, другие - какую-то новую форму социализма, а третьи вообще выступают за капитализм. Нет единственной правящей партии с ее непременным вождем и ее единственно верной и даже «научной» идеологией. Средства коммуникации обрели немыслимую ранее независимость, хотя о подлинной свободе слова говорить рано. Нет тоталь-

{300}

ного контроля, как нет и прямого преследования за убеждения. Исчезает пренебрежительное отношение к той демократии, которую коммунизм неизменно называл «формальной», слово «демократ» постепенно приобретает хвалебный оттенок. Слово «либерализм» скоро не будет сопровождаться непременным эпитетом «гнилой», а справедливость не будет отождествляться с распределением немногого, но за то на всех и поровну.

Перемены очевидны, как очевидно и то, что новое общество, несмотря на все стоящие перед ним трудности, не намерено возвращаться в коммунизм. На последних президентских выборах у кандидата от коммунистической партии были все преимущества и только один недостаток - он являлся коммунистом. И хотя он посещал храмы и уверял, что коммунизм - это всего лишь какая-то расплывчатая общинность, он потерпел болезненное поражение.

Коммунистический реванш более России не грозит. В этой ситуации особую остроту приобретает вопрос: к какому из двух возможных полюсов, коллективизму или индивидуализму тяготеет новое российское общество?

Реформы М.С. Горбачева шли под лозунгом восстановления «подлинного социализма». И сейчас еще «социалистический выбор» завораживает умы многих. При этом забывается, что слово «социализм» чрезвычайно многозначно, и прежде, чем высказываться в пользу социализма, необходимо уточнить, что именно имеется в виду[531].

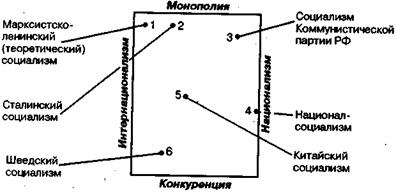

Составим примерный перечень разновидностей социализма, или своего рода «карту социализма». Монополия будет означать самый общий принцип общественного устройства, включающий единственность и неоспоримость глобальной, объединяющей все общество цели, безраздельно господствующую идеологию, единственную правящую партию, единый план экономического развития, концентрацию в одних руках всех средств коммуникации и т.д. Конкуренция будет означать противоположный принцип общественного устройства, предполагающий конкуренцию целей, выдвигаемых отдельными индивидами и их группами, идеологию, складывающуюся стихийно в процессе борьбы различных идейных течений, наличие многих политических партий, борющихся между собой, конкуренцию в экономике, в средствах информации и т.д. «Монополия» и «конкуренция» относятся, таким образом, не только к экономике, но и ко всем иным важным сторонам соци-

{301}

альной жизни. Национализм будет пониматься как приоритет национальных ценностей перед личностными; приоритет (хотя бы в каких-то отношениях) своей национальной культуры перед другими; приоритет государственности перед всеми другими формами социальной организации; приоритет национального прошлого и желаемого национального будущего перед настоящим, рассматриваемым как «вывих» истории; приоритет «народной» жизни и культурной самобытности перед жизненными установками «бездуховной» и «бескорневой» интеллектуальной элиты. И наконец, интернационализм будет пониматься как противоположность национализма. Используя эти четыре координаты, можно дать такую классификацию разнообразных форм социализма.

Марксистско-ленинский социализм является наиболее полно и последовательно разработанной формой теоретического социализма. Однако он никогда не был реализован на практике. Сомнительно, что он вообще может быть воплощен в жизнь в сколько-нибудь полном объеме, поскольку является внутренне непоследовательным. Ближе всего к этой форме социализма стоит сталинский социализм (реальный, устойчивый коммунизм), отличавшийся, особенно в последний период своего существования, определенным национализмом. Социализм нынешней Коммунистической партии Российской Федерации в теоретическом плане чрезвычайно размыт. Понятие коммунизма сближается в нем со старой крестьянской общинностью и даже с некоторыми идеями христианства; вместо общественной собственности на средства производства говорится о некоей, никак не определяемой «многоукладной экономике»; подразумевается монополия одной партии и одной идеологии, но вслух говорится едва ли не о плюрализме партий и идеологи-

{302}

ческих направлений и т.п. Очевиднее всего в этом социализме его тяготение к национализму, представляемому, однако, как патриотизм. Данный социализм достаточно далек от марксистско-ленинской концепции общественного развития, за что его сурово критикуют представители других, более ортодоксальных коммунистических партий. Национал-социализм представляет собой, как уже отмечалось, крайне правую форму социализма, соединяющую социалистические тенденции с крайним, воинствующим национализмом. Гитлер в свое время говорил, что социализм - это не непременное обобществление собственности, а в первую очередь обобществление душ: собственность можно оставить в какой-то мере в частных руках, если сделать собственника управляющим ею от лица социалистического государства.

Очень своеобразен китайский социализм, соединяющий постепенное внедрение либеральных идей в экономике с руководящей ролью коммунистической партии в политике и идеологии. Совсем недавно само существование коммунистического Китая создавало альтернативу для открытого общества и представляло для него угрозу. Но за последние двадцать лет марксизм-ленинизм как система экономических идей был практически полностью дискредитирован. С 1978 г. после знаменитого третьего пленума десятого Центрального комитета китайская компартия принялась за деколлективизацию сельского хозяйства, охватившую 800 млн. китайцев. Роль государства в сельском хозяйстве была сведена к сбору налогов. Чтобы стимулировать труд крестьян, было резко увеличено производство предметов потребления. В результате реформ производство зерна удвоилось в первые пять лет. Одновременно у руководившего реформой Дэн Сяопина появилась хорошая политическая база, позволившая распространить реформу на другие сферы экономики. «Китай никак не назовешь сегодня либеральной демократией, - писал в 1989 г. Ф. Фукуяма. - На рыночные рельсы переведено не более 20 процентов экономики, и, что важнее, страной продолжает заправлять сама себя назначившая коммунистическая партия, не допускающая и тени намека на возможность передачи власти в другие руки. Дэн не дал ни одного из горбачевских обещаний, касающихся демократизации политической системы, не существует и китайского эквивалента гласности. Китайское руководство проявляет гораздо больше осмотрительности в критике Мао и маоизма, чем Горбачев в отношении Брежнева и Сталина, и режим продолжает платить словесную дань марксизму-ленинизму как своему идеологическому фундаменту. Однако каждый, кто знаком с мировоззрением и поведением новой технократической элиты, правящей сегодня в Китае, знает, что марксизм и идеологический диктат уже не имеют никакой политической значимости и что впервые со времени революции буржуазное потребительство обрело в этой стране реальный смысл. Различные спады в ходе реформы, кампании против «духовного загрязнения» и нападки на политические «отклонения» следует рассматривать как тактические уловки, применяемые в процессе осуществления исключительно сложного политического перехода. Уклоняясь от решения вопроса о политической реформе и одновременно переводя экономику на новую основу, Дэн сумел избежать того «подрыва устоев», который сопровождает горбачевскую перестройку. И все же притягательность либеральной идеи остается очень сильной, по мере того как экономическая власть переходит в руки людей, а экономика становится все более открытой для внешнего мира»[532]. Эта характеристика эволюции старейшей в Азии китайской культуры в сторону либеральной демократии остается справедливой и сейчас. В сфере экономических реформ Китай проявляет завидные динамизм, инициативу и открытость. Однако

{303}

демократический процесс идет медленно, и движение за изменение политической системы не обрело еще ни глубины, ни широты.

Отдельного комментария требует так называемый шведский социализм. Многие предлагали его в качестве образца для будущего устройства России. Сомнительно, однако, что эта модель распределительного социализма с частной собственностью способна всерьез воодушевить, тем более что сами шведы все более склоняются к отказу от нее. До начала 70-х гг. Швеция входила в тройку наиболее развитых стран мира. Но избранная ею «социалистическая ориентация», представляющая собой, по сути, всеобщее социальное иждивенчество, погубила ее экономику. В течение многих лет бремя государственных расходов превышало 60% валового внутреннего продукта. Но известно, что чем интенсивнее государственное регулирование, чем значительнее перераспределение национального продукта через государственный бюджет, чем выше размеры государственного потребления, тем ниже темпы экономического роста. Распределительный социализм породил в Швеции тяжелейшую депрессию и поставил страну в группу аутсайдеров среди развитых стран. Те, кто предлагает «шведскую модель», умалчивают об этом обстоятельстве.

Если внимательно присмотреться к различным формам социализма, то может оказаться, что и выбирать особенно будет не из чего. Все формы, тяготеющие к конкуренции, неустойчивы, и если держаться за них достаточно долго, неминуем глубокий экономический спад. Формы, ориентированные на монополию, ведут в конечном счете к деспотизму и тоталитаризму. Кроме того, есть основания полагать, что в условиях современной экономики они неустойчивы[533].

Россия с трудом и с огромными потерями в темпах своего развития ушла от сталинского социализма. Вряд ли какая-то другая, пусть более мягкая форма социализма способна показаться теперь привлекательной. Выбор предстоит осуществлять не между разными формами коллективистического общества, каким является социализм, а между разными формами современного индивидуалистического общества, обычно называемым «капитализмом». Капитализм еще более разнообразен в своих конкретных формах, чем социализм. В России постепенно складывается капиталистическое общество. И оно будет не «лучшим из всех возможных капитализмов», а тем вариантом современного капиталистического общества, который более всего соответствует национальным и историческим особенностям России. Точную форму будущего «российского капитализма» сейчас предсказать невозможно. Хотелось бы надеяться, что он окажется синтезом социальных предустановлений,

{304}

немарксистского социализма и российской культуры. Капитализм, который сейчас формируется в России - вороватый, коррумпированный, социально несправедливый, покрытый родимыми пятнами старого социализма, - пока далек от этого образца.

Новое общество, сложившееся в России, является переходным и потому корпоративным обществом. Государство здесь уже достаточно властно, чтобы отстаивать свободу отдельного человека, но недостаточно могущественно, чтобы противостоять давлению сплоченных групп, объединенных отраслевыми, профессиональными или политическими интересами. Топливно-энергетический комплекс, крупные банки, аграрии, военно-промышленный комплекс и др. ведут, хотя и мирными средствами, непрекращающуюся войну с обществом. Доходы «групп интересов» определяются преимущественно не рынком, а их связями с правительством и ходом политического процесса. Каждая из этих групп выбивает из правительства особые преимущества, и это определяет распределение государственных средств. Сама деятельность правительства, не способного противостоять требованиям хорошо консолидированных групп, имеет закрытый и во многом хаотический характер. Исполнение бюджета, социальные гарантии, обещания избирательных инвестиций, способствующих подъему экономики и т.п., оказываются почти что условностями. Высшие правительственные чиновники о проблемах экономической реформы говорят только общо и туманно, иногда какими-то обрывками фраз. Корпоративное общество - образование крайне нестабильное, неупорядоченное и плохо управляемое. Переход от него к стабильному строю - индивидуалистическому или коллективистическому - в первое время ощущался бы большинством населения как явное благо. Только та мрачная, кровавая память, которую оставил после себя коммунизм, не позволяет ему прийти на смену корпоративному обществу в условиях еще незрелой демократии. В этом обществе нельзя ожидать становления полноценных политических партий: их воздействие на власть не сопоставимо с влиянием на нее «групп интересов». «Общество, в котором все выступают как члены организованных групп с целью понуждать правительство оказывать им поддержку в получении того, что им хочется, саморазрушительно», - писал Ф.А. Хайек[534]. Переход от нестабильной корпоративной системы к устойчивому рыночному порядку - одна из центральных задач нового российского общества.

Уходит в прошлое коммунистическая культура. Россия находится в процессе перехода к новому общественному устройству. Во всех основных своих чертах оно должно оказаться прямой противоположнос-

{305}

тью тому обществу, которое семь с лишним десятилетий упорно и самоотверженно строило коммунизм. Новое общество, черты которого становятся все заметнее, является открытым, или индивидуалистическим. Переход к нему от закрытого, коллективистического коммунистического общества представляет собой подлинную социальную революцию. Этот переход радикален еще и потому, что в России открытое общество никогда раньше не существовало.

Коммунизм - это естественный способ устройства социальной жизни, современная (индустриальная) форма того коллективизма, который является, наряду с индивидуализмом, постоянным фактором человеческой истории. Коммунизм ослабевал и деградировал в течение тридцати с лишним лет. Его уход из жизни не сопровождался насилием, сопоставимым с тем, с каким было связано его становление и существование. И тем не менее расставание с коммунизмом - длительный и болезненный процесс.

Общество, складывающееся в России, еще не обрело ясных и твердых очертаний. Оно носит отчетливо переходный характер. В нем представлены все мыслимые и немыслимые кризисы: экономический, идеологический, политический, военный. Государство является чрезвычайно слабым, оно не способно избавиться от коррупции и теневой экономики, обеспечить безопасность своих граждан. Однако оно не спешит ограничить свою власть, прежде всего в экономике, и отказаться от старых имперских замашек. Становление гражданского общества идет с большим трудом. Нет, в сущности, среднего класса, увеличивается опасный разрыв между самыми богатыми и самыми бедными. Политические партии или эфемерны, или обращены в прошлое. Подвергается сомнению сама дееспособность демократии - одного из ключевых инструментов построения открытого общества, проводимые выборы нередко оказываются выбором между совсем плохим и еще худшим.

И тем не менее процесс становления открытого общества сделался уже необратимым. Сложно сказать, какой из возможных его вариантов реализуется в ближайшем будущем в России, но очевидно, что основное направление ее движения к такому обществу уже определилось.

Ю.Н. Давыдов указывает, ссылаясь на М. Вебера, что возможен вовсе не единственный капитализм, а по крайней мере два существенно различных его типа - торгово-спекулятивный, или, как его еще называют, ростовщически-авантюрный, и другой - промышленный и высокопродуктивный. По мысли Давыдова, в России уже заложены основы капитализма первого, торгово-спекулятивного типа, что определило не лучшую судьбу наших ближайших десятилетий. «...Уже на первом этапе нашего - фактического! - поворота к капиталистической форме хозяйствования оказался официально «снятым» вопрос о двух радикально противоположных типах «хозяйственника», каждый из которых предлагал свою культурно-историческую версию «развития капитализма в России»... Так что уже тогда было из кого выбирать - нужно было лишь признать саму возможность подобного выбора, невзирая на все официальные умолчания, блокировавшие сам вопрос

{306}

о нем, причем еще на дальних подступах к нему. В этом и заключалась одна из «глубинно-психологических», так сказать, ошибок теоретиков и идеологов перестройки, которой...не преминули воспользоваться их политические соперники, «разрешившие» капитализм в России не только де-факто (что уже сделали, по сути, их предшественники), но и де-юре, сумев извлечь из юридического признания свершившегося факта немалый политический и идеологический эффект. Однако хотя во втором случае, когда «кошка» уже во всеуслышание была названа кошкой, и возник уже весьма значительный слой людей, «материально» заинтересованных в том, чтобы осуществлять ельцински-гайдаровски-чубайсовскую «радикальную реформу» как капиталистическую революцию сверху, вопрос о выборе между двумя социальными типами капитализма в России был вообще снят с повестки дня. Ибо радикальных реформаторов, изначально заинтересованных в том, чтобы извлечь из экономической реформы прежде всего и главным образом политический эффект («власть, власть и еще раз власть»), волновало не качество прокламируемого ими капитализма, а количество «капиталистов», лично обязанных им открывшимися возможностями стремительного обогащения, а потому готовых голосовать за них немедленно, «здесь и теперь». Тех, кто «валил» Горбачева и его команду с этих позиций, вопрос о двух качественно различных социокультурных типах капиталиста если и мог обеспокоить, то чисто негативно: сам факт его возникновения в радикал-демократическом сознании был бы симптомом разложения этого сознания»[535].

Для заключений Давыдова имеются достаточно веские основания. Хотелось бы вместе с тем надеяться, что его достаточно пессимистический прогноз о возможности утверждения в России в предстоящие десятилетия промышленного и высокопродуктивного капитализма не оправдается.