Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гаструляция у млекопитающих

|

|

Вместо того чтобы развиваться самостоятельно, большинство млекопитающих разработали замечательную стратегию развития внутри своей матери. Зародыш млекопитающих получает питательные вещества непосредственно от матери, а не пользуется накопленным желтком. Эта эволюция повлекла за собой резкие перемены в материнской анатомии (такие, как расширение нижнего отдела яйцевода, образующее матку), а также развитие у плода органа, способного к усвоению материнской пищи — плаценты.

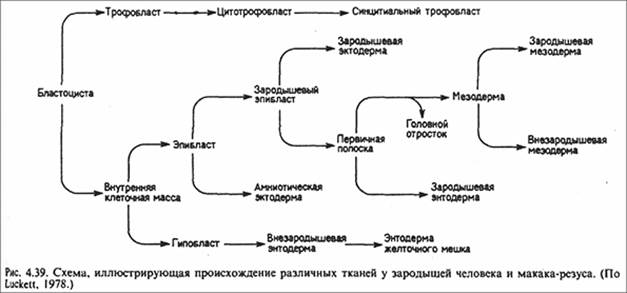

Происхождение различных тканей раннего зародыша млекопитающих суммировано на рис. 4.39. Первое разделение клеток в пределах внутренней клеточной массы заключается в формировании слоя гипобласта. Эти клетки, отделяясь от внутренней клеточной массы, вселяются в полость бластоцисты, где из них образуется энтодерма желточного мешка. Как и у зародышей птиц, у млекопитающих эти клетки не участвуют в построении какой-либо части организма новорожденного. Оставшуюся на поверхности часть внутренней клеточной массы, лежащую над гипобластом, теперь следует считать эпибластом. Эпибласт затем расщепляется посредством мелких трещин, которые в конце концов сливаются, отделяя зародышевый эпибласт от других клеток эпибласта, образующих выстилку амниона. После образования выстилки амнион наполняется секретом, называемым амниотической жидкостью, которая предотвращает высыхание развивающегося зародыша. Эмбриональный эпибласт содержит все клетки, необходимые для образования самого зародыша. В этом отношении он сходен с эпибластом птиц. На заднем крае эмбрионального эпибласта образуется локальное утолщение, в итоге дающее начало первичной полоске, через которую мигрируют клетки-предшественники энтодермы и мезодермы. Как и у зародыша птиц, клетки мигрирующие между слоями гипобласта и эпибласта, покрыты гиалуроновой кислотой.

Происхождение различных тканей раннего зародыша млекопитающих суммировано на рис. 4.39. Первое разделение клеток в пределах внутренней клеточной массы заключается в формировании слоя гипобласта. Эти клетки, отделяясь от внутренней клеточной массы, вселяются в полость бластоцисты, где из них образуется энтодерма желточного мешка. Как и у зародышей птиц, у млекопитающих эти клетки не участвуют в построении какой-либо части организма новорожденного. Оставшуюся на поверхности часть внутренней клеточной массы, лежащую над гипобластом, теперь следует считать эпибластом. Эпибласт затем расщепляется посредством мелких трещин, которые в конце концов сливаются, отделяя зародышевый эпибласт от других клеток эпибласта, образующих выстилку амниона. После образования выстилки амнион наполняется секретом, называемым амниотической жидкостью, которая предотвращает высыхание развивающегося зародыша. Эмбриональный эпибласт содержит все клетки, необходимые для образования самого зародыша. В этом отношении он сходен с эпибластом птиц. На заднем крае эмбрионального эпибласта образуется локальное утолщение, в итоге дающее начало первичной полоске, через которую мигрируют клетки-предшественники энтодермы и мезодермы. Как и у зародыша птиц, клетки мигрирующие между слоями гипобласта и эпибласта, покрыты гиалуроновой кислотой.

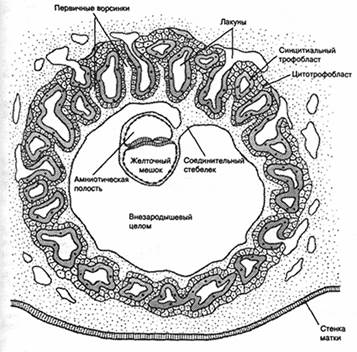

В то время как в зародышевом эпибласте наблюдаются движения клеток, напоминающие движения клеток при гаструляции у рептилий и птиц, из клеток трофобласта образуются органы, характерные только для млекопитающих и обеспечивающие выживание плода в матке. Часть клеток трофобласта - нормально делящиеся клетки — составляет слой, называемый цитотрофобластом, другая часть образует популяцию, в которой деления ядер не сопровождаются цитокинезом в результате чего формируется синцитиальный трофобласт. На его поверхности образуются многочисленные ворсминки. Они внедряются в слизистую оболочку матки, закрепляя в ней зародыша. Матка в свою очередь посылает в эту область кровеносные сосуды, где они затем контактируют с синцитиальным трофобластом. Вскоре после этого мезодермальная ткань простирается кнаружи от гаструлируюшего зародыша. К этому времени на поверхности трофобласта развиваются многочисленные выросты (ворсинки). Было показано, что мезодермальная ткань мигрирует через первичную полоску, но становится внезародышевой, а не зародышевой мезодермой и входит в ворсинки трофобласта. Из внезародышевой мезодермы формируются кровеносные сосуды, несущие питательные вещества от матери к зародышу. Узкий соединительный стебелек из внезародышевой мезодермы соединяет зародыш с трофобластом, а затем формирует сосуды пупочного канатика. Полностью развитый орган, состоящий из ткани трофобласта и содержащий внезародышевые кровеносные сосуды (мезодермального происхождения), называется хорионом; сливаясь со стенкой матки, хорион образует плаценту.

На рисунке слева показана связь между зародышевыми и внезародышевыми структурами у трехнедельного плода человека. Видно, что плод заключен в амнион и, кроме того, защищен еще хорионом. Можно легко различить кровеносные сосуды, входящие в хорион и выходящие из него, а также ворсинки, простирающиеся от наружной поверхности хориона. Эти ворсинки содержат кровеносные сосуды и увеличивают площадь хориона, доступную для материнской крови.

На рисунке слева показана связь между зародышевыми и внезародышевыми структурами у трехнедельного плода человека. Видно, что плод заключен в амнион и, кроме того, защищен еще хорионом. Можно легко различить кровеносные сосуды, входящие в хорион и выходящие из него, а также ворсинки, простирающиеся от наружной поверхности хориона. Эти ворсинки содержат кровеносные сосуды и увеличивают площадь хориона, доступную для материнской крови.

Для высших млекопитающих характерно более или менее плотное прикрепление зародыша к стенкам матки, наступающее через несколько дней после начала развития (у мыши на 6-е, у человека на 7-е сутки), когда зародыш находится на стадии бластоцисты. В основе процесса прикрепления, называемого имплантацией, лежит погружение ворсинок хориона в стенку матки. В результате образуется особый орган — плацента, имеющая зародышевую часть (ворсинки хориона) и материнскую часть (более или менее измененная стенка матки).

В зависимости от расположения ворсинок на хорионе и крипт на слизистой оболочке матки у млекопитающих различают несколько типов строения плацент. Например, у ряда копытных (коровы), лемуров и китообразных встречается полуплацента, в которой ворсинки хориона погружаются в складки слизистой оболочки матки, как пальцы в перчатку. Такая плацента называется неотпадающей, т.к. при родах ворсинки хориона выходят из углублений слизистой оболочки матки, не повреждая ее, без кровотечения. Наиболее тесная связь сосудов плода и матери осуществляется в гемохориальной плаценте приматов и некоторых других отрядов животных. Здесь ворсинки хориона прободают эндотелий кровеносных сосудов слизистого слоя матки и непосредственно соприкасаются с материнской кровью. Таким образом, кровь матери и плода разделена между собой лишь тонкой наружной оболочкой ворсинок хориона и стенками капиллярных сосудов зародыша. Установлено, что клетки ворсинок хориона активно заглатывают путем пиноцитоза целые капельки крови матери. Отторжение плаценты у всех хищных, грызунов, летучих мышей и приматов при родах сопровождается отпадением части слизистой оболочки матки и кровотечением, поэтому ее называют отпадающей (децидуальной).

Таким образом, хотя кровеносные сосуды плода и матери нигде не сливаются, растворенные в крови вещества могут диффундировать через ворсинки. Этим способом мать снабжает плод питательными веществами и кислородом, а плод отправляет в кровеносную систему матери конечные продукты обмена (главным образом диоксид углерода и мочевину).