Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тушение лесных пожаров водой

|

|

Известно, что вода является весьма эффективным средством борьбы с огнем. При испарении она поглощает большое количество тепла, и зона горения охлаждается. Образующееся при этом большое количество пара несколько снижает содержание кислорода в воздухе, что также способствует прекращению горения.

Из-за плохой теплопроводности воды огнетушащее действие | оказывает лишь поверхность ее капель. Именно поэтому, попав на раскаленную плиту, вода шариками катается по ней, испаряясь не сразу, а постепенно. Следовательно, чем сильнее распыляется вода при тушении поверхности лесных горючих материалов, тем с большим эффектом она расходуется. Однако из-за большого поверхностного натяжения вода плохо проникает внутрь растительных волокон. Отсюда вытекает важный практический вывод: при тушении водой беглых низовых пожаров, где горение сосредоточено на поверхности горючих материалов, целесообразней действовать как можно более распыленной струей; при тушении подстилки, валежника, пней, торфа — сильной сосредоточенной струей, которая разрушает структуру горящих материалов, рассеивает, перемешивает их с грунтом, сметает на выгоревшую площадь.

Попадая в зону горения и смачивая покров, подлесок, подрост, вода сразу ослабляет пожар, что значительно облегчает его дальнейшее тушение. При тушении водой сильных пожаров сначала издали сильной струей сбивают пламя, а затем подходят вплотную к кромке и тщательно тушат ее метр за метром. Если воды мало, то окончательно потушить кромку можно и другими способами, поскольку значительно улучшаются условия для работы около нее. Именно эту цель преследуют, например, выливая воду на кромку пожара с самолета или вертолета.

Использование воды на тушении лесных пожаров в зависимости от условий и возможностей бывает очень разнообразным. Водой тушат лесные пожары при помощи ранцевых опрыскивателей, легких переносных и мощных прицепных мотопомп и ав-тоиасосов. Для тушения крупных очагов подземных пожаров используют мощные насосные станции с многокилометровыми водоводами, а начинающийся очаг заливают водой из ведра.

При помощи ручной аппаратуры можно тушить водой кромку слабых и средней силы низовых пожаров. Использование ранцевых опрыскивателей наиболее удобно при борьбе с беглыми весенними пожарами, когда в лесу много воды. Для тушения 100 м кромки такого пожара затрачивается менее 10 чел.-мин с расходом 20 л воды. Необходимо помнить, что, если вода для опрыскивателей берется не из цистерн, а прямо в лесу, - заливать ее необходимо только через сетчатый фильтр, иначе вместо тушения пожара придется без конца разбирать и прочищать спрыск.

|

|

Применение опрыскивателей оправдывает себя, если источник воды расположен недалеко от пожара, а также в горных условиях, где, кроме воды, иногда ничем нельзя потушить огонь в расщелинах между камней.

Применение опрыскивателей оправдывает себя, если источник воды расположен недалеко от пожара, а также в горных условиях, где, кроме воды, иногда ничем нельзя потушить огонь в расщелинах между камней.

Автомобильные насосы и мощные мотопомпы используют главным образом при наличии естественных водоемов. Воду, доставленную в цистернах и других емкостях, следует расходовать экономно, при помощи ранцевых опрыскивателей и малогабаритных мотопомп.

При работе с насосами и помпами надо прежде всего позаботиться об удобном месте для забора воды из водоисточника. Все насосы комплектуют для забора воды специальными всасывающими рукавами, изготовленными из резины и прорезиненной ткани, между слоями которых пропущена стальная спиральная пружина. Чтобы насос не засорялся, к концу рукава присоединяется всасывающая сетка. Заборные рукава имеют длину 4 м. В комплекте обычно два рукава. Значит и площадка для установки мотопомпы или автомобиля с насосом должна выбираться ровная, с достаточно плотным грунтом, на соответствующем расстоянии. В местах с илистым дном водоза-борник нельзя класть на дно. В заросших и захламленных водоисточниках дно в месте забора воды пожарным насосом надо очистить, углубить до 0, 5 м и покрыть камнями или поместить водозаборник в корзину, плетенную из прутьев.

Очень большое значение имеет высота, на которой установлен насос над уровнем воды' в водоисточнике. Паспортная высота всасывания для автонасосов составляет 7 м, а для мотопомп 4—6 м. Для обеспечения забора воды с такой высоты необходимы полная герметичность заборной линии и безупречная работа механизма всасывания, чего, конечно, практически добиться трудно. Поэтому надо стремиться, чтобы насос был расположен как можно ниже. Во всяком случае, мотопомпу надо устанавливать с превышением не более 2—3 м. В лесных условиях такое расстояние от насоса до водоисточника и высоту всасывания можно обеспечить далеко не всегда.

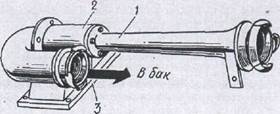

При наличии пожарной автоцистерны можно использовать специальное приспособление — гидроэлеватор, работающий по принципу струйного насоса-эжектора (рис. 12).

Вода, поступающая под давлением, при выходе из сопла с большой скоростью создает в вакуумной камере разрежение, которое обеспечивает подсасывание йоды через сетку. Стандартный гидроэлеватор Г-СОО позволяет забирать воду с расстояния до 100 м при высоте до 19 м и подавать ее в бак автоцистерны. При давлении в напорной линии 0, 6 МПа производительность этого элеватора составляет 600 л/мни. Его масса 7 кг.

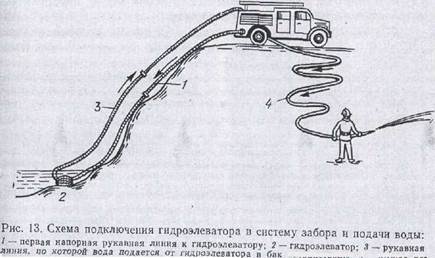

Устройство насоса автоцистерны позволяет при необходимости одновременно с забором воды при помощи гидроэлеватора подавать ее из бака на огонь (рис. 13). Гидроэлеватор можно использовать и с мотопомпами. Однако тогда надо иметь

Рис. 12. Гидроэлеватор Г-600:

1 — сопло; 2 — вакуум-камера; И — всасывающая сетка

порная рукавная линия для подачи воды к пожару

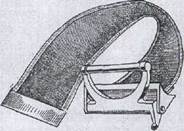

Рис. 14. Зажим для ремонта пожарных выкидных рукавов

От насоса

автоцистерны; 4 — вторая на

1ЯП

емкость и две мотопомпы: одну—для забора воды гидроэлеватором, а другую — для подачи ее на пожар. Для забора воды гидроэлеватором может использоваться только мощная мотопомпа.

У каждого насоса есть комплект пожарных стволов. Промышленность выпускает стволы со спрысками диаметром 13, 16, 19, 22 и 25 мм. При данном режиме работы двигателя насоса количество подаваемой им воды и давление в струе взаимосвязаны. Чем больше расход воды, тем меньше давление. При меньшем спрыске ствола расход воды будет меньше, а длина водяной струи, выходящей из ствола, больше.

При тушении низовых лесных пожаров более всего подходят спрыски диаметром 13—16 мм. Для получения струи общей длиной около 15 м давление на выходе струи из спрыска 13 мм должно составлять около 200 кПа. При этом расход воды будет 150—160 л/мин, или 2, 6 л/с.

Выкидные (напорные) пожарные рукава выпускают диаметром 51 и 66 мм. Наиболее распространены льняные рукава. Чем больше диаметр рукава, тем меньше в нем сопротивление проходу воды, но зато больше масса рукава. Поэтому рукава диаметром 66 мм используют главным образом для прокладки магистральных рукавных линий. На конце такого рукава можно поставить рукавное разветвление и подключить два рукава диа* метром 51 мм.

Рукава имеют длину 20 м. На их концах монтируют специальные быстросмыкающиеся головки. Такие же головки сделаны на пожарных стволах, гидроэлеваторах, рукавных разветвлениях и т, п. У специальных вставок-переходников один конец имеет головку для рукава диаметром 66 мм, а другой —диаметром 51 мм. Для починки рукавов, лопнувших во время тушения пожара, применяют слецнальные зажимы (рис. 14).

Прежде чем решить вопрос об использовании водяных насосов на тушении лесного пожара, необходимо сделать хотя бы приблизительный подсчет: возможна ли подача воды к месту пожара? Для этого надо знать, превышение уровня расположения пожара над уровнем установки насоса и расстояние между ними. Давление, создаваемое в насосе, расходуется на подъем воды (1 м вод. ст., или 0, 01 МПа, на каждый метр подъема), на преодоление трения воды о стенки выкидных пожарных рукавов и на создание водяной струи, выходящей из пожарного ствола.

Для расчета дальности L подачи воды Н. П. Курбатский предложил пользоваться следующей формулой:

м,

АС?

где Я—наибольшее давление, развиваемое насосом, кПа; hi — превышение пожарного ствола над насосом, м; hi— -давление, необходимое для создания

струи у места пожара, кПа; А — коэффициент удельного сопротивления, составляющий 0, 012 для льняных рукавов диаметром 51 мм и 0, 00385 — для рукавов диаметром 66 мм; Q — расход воды, л/с.

Если подставить в эту формулу названные выше минимальные значения Лг=200 кПа н Q=2, 6 л/с, а также коэффициенты сопротивления рукавов, то ее можно существенно упростить. Для рукавов диаметром 51 мм

| м. |

. _ (//-20)-

0, 081

0, 081

Для рукавов диаметром 66 мм

0, 026

Применяя эти формулы, можно получить данные, приведенные в табл. 14.

Н. Предельное расстояние, м, на которое можно подать воду по одной линии из льняных пожарных рукавов при диаметре, спрыска пожарного ствола 13 мм и давлении на спрыске 200 кПа

| Давление, | развиваемое насосом, кПа | |||||||

| Превышение | 80( | |||||||

| спрыска над насосом, | Диаметр | пожарных рукавов, м | ||||||

| — | — | |||||||

| — | ||||||||

| — | — | — | — | |||||

| — | — | — | ||||||

| —■ | — | — | — | — | — |

Приведенный расчет сделан при условии, что мы получим достаточно сильную струю из пожарного ствола, на что расходуется 200 кПа. При подаче воды в емкость, установленную в конце рукавной линии, куда вода будет свободно выливаться, нужно добавить эти 20 м. Имея фактическое превышение, например 30 м, следует пользоваться данными для превышения 10 м и т. п. Практически дальность подачи воды будет меньше, чем получается по таблице, особенно при больших расстояниях. Это объясняется тем, что в рукавной линии обычно бывают потери воды, сама линия отнюдь не прямолинейна, но увеличивает ее сопротивление, к тому же двигатель насоса постепенно изнашивается и не может развить заданной мощности. Обычно расстояние подачи не превышает 1 км.

При необходимости подать воду с большим превышением местности применяют метод перекачки. Одним насосом качают

воду из водоисточника в емкость, установленную на максимально возможном превышении, а вторым — из этой емкости на рукавную линию, идущую к пожару.

Давление воды неодинаково в различных частях рукавной линии. Больше всего оно в первом рукаве, подключенном к насосу, а по мере удаления от него уменьшается. Поэтому около насоса надо ставить самые прочные рукава.

Промышленность выпускает рукава трех групп:

облегченные, диаметром 51 мм, выдерживающие рабочий напор до 0, 5 МПа;

нормальные, диаметром 51 и 66 мм, выдерживающие напор до 1, 2 МПа;

усиленные, диаметром 51 и 66 мм, выдерживающие напор до 1, 5 МПа.

Рукава этих групп различаются по просновкам — продольным полоскам. Облегченные выпускают без просновок, нормальные — с одной, усиленные — с двумя. По мере эксплуатации рукава теряют прочность. После каждых 3 лет эксплуатации н 50 ч пребывания под напором допустимое давление понижается для облегченных рукавов на 10, нормальных — на 25 и усиленных— на 0, 3 МПа. Поэтому каждый рукав должен иметь инвентарный номер и его работу необходимо учитывать.

Льняные пожарные рукава требуют бережного отношения а правильного хранения, иначе они преждевременно выходят из строя и начинают рваться в линии, что во время тушения пожара может быть чревато серьезными неприятностями.

Каждое хозяйство должно иметь вешало — перекладину, укрепленную в 10, 5 м от земли, для сушки и мытья рукавов (рис. 15). После работы рукава перекидывают через вешало при помощи веревочного кольца с петлей так, чтобы концы их свисали, не доставая земли, и из них вытекала вся вода. Рукава обмывают струей воды из пожарного ствола, высушивают и хранят в скатках вертикально положенными на стеллажах или в ячейках. Помещение для хранения должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Недопустимо сушить рукава, развешивая их на заборах. При этом в них застаивается вода, образуются подпрелости.

Имеются и специальные рукавомоечные машины, но их применение оправдано лишь необходимостью частой мойки большого числа рукавов.

В пожароопасные периоды рукава, предназначенные для прокладки магистральных линий, целесообразно соединять по 5 шт. и укладывать «гармошкой» в корзину с заплечными ремнями — это позволяет заметно ускорить их прокладку. Один рукав диаметром 51 мм с головками весит в сухом виде 6, 4 кг, а диаметром 66 мм—9, 6 кг, мокрые рукава значительно тяжелее.

В настоящее время ведутся работы по созданию рукавов из синтетических материалов, которые были бы удобнее в деле, легче и имели бы незначительное удельное сопротивление.

|

|

| ' — веревочное кольцо для подъема рукавов; 2 —поднимаемый рукав; 3 — рукав, повешен- ный для сушки; 4 — аварийная лестница |

Организация тушения лесных пожаров при помощи водяных насосов существенно отличается от той, которая применяется при тушении зданий, складов лесоматериалов и т. п. Количество горючих материалов на единице площади в лесу гораздо меньше. По данным Н. П. Курбатского (1962), для поглощения тепла, выделяемого 1 м кромки пожара в сосняке багульниковом, при очень сухом напочвенном покрове и скорости ветра 3, 5 м/с необходимо 0, 85 л/с, а при тех же условиях в сосняке лишайниковом — 0, 63 л/с. Конечно, для тушения пожара потребуется фактически больше воды, так как значительная часть ее попадает на уже потушенные или не-, загоревшиеся участки. Скорость подачи воды переносной мотопомпой МП-800 более 10 л/с, автонасосом — 20—40 л/с. Отсюда ясно, что ствольщик при низовом пожаре,, быстро потушив кромку около себя, будет постоянно перемещаться, причем на довольно большие расстояния. Лишь при тушении пожаров на сильно захламленных вырубках и подземных приходится довольно длительное время 2 работать, стоя почти на одном месте и маневрируя только струей воды. Таскать же наполненные водой Рис. 15. Вешало для сушки пожарных пожарные рукава очень рукавов:

ТЯЖеЛО Даже ПО аСфаЛЬТу ИЛИ ПО ПОЛу В ЗДаНИЯХ.

В лесу же это вообще невозможно, так как неизбежны повреждения рукавов.

Для работы с насосными агрегатами необходимо создавать специальные команды и систематическими тренировками отрабатывать взаимодействие членов команды при тушении лесных пожаров.

Без этого нельзя добиться успеха. Нормальный состав команды 6 человек: моторист мотопомпы или шофер пожарной автоцистерны, рабочий на рукавном разветвлении и два ствольщика с помощниками. Этого состава достаточно при длине рукавной линии до 500—600 м.

Порядок работы рекомендуется следующий. Начинают с разведки пожара и местности, выбора места для установки мотопомпы или автонасоса. Затем моторист или шофер с одним из рабочих устанавливают насосный агрегат и подготавливают

|

| Кромка пожара |

| 10м Юм |

| Кромка пожара |

| 1-й позиция 8д |

| Кромка пожара |

| кромка пожара |

| -я позиция стдолыцикав |

| 2-я позиция стволыцикаЗ |

| Кромка пожара |

| Кромка пожара |

| 3-я позиция ствольщиков |

| 3-я позиция стдольшкоО |

его к работе. В это время остальные члены команды прокладывают от насоса к пожару магистральную рукавную линию, избегая по возможности крутых подъемов и спусков. На косогорах рукава закрепляют, вбивая, около них колья, иначе при заполнении водой рукава сползают и повреждаются. Если есть возможность, хорошо прокладывать магистраль с автомашины, даже при необходимости некоторого удлинения.

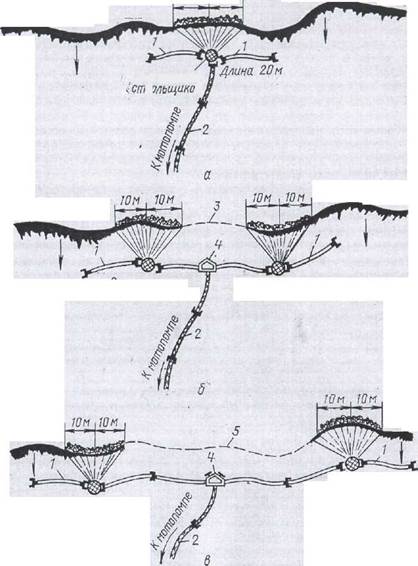

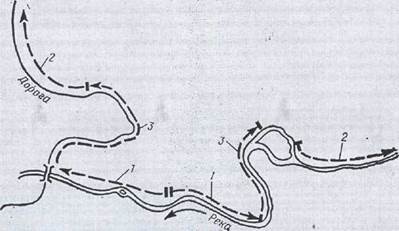

Когда магистральная рукавная линия от мотопомпы будет проложена до пожара, на конце ее присоединяют пожарный ствол, и ствольщик тушит кромку пожара справа и слева от себя в пределах досягаемости струи (рис. 16, а). Затем вместо ствола на конце магистральной линии устанавливают рукавное разветвление (обязательно с кранами), к которому присоединяют рукава рабочей линии, и ствольщики в пределах досягаемости струи тушат кромку пожара (рис. 16, 6), передвигаясь при необходимости в стороны или назад до 5—б м. В это время помощники ствольщиков раскладывают вдоль кромки очередной рукав и на его конец устанавливают запасной ствол. Закончив тушить доступный участок кромки, ствольщик подает сигнал на рукавное разветвление, и подача воды в линию перекрывается. Затем он снимает ствол, подключает вместо него подготовленный очередной рукав и дает команду открыть воду. Подойдя к своему помощнику, ствольщик передает ему снятый ствол и тушит новый участок кромки (рис. 16, в). Помощник подносит и раскладывает новый рукав, вставляет в него ствол и т. д.

Нетрудно заметить, что таким путем можно погасить всю кромку пожара, даже если дальность струи всего 10 м. Практически она примерно вдвое больше. При такой организации работы можно достигнуть средней скорости тушения кромки пожара 10 м/мин (Курбатский, 1962):.

Обязательное условие успешной работы насоса — обеспечение непрерывного расхода воды. Это особенно важно при шестеренчатых насосах, когда перекрытие воды неизбежно ведет к разрыву рукавной линии, Поэтому рабочий на рукавном разветвлении при двух линиях перекрывает их только поочередно. Если рабочая линия одна, то прежде чем перекрыть доступ воды в нее, он открывает кран свободного патрубка рукавного разветвления.

В зависимости от условий можно либо сразу добиваться полного тушения всех очагов огня с данной позиции, либо сначала только остановить пожар, быстро пройдя всю кромку и сбив пламя, а потом, возвращаясь, тщательно дотушить его. Последний вариант применяется при быстром распространении пожара.

При дотушивании, если очагов немного, их заливают водой из ведер или опрыскивателей, наполненных водой из рукавной линии. В противном случае рукавную линию надо разобрать и снова проложить с постепенным наращиванием в глубь пожара. На сплошную обработку 1 га пожара при помощи одной струи воды требуется от 2 до 5 Ч работы.

Рис. 16. Схема наращивания рукавных линий при тушении лесного пожара с помощью водяного насоса:

/ — очередной рукав; 2 — магистральная рукавная линия; 3 ~ участок, потушенный с пор. вой позиции; 4 — рукавное разветвление; 5 — участок, потушенный с первой и второй позиций

§ 4. Применение химических средств при тушении лесных пожаров

Химические вещества используются при тушении лесных пожаров преимущественно для улучшения смачивающей способности воды, а также для усиления ее огнегасящих свойств.

Усиление огнегасящих свойств растворов огнетушащих химикатов по сравнению с водой происходит в основном за счет того, что для их испарения нужно больше тепла, чем для испарения воды, и следовательно, их охлаждающее действие сильнее. Кроме того, растворами неорганических солей можно создавать заградительные полосы —чистая вода быстро испаряется, а растворенные в ней соли не только остаются сами, но и удерживают часть воды (Амосов, 1963).

Получение высокоэффективных и удобных в применении огнетушащих веществ позволило бы кардинальным образом решить проблему тушения лесных пожаров. В этом направлении проведены большие и разносторонние исследования. В СССР они были начаты А. М. Симским (1934), предложившим использовать водные растворы хлористого кальция, а в дальнейшем — хлористого магния и сульфата аммония.

Из-за большой величины поверхностного натяжения вода плохо проникает в мельчайшие поры лесных горючих материалов. Чтобы вода равномерно растекалась по поверхности сухого растительного материала, быстрее пропитывала его и проникала в горящие слои торфа или подстилки, к ней добавляют небольшое количество поверхностно-активных веществ (смачивателей).

Из огнетушащих химикатов, которые могут быть использованы на тушении лесных пожаров, известны фосфорная кислота, хлористый кальций, хлористый магний, сульфат аммония, аммофос и некоторые другие.

Фосфорная кислота Н3РО4 — прозрачная маслянистая жидкость желтого или бурого цвета. Применяется в водных растворах концентрацией J5—25 %, т. е. 15—25 кг химиката на 100 л раствора. Приготовляя раствор, кислоту льют в воду, а не наоборот.

По сравнению с другими химикатами фосфорная кислота более эффективна при тушении лесных пожаров, но применение ее ограничивается высокой стоимостью и дефицитностью.

Хлористый кальций СаСЬ — монолит, обычно поставляемый в плавленом виде в железных барабанах, массой 160—180 кг. Основного вещества, т. е. хлористого кальция, в монолите около 66 %> что нужно учитывать, приготовляя раствор. Реже поставляют обезвоженный хлористый кальций — белый порошок, очень гигроскопичный, с содержанием 90 % основного вещества.

Хлористый магний MgCfe — монолит темного цвета, поставляемый в железных барабанах, массой 300 кг. В нем содержится 45 % основного вещества, остальное — кристаллизационная вода.

Сульфат аммония (NH^gSC^—белый или серо-зеленый порошок, используемый для удобрения. Поставляется в бумажных мешках. Белый порошок содержит 99 %, а серо-зеленый — 90—95 % сульфата аммония.

Аммофос — смесь аммопийфосфата (NH^HoPO-i) и днаммоннйфос-фата (NH4)2HPO3). Как и сульфат аммония, является техническим продуктом для удобрения. Представляет собой серое порошкообразное вещество, содержащее около 20 % нерастворимых примесей.

Перечисленные химикаты используют в виде 20 %-ных водных растворов. Приготовляя растворы, учитывают только содержание основного вещества. Расчет производят по формуле:

Объем раствора, л =

Масса химиката, кг, количество основного вещества, % Заданная концентрация раствора, %

Например, имеется монолит хлористого магния массой 310 кг с содержанием 45 % основного вещества. Какое количество 20 %-ного раствора получится из этого монолита?

1. 310X45=13950 л. 2. 13950: 20 = 697, 5^700 л.

Монолиты удобнее использовать полностью, не разбивая на части. Для этого монолит, освобожденный из железного барабана, закатывают в чан, опрокинутый набок. Предварительно для каждого чана изготовляют мерную рейку, показывающую объем, занимаемый жидкостью, через каждые 50 или 100 л. Поставленный на место чан с химикатом заливают водой до определенной отметки мерной рейки.

Поскольку монолит растворяется медленно, раствор из него надо готовить не менее чем за сутки до употребления и несколько раз перемешивать. Порошкообразный хлористый кальций при растворении сильно нагревает воду. Поэтому его надо растворять, засыпая в воду небольшими порциями. Химикаты с большим количеством примесей (например, аммофос) надо растворять в мешковине. Растворенному химикату дают хорошо отстояться, после чего осторожно, не взбалтывая, сливают раствор, предварительно удалив сор и пену, всплывшие на поверхность. Приготовленные растворы можно хранить длительное время, при этом их огнегасящие свойства не изменяются.

Эффективность химикатов определяют как отношение расхода воды к раствору химиката на тушение при одинаковых условиях и с равным результатом. Для описанных выше химикатов коэффициент эффективности составляет от 1, 2 до 1, 5, т. е. 1 л химиката заменяет 1, 2—1, 5 л воды. С увеличением высоты пламени эффективность растворов возрастает, но не более чем вдвое. При низком пламени (0, 2 м) эффективность почти такая же, как у воды (Нестеров, 1945; Красавина, 1965).

Вследствие относительно низкой эффективности и необходимости доставлять химикаты' к пожару на значительные

почвах— в виде зарядов, заложенных в специально подготовленные скважины (шпуры); накладной, когда слой горючих материалов относительно невелик, —в виде накладных зарядов, т. е. зарядов, уложенных на поверхности земли.

Шпуры делают глубиной 40—70 см на расстоянии 2—5 м один от другого, в зависимости от почвенно-грунтовых условий: чём тяжелее почва, тем чаще их располагают. Шпуры устраивают лопатами, согнутыми в виде совка, ломами и пешнями или специальными мотобурами. В каждый шпур закладывают два или три патрона аммонита массой 200 г каждый. Расстояние между шпурами и вес зарядов руководитель взрывных работ подбирает с таким расчетом, чтобы после взрыва воронки соприкасались краями и была получена сплошная полоса, требующая лишь незначительной правки вручную.

Взрывчатые материалы (ВМ) состоят из взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ). При борьбе с лесными пожарами в качестве взрывчатого вещества используется аммонит. Попытки использовать взрывчатку более сильного действия пока к успеху не привели, так как при ее взрывании раскаленные газы зажигают подрост и напочвенный покров, т. е. создаются новые очаги пожаров.

Аммонит обычно используют в патронированном виде. Патроны представляют собой цилиндры диаметром 36 мм, длиной 20 см; они содержат 200 г аммонита; оболочка патрона сделана Из плотной парафинированной бумаги. Аммонит относительно безопасен в обращении — не взрывается от ударов и сотрясений, если поджечь, спокойно горит. Взрывается аммонит от детонации при взрыве в непосредственной близости от него. Для этого и служат средства взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, огнепроводный и детонирующий шнуры.

КапсЮль-детонатор — небольшой металлический патрон, в котором находится немного вещества, взрывающегося при нагревании. Для подрыва капсюля-детонатора используют огнепроводный шнур. Внутри оплетки этого шнура находится смесь горючих веществ, которая горит без пламени со строго определенной скоростью -=- 1 см/с, причем продолжает гореть даже под водой. Отрезок огнепроводного шнура длиной не менее 60 см вставляется одним концом в дульце капсюля-детонатора, которое осторожно обжимается для закрепления шнура. Шнур, соединенный с капсюлем-детонатором, называют зажигательной трубкой.

В патроне аммонита делают прокол и в него вставляют кап

сюль-детонатор зажигательной трубки. Теперь это патрон-бое*

вик, подготовленный к взрыву. Его осторожно опускают в шпур

и засыпают землей, которую уплотняют забойником. Конец ог

непроводного шнура должен выступать из земли не менее чем

на 15 см. Возле него ставят белый флаЖок или его кладут на

Лист бумаги, чтобы можно было сразу различить при зажига

нии. -

■)

Более безопасно применение для взрыва зарядов детонирующего шнура или электровзрывания. Электродетонаторы взрываются при пропускании через них тока высокого напряжения. Они гораздо менее чувствительны, чем капсюли-детонаторы, и потому значительно безопаснее. Их также закладывают в патрон аммонита и присоединяют к проводу. Все заряды образуют одну цепь последовательно соединенных элементов, что исключает отказы: или все заряды взорвутся, или ни один {при разрыве цепи). Концы цепи выводят на электрогенератор — подрывную машинку, которую включает руководитель работ.

Детонирующий шнур заполнен взрывчаткой и в отличие от огнепроводного шнура взрывается одновременно на всем протяжении. Патроны аммонита обвязывают этим шнуром и соединяют таким образом в одну цепь. К концу этой цепи привязывают один капсюль-детонатор с отрезком огнепроводного шнура, который и подрывает все заряды сразу.

Эти способы хороши еще и тем, что пользуясь ими, можно подрывать одновременно большие серии — до 60 зарядов. Однако у них есть, свои недостатки. Длинный тонкий (звонковый) провод очень неудобен при работе в лесу, а обрыв вообще найти невозможно. Детонирующий шнур, кроме того, дорог, а требуется его немало. Прокладка полос шпуровым способом довольно трудоемка: группа из 4 взрывников за час напряженной работы может проложить 200—300 м полосы. Поэтому его нецелесообразно применять, если есть возможность использовать механизмы.

Работа по прокладке минерализованной полосы описанным способом состоит из нескольких стадий: разведки местности и выбора трассы минерализованной полосы; разметки шпуров на трассе; устройства шпуров и подноски к ним аммонита (эту операцию разрешается выполнять подсобным рабочим); зарядки скважин; взрывания патронов. Последние две операции могут выполнять только специалисты-взрывники.

Трассу полосы выбирают по возможности в менее захламленных местах, с более редкой растительностью и меньшей полнотой древостоев. В зависимости от скорости продвижения кромки пожара и времени, необходимого для прокладки заградительной полосы, трасса ее должна отстоять от кромки огня на расстоянии, при котором полностью обеспечивается безопасность проведения взрывных работ. При всех условиях это расстояние должно быть не менее 100 м при тушении низовых пожаров и 10 м — подземных (торфяных). Если на трассе намеченной полосы все же оказались крупные валежины, их перебивают, подкладывая под них по несколько патронов взрывчатки. Институт леса и древесины Сибирского отделения АН СССР разработал способ прокладки минерализованных полос при помощи накладных шнуровых зарядов взрывчатки. Патроны аммонита помещают в трубку из полиэтиленовой1 пленки и остав-

1KQ

ляют отрезки шнура по 10 м в каждом. Упаковки со шнуром могут сбрасываться с вертолета на высоте 30—40 м прямо по трассе полосы. Прокладывая заградительную полосу, шнур укладывают в намеченном месте. Концы шнура связывают так, что образуется линия длиной до 200 м, которая вся одновременно взрывается при помощи одного капсюля-детонатора. При этом способе производительность труда взрывников возрастает про* тив шпурового в 8—10 раз. Однако накладные заряды применяются главным образом для создания узких опорных линий при отжигах и только в условиях, когда слой горючих материалов относительно невелик. Это объясняется тем, что при их взрыве большая часть энергии бесполезно рассеивается и лишь часть энергии взрыва, направленная вниз, совершает полезную работу.

Другой недостаток способа — большая потребность во взрывчатке. Масса 1 м шнуровой взрывчатки 1 кг, 1 км — 1 т. По лесу приходится таскать на себе очень тяжелый груз. Поэтому Институт леса и древесины разработал также «шланговые» заряды, в которых аммонит насыпан непосредственно в трубку диаметром 24 мм. Это вдвое сократило массу 1 м заряда.

Взрывчатые материалы могут применяться также для устройства противопожарных канав и упрощенных пожарных водоемов. Противопожарные канавы для локализации подземных пожаров создают шпуровым способом, закладывая заряды в минеральный грунт или ниже уровня грунтовой воды (в последнем случае заряды помещают в полиэтиленовую упаковку). Соответственно увеличивают и массу заряда. При большой толщине сухого слоя торфа в таежных районах отступают на повышенные места, где слой торфа тоньше и можно сделать шпур нужной глубины. В обжитых местах при необходимости применяют для бурения шпуров буровые установки, смонтированные на автомашинах. Во всех случаях недопустимо делать, используя взрывчатку, мелкие канавы в сухом слое торфа. Выброшенный взрывом сухой торф легко загорается и лишь усиливает пожар, а канава, не доходящая до минерального грунта или до воды, никакого влияния на распространение пожара не окажет.

При относительно неглубоком залегании грунтовых вод при помощи взрывчатки можно быстро устроить в лесу небольшой водоем. Для этого выбирают пониженное место, копают или бурят как можно более глубокий шпур и закладывают в него Ю—15 кг аммонита, В образовавшуюся воронку собираются грунтовые воды. Если, достаточно глубокий шпур за один раз сделать не удается, операцию можно повторить, т. е. в дне воронки выкопать новый шпур и опять заложить в него взрывчатку. Из всего сказанного видно, что роль взрывчатых материалов при борьбе с лесными пожарами заключается в устройстве заградительных полос, т. е. совершенно аналогична роли землеройных машин.

Иногда думают, что огонь лесного пожара можно тушить самим взрывбм. Известен случай, когда, развесив предварительно на деревьях мешки со взрывчаткой, их одновременно подрывали при подходе пожара. Прежде всего, это грубейшее нарушение правил техники безопасности, которое может привести к трагическим последствиям. Следует помнить, что «задуть» можно пламя спички. Когда же в процессе горения образуются угли, пламя, сбитое мощным потоком воздуха, через несколько мгновений восстановится и разгорится с новой силой. Кроме того, при взрыве больших количеств взрывчатки освобождается огромная энергия, заключающаяся в потоке раскаленных газов, которые могут лишь зажечь лес, а не «задуть» пожар. Так, на воине фугасные бомбы и снаряды вызывали массу пожаров, сжигали целые города, но неизвестно ни одного случая, чтобы такая бомба потушила пожар.

Взрывные работы вследствие их особой опасности строго регламентируются специальными правилами, устанавливающими порядок получения, хранения и использования ВМ. К этим работам допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующие удостоверения на право их проведения, выдаваемые органами Госгортехнадзора СССР. Поэтому взрывчатые материалы при борьбе с лесными пожарами применяют оперативные авиаотделения авиабаз или специально привлеченные для этих целей взрывники из организаций, проводящих взрывные работы в данном районе.

Получение взрывчатых материалов и производство взрывных работ допускается на основании специальных разрешний, выдаваемых органами милиции. При перевозке ВМ также соблюдают специальные правила, причем ВВ и СВ перевозят отдельно. В патрульный полет разрешается брать ограниченное

'количество ВВ и СВ одновременно. Однако, если во время полета они не были сброшены к пожару, то перед посадкой самолета зажигательные трубки и капсюли-детонаторы должны быть уложены в специальном контейнере особой конструкции

.либо сброшены на парашютике в заранее обусловленное место,

■ где ведется дежурство.

§ 8. Тушение лесных пожаров при помощи отжига

Отжигом называют заблаговременный пуск огня по напочвенному покрову навстречу низовому или верховому пожару.с целью создания на его пути широкой полосы, на которой уничтожены все горючие материалы. Поэтому отжиг часто называют встречным низовым огнем. Этот способ с давних пор применялся для борьбы с пожарами в российских лесах (раньше его называли «опаливанием»). Не следует смешивать.отжиг со встречным верховым огнем, который мы рассмотрим ниже (§ 9).

Отжиг применяют в случаях, когда из-за сильного огня непо-. 7 средственное тушение кромки пожара невозможно или затруднительно, либо для усиления имеющихся заградительных рубе-

почвах — в виде зарядов, заложенных в специально подготовленные скважины (шпуры); накладной, когда слой горючих материалов относительно невелик, — в виде накладных зарядов, т. е. зарядов, уложенных на поверхности земли.

Шпуры делают глубиной 40—70 см на расстоянии 2—5 м один от другого, в зависимости от почвенно-грунтовых условий: чём тяжелее почва, тем чаще их располагают. Шпуры устраивают лопатами, согнутыми в виде совка, ломами и пешнями или специальными мотобурами. В каждый шпур закладывают два или три патрона аммонита массой 200 г каждый. Расстояние между шпурами и вес зарядов руководитель взрывных работ подбирает с таким расчетом, чтобы после взрыва воронки соприкасались краями и была получена сплошная полоса, требующая лишь незначительной правки вручную.

Взрывчатые материалы (ВМ) состоят из взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ). При борьбе с лесными пожарами в качестве взрывчатого вещества используется аммонит. Попытки использовать взрывчатку более сильного действия пока к успеху не привели, так как при ее взрывании раскаленные газы зажигают подрост и напочвенный покров, т. е. создаются новые очаги пожаров.

Аммонит обычно используют в патронированном виде. Патроны представляют собой цилиндры диаметром 36 мм, длиной 20 см; они содержат 200 г аммонита; оболочка патрона сделана Из плотной парафинированной бумаги. Аммонит относительно безопасен в обращении — не взрывается от ударов и сотрясений, если поджечь, спокойно горит. Взрывается аммонит от детонации при взрыве в непосредственной близости от него. Для этого и служат средства взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, огнепроводный и детонирующий шнуры.

Капсйль-детонатор — небольшой металлический патрон, в котором находится немного вещества, взрывающегося при нагревании. Для подрыва капсюля-детонатора используют огнепроводный шнур. Внутри оплетки этого шнура находится смесь горючих веществ, которая горит без пламени со строго определенной скоростью — 1 см/с, причем продолжает гореть даже под водой. Отрезок огнепроводного шнура длиной не менее 60 см вставляется одним: концом в дульце капсюля-детонатора, которое осторожно обжимается Для закрепления шнура. Шнур, соединенный с капсюлем-детонатором, называют зажигательной трубкой.

В патроне аммонита делают прокол И в него вставляют капсюль-детонатор зажигательной трубки. Теперь это патрон-бое* вик, подготовленный к взрыву. Его осторожно опускают в шпур и засыпают землей, которую уплотняют забойником. Конец ог* непроводного шнура должен выступать из земли не менее чем на 15 см. Возле Него ставят белый флажок или его кладут на лист бумаги, чтобы можно было сразу различить при зажигании.

Более безопасно применение для взрыва зарядов детонирующего шнура или электровзрывания. Электродетонаторы взрываются при пропускании через них тока высокого напряжения. Они гораздо менее чувствительны, чем капсюли-детонаторы, и потому значительно безопаснее. Их также закладывают в патрон аммонита и присоединяют к проводу. Все заряды образуют одну цепь последовательно соединенных элементов, что исклкь чает отказы: или все заряды взорвутся, или ни один (при разрыве цепи). Концы цепи выводят на электрогенератор — подрывную машинку, которую включает руководитель работ.

Детонирующий шнур заполнен взрывчаткой и в отличие от огнепроводного шнура взрывается одновременно на всем протяжении. Патроны аммонита обвязывают этим шнуром и соединяют таким образом в одну цепь. К концу этой цепи привязывают один капсюль-детонатор с отрезком огнепроводного шнура, который и подрывает все заряды сразу.

Эти способы хороши еще и тем, что пользуясь ими, можно подрывать одновременно большие серии — до 60 зарядов. Однако у них есть свои недостатки. Длинный тонкий (звонковый) провод очень неудобен при работе в лесу, а обрыв вообще найти невозможно. Детонирующий шнур, кроме того, дорог, а требуется его немало. Прокладка полос шпуровым способом довольно трудоемка: группа из 4 взрывников за час напряженной работы может проложить 200—300 м полосы. Поэтому его нецелесообразно применять, если есть возможность использовать механизмы.

Работа по прокладке минерализованной полосы описанным способом состоит из нескольких стадий: разведки местности и выбора трассы минерализованной полосы; разметки шпуров на трассе; устройства шпуров и подноски к ним аммонита (эту операцию разрешается выполнять подсобным рабочим); зарядки скважин; взрывания патронов. Последние две операции могут выполнять только специалисты-взрывники.

Трассу полосы выбирают по возможности в менее захламленных местах, с более редкой растительностью и меньшей полнотой древостоев. В зависимости от скорости продвижения кромки пожара и времени, необходимого для прокладки заградительной полосы, трасса ее должна отстоять от кромки огня на расстоянии, при котором полностью обеспечивается безопасность проведения взрывных работ. При всех условиях это расстояние должно быть не менее 100 м при тушении низовых пожаров и 10 м — подземных (торфяных). Если на'трассе намеченной полосы все же оказались крупные валежины, их перебивают, подкладывая под них по несколько патронов взрывчатки.

Институт леса и древесины Сибирского отделения АН СССР

разработал способ прокладки минерализованных полос при по-

" мощи накладных шнуровых зарядов взрывчатки. Патроны ам-

-МОнита помещают в трубку из полиэтиленовой' пленки и остав-

1RQ

| |||||

| |||||

|

|

|

жей — небольших речек, лесных Дорог, минерализованных пО-лос и т. п.

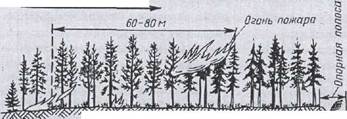

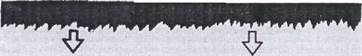

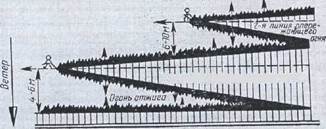

При сильном низовом пожаре, особенно в ветреную погоду, искры могут лететь перед его фронтом на расстояние до 10 м. Перелетая через заградительную полосу, они создают за ней многочисленные очаги огня, которые быстро сливаются и образуют новый фронт пожара. Если же на пути такого пожара оказывается выжженная полоса, огонь останавливается из-за отсутствия материалов для горения.1 Останавливается и беглый верховой пожар, так как лишается необходимой поддержки снизу, без которой, как мы уже видели, сколько-нибудь значительное распространение его также становится невозможным. Перед фронтом беглого верхового пожара, в зависимости от его характера и скорости сопутствующего ветра, выжженная полоса должна быть шириной 100—200 м. Перед фронтом низового пожара достаточно отжечь полосу шириной до 10—20 м (рис. 23).

При подготовке и пуске отжига последовательно выполняются такие операции: разведка местности и выбор трассы отжига, подготовка трассы к отжигу, пуск отжига, окарауливание трассы. При выборе трассы отжига прежде всего оценивают, на какое расстояние необходимо отступить от кромки пожара. Огонь отжига движется против ветра, поэтому скорость его распространения в 3—6 раз меньше, чем скорость продвижения фронта пожара. Кроме того, определенное время затрачивается на подготовительные работы.

При сильном ветре начинать отжиг, как правило, нельзя, так

как неизбежна переброска огня через опорную полосу. Поэтому

приходится выбирать трассу либо в древостое, где сила ветра

обычно не больше 2—3 м/с, либо заведомо отступать, чтобы на

чинать отжиг в вечерние часы, ночью или утром, когда ветер

ослабевает.. ■ *

Трасса отжига не должна проходить через хвойные молод-няки, участки с большим количеством хвойного подроста, сильно захламленные участки либо в непосредственной близости от перечисленных участков, поскольку огонь отжига здесь может подняться в кроны, начать движение по ветру и переброситься через опорную полосу. Выбранная трасса отмечается в натуре затесками или вешками. Подготовка выбранной трассы к проведению отжига заключается в создании опорной полосы и расчистке прилегающих к ней участков.

Спорость Ветра 2м/с

| Спорость движения пошара 4м/пин |

!

!

Скорость движения §

Ширина полосы

| Скорость ветра 6 м/с |

оттиго не менее Юм

оттиго не менее Юм

I Огонь отжига

Ширина полосы отмиго не ме нее

--------- —-----------------------

| Опорные линии дпя оттига |

Рис. 23. Отжиг при пожаре: а — низовом; б — беглом верховом

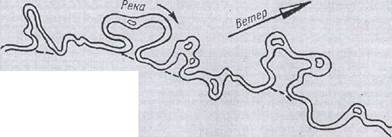

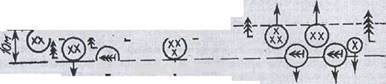

Разумеется, в случаях, когда отжиг ведут, от имеющихся рубежей, создание опорной полосы отпадает, но если таким рубежом является извилистая речка, целесообразно спрямить трассу отжига, проложив дополнительные опорные полосы между излучинами реки. Это делается с таким расчетом, чтобы при пуске отжига не было участков, на которых огонь отжига пошел бы по ветру и образовал новый очаг пожара (рис. 24).

Рис 24. Спрямление трассы отжига при пуске его от извилистой реки

В качестве опорных можно при помощи почвообрабатывающих орудий или взрывчатых материалов специально проклады-1 вать минерализованные полосы. В отличие от заградительных I опорные полосы могут быть неширокие {30—40 см). При срочной

| Линия пуска отжига |

Необходимости отжиг можно проводить от временной опорной полосы, на которой горючий материал смачивается водой или растворами химикатов. Скорость прокладки такой полосы при помощи ранцевых опрыскивателей до 25 м/мин.

Необходимости отжиг можно проводить от временной опорной полосы, на которой горючий материал смачивается водой или растворами химикатов. Скорость прокладки такой полосы при помощи ранцевых опрыскивателей до 25 м/мин.

На практике иногда пускают отжиг вообще без опорной полосы. При этом поджигают напочвенный покров и сразу же гасят ту часть кромки пламени, которая движется в направлении пожара. Тушить пламя необходимо до тех пор, пока между потушенной кромкой и кромкой, движущейся навстречу пожару, не образуется выгоревшая полоса (рис. 25).

При отжиге от временной опорной полосы или при отжиге без опорной полосы после того как распространение пожара прекратится, необходимо проложить минерализованную полосу вдоль кромки, от которой был пущен отжиг (за исключением ранневесенних беглых низовых пожаров). В противном случае почти неизбежно в дальнейшем возобновление пожара по этой кромке от скрытых очагов горения, сохраняющихся в лесной подстилке.

Участок, прилегающий к трассе отжига, расчищают со стороны пожара, чтобы здесь не было условий для развития сильных очагов горения, от которых огонь может быть переброшен через опорную полосу. В этих целях валежник, крупные сучья и т. п. на 10-метровой полосе или оттаскивают в сторону пожара, подальше от опорной полосы, или перебрасывают через опорную полосу в сторону от пожара. Подрост и подлесок, находящийся вблизи опорной полосы, срубают вершинами в сторону пожара, чтобы искры при их. горении не перелетали через полосу, а подгоревшее деревце в дальнейшем не упало на полосу и не создало «мостик» для переброски пожара (рис. 26).

Напочвенный покров при отжиге зажигают у края опорной полосы со стороны, обращенной к пожар-у. Для этого используют специальные зажигательные аппараты, зажигательные свечи или факелы, из сухой травы, бересты, мха и т. п.

Тушение кропки Рис. 25. Пуск отжига без опорной полосы

Фронт, потара

I

| Та а. _4 ^ТЖ" т1 —*----------------- 1Г^£ |

Наиболее удобны зажигательные аппараты фитилыю-капельного действия типа ЗА-ФК и ЗФ-ФК.Т. Горючее (смесь бензина с соляркой) поступает самотеком через кран к горелке с фитилем из стекловолокна. При движении рабочего горелка скользит по напочвенному покрову. Краном можно регулировать подачу горючего. Если его открыть полностью, горючее не успевает сгореть на фитиле и остается на земле сзади аппарата, продолжая гореть. Это обеспечивает надежное поджигание покрова, даже когда он не вполне просох.

Наиболее удобны зажигательные аппараты фитилыю-капельного действия типа ЗА-ФК и ЗФ-ФК.Т. Горючее (смесь бензина с соляркой) поступает самотеком через кран к горелке с фитилем из стекловолокна. При движении рабочего горелка скользит по напочвенному покрову. Краном можно регулировать подачу горючего. Если его открыть полностью, горючее не успевает сгореть на фитиле и остается на земле сзади аппарата, продолжая гореть. Это обеспечивает надежное поджигание покрова, даже когда он не вполне просох.

У аппарата ЗА-ФК горелка находится на конце гибкого металлического шланга длиной 1, 5 м. Это позволяет рабочему выполнять одновременно две операции — при помощи ранцевого опрыскивателя он создает временную опорную полосу для отжига, а волочащаяся сзади него горелка поджигает покров.

4w/ Трасса £ оттига -Лесной хлам, убираемый с полосы -Подрост, срубленный Вершинами к потару ■ -Подрост, срубленный и убранный от полосы

Рис. 26. Схема расчистки трассы отжига

Зажигательные аппараты ЗА-ФК. Ш ЗА-ФКТ весят с полной заправкой горючего около 4 кг. Запаса горючего в зависимости от установки расходного крана хватает на 2—5 ч беспрерывной работы.

|

|

Для пуска отжига удобно также использовать железнодорожные сигнальные свечи. Они не гаснут при ветре, дают высокую температуру, обеспечивающую нужную скорость поджигания напочвенного покрова. Время горения свечи — около 15 мин.

Рис. 27. Направление зажигания при отжиге и последовательность этапов проведения отжига (1—3) в зависимости от направления ветра

Отжиг начинают против центра фронта пожара двумя брига-' дами рабочих, расходящимися по опорной линии или по трассе отжига (при отсутствии опорной полосы) в противоположные, стороны. При изгибах полосы направление зажигания изменяют с учетом направления ветра: нужно, чтобы огонь отжига всегда распространялся против ветра (рис. 27). Каждая бригада вначале зажигает напочвенный покров на участке 20—30 м. Следующий участок зажигают после того как огонь отойдет от опорной линии на 1—2 м. На каждые 3—4 участка оставляют караульного для наблюдения за ходом отжига, ликвидации очагов огня от искр, переброшенных через опорную линию, и т. п,

При узкой опорной полосе поджигание производят непосредственно от нее и ведут без пропусков, непрерывно, иначе на пропущенных участках огонь подойдет к опорной полосе по ветру и свободно перейдет ее. При широкой (более 1, 5 м) полосе напочвенный покров можно зажигать на расстоянии 0, 5— 2 м от нее (в зависимости от условий погоды, характера и состояния горючих материалов). Этим достигается ускорение отжига. Его тыльная кромка быстро проходит по ветру расстояние от линии поджигания до опорной полосы. На слабопересеченной местности, когда есть опасность перехода пожара за гребень, отжиг пускают вверх по обратному склону, что также способствует ускорению отжига.

Для ускорения распространения огня отжига существует несколько способов: пуск огня «гребенкой», «пятнистое» поджигание, опережающий огонь и ступенчатый отжиг./ При пуске огня «гребенкой» поджигание ведется не только вдоль опорной линии, но и перпендикулярно ей через каждые 6—8 м (Молчанов, 1956). Глубина таких «зубцов» не должна быть больше 3—4 м {рис. 28), иначе кромка огня, вытянутая на «зубцах» по ветру, создаст большой подогрев, что может привести к переходу огня на кроны.

«Пятнистое» поджигание горючего материала производят в 2—4 м перед рабочей кромкой отжига, после того как ширина выжженной полосы составит не менее 2 м (рис. 29).

Способ опережающего огня заключается в поджигании дополнительных линий огня между опорной полосой и пожаром. До-пускается такой способ, если отжигом уже отожжена полоса шириной не менее 2—3 м. Дополнительная линия огня прокладывается без опорной полосы на расстоянии 4—6 м от кромки отжига. Ее фронтальная часть быстро идет по ветру до встречи с рабочей кромкой отжига. Чтобы быстро отжечь широкую полосу, такой прием повторяют, каждый раз отступая к пожару на все большее расстояние: ведь ширина выжженной полосы все время увеличивается (рис. 30).

При всех указанных приемах от огня отжига выделяется

большое количество тепла, что создает условия для перехода

огня на кроны. Кроме того, рабочие, зажигающие дополнитель

ные линии, или «пяты», находятся между двумя линиями ог-

Цня-—пожара и отжига, что небезопасно. Поэтому различные

способы ускорения отжига следует применять только при борьбе

с сильными низовыми или верховыми пожарами, когда необхо

димо в ограниченное время отжечь полосу значительной ши-

I рины. ■

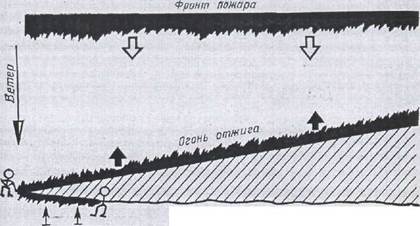

Наиболее безопасен предложенный Н. П.Курбатским (1971).

отжиг «ступенчатым огнем». Пустив отжиг, отступают от по-

■ жара, создают новую опорную полосу, параллельную первой,

'; ■ и qt нее вновь пускают отжиг и т. д. (рис. 31). Увеличение

| Франт ятара |

опорная пинерализиОинная полоса Рис. 28. Пуск огня отжига «гребенкой»

опорная пинерализиОинная полоса Рис. 28. Пуск огня отжига «гребенкой»

Фронт помвра

Фронт помвра

" Опорная- минерализиоамая полоса Рис. 29. «Пятнистое» поджигание

| Опасная зона |

| Вбпизи фронта потопа находиться нельзя! |

|

| 1-я линия опережающего огня |

Фронт пашара

Фронт пашара

Опорная минерализованная полоса

Рис. 30. Опережающий огонь при отжиге

объема подготовительных работ при таком способе отжига компенсируется его надежностью и безопасностью.

Приводя отжиг, важно учитывать, что от фронта пожара разлетаются искры и головешки, причем при встрече огня от-S с фронток пожара количество их резко увеличивается

Необходимо, чтобы к моменту.этой встречи выжженная полоса была достаточно широкой и искры не вылетали за ее пределы. Тем не менее позади опорной полосы обязательно должно быть организовано постоянное наблюдение, чтобы вовремя обнаружить и ликвидировать возникающие очаги горения.

Применение отжига требует хорошего знания местности, правильного выбора места работ и метода их проведения, строгого соблюдения правил по технике безопасности. Поэтому руководить отжигом должен специалист, имеющий практический опыт в этом деле.

| /-я опорная пинерализоВтшая палош-^-^Щр^е^уя) |

| 2-я опорная пииерализодйнная полоса (временная) |

Фронт пожара

Фронт пожара

Основная опорная генерализованная полоса

Рис. 31. Ступенчатый отжиг

Отжиг— эффективное средство тушения лесных пожаров. Работники лесной охраны должны быть хорошо знакомы с порядком его проведения и широко использовать в своей практической деятельности.