Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Биохимические и физико-химические процессы производства игристых вин 9 страница

|

|

а также крепости перегоняемой жидкости (табл. 18). Такая же зависимость наблюдается и для Ки примесей.

Для пересчета концентрации летучих веществ, выраженной ъ молярных процентах, в массовые и объемные проценты и обратно используют следующие формулы:

*мол = (*мас: Л*а) Ю0/[хмас: Ма + (100 — л; мас): Мв];

Хмас = ХмолМа-100/[хмолМа + (100~хыол) Мв], " •

где Л1а и Л1 в — молекулярные массы чистого компонента соответственно А и В, кг/моль;

*мас = ЯобРаДРа #об)>

*об = *масРа*об/Ра>

где ра — плотность чистого компонента А при 20 °С; х0б — объемная концентрация чистого компонента А при 20 °С.

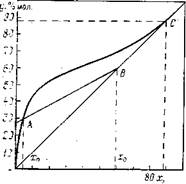

Из данных табл. 18 следует также, что относительное содержание этилового спирта в парах увеличивается по мере снижения спиртуозности жидкости в кубе. Исключение составляет точка С (см. рис. 71), в которой при атмосферном давлении обеспечивается равенство состава пара и жидкости при крепости этилового спирта 89, 41 % мол. (97, 5 % об.).

Поскольку коэффициенты ректификации характеризуют летучесть примесей по сравнению с летучестью этилового спирта, их величины позволяют судить о степени очистки этилового спирта от той или иной примеси. Ориентируясь на них, можно точно определить, при какой спиртуозности этилового спирта летучая примесь носит головной (Кр. п> 1), промежуточный (Л'р. п=1) и хвостовой (/Ср. п< 1) характер.

Так, например, в условиях перегонки при атмосферном давлении коньячных виноматериалов на спирт-сырец при содержании этилового спирта от 4, 16% мол. (12, 2% об.) до 0, 004%, мол. (0, 03% об.) дистиллят будет частично очищен от метилового, Р-фенилэтилового спиртов, уксусной и масляной кислот (Кр. п< 1). Остальные летучие примеси будут головными. При фракционной перегонке спирта-сырца от исходной крепости 11, 53% мол.

| Ю 20 J 0 40 50 60 70 |

| Уомол. |

(30, 5 % об.) до 0, 004 % мол. (0, 03 % об.) в первоначальный момент сгонки, связанный с отбором головного погона, дистиллят будет обогащаться метиловым.спиртом (Кр. п=1, 42), уксусным альдегидом (Кр. п=4, 95), этиловыми' эфирами уксусной и каприновой кислот (Кр. п соответственно равен 7, 79 и 9, 92). В этот же момент сгонки изо-амиловый спирт и этиловый эфир молочной кислоты имеют Кр. п, близкий к единице, т. е. они являются промежуточными примесями. В дальнейшем по мере снижения спиртуозности перегоняемой жидкости они приобретают характер головных.

(30, 5 % об.) до 0, 004 % мол. (0, 03 % об.) в первоначальный момент сгонки, связанный с отбором головного погона, дистиллят будет обогащаться метиловым.спиртом (Кр. п=1, 42), уксусным альдегидом (Кр. п=4, 95), этиловыми' эфирами уксусной и каприновой кислот (Кр. п соответственно равен 7, 79 и 9, 92). В этот же момент сгонки изо-амиловый спирт и этиловый эфир молочной кислоты имеют Кр. п, близкий к единице, т. е. они являются промежуточными примесями. В дальнейшем по мере снижения спиртуозности перегоняемой жидкости они приобретают характер головных.

| Р;: е. 71. Кривая равновесия системы этиловый спирт—вода |

Таким образом, использование коэффициентов испарения и

ректификации примесей дает возможность проводить анализ работы дистилляционных установок и определять в зависимости от спиртуозности перегоняемой жидкости условия накопления летучих веществ в дистиллятах.

При перегонке вина или спирта-сырца наряду с содержащимися в них летучими веществами отгоняются также соединения, образовавшиеся в процессе самой перегонки.

Образование летучих соединений при перегонке. Длительное кипячение (8—10 ч) виноматериала или спирта-сырца при перегонке по классической (шарантской) технологии создает благоприятные условия для прохождения сложных реакций, следствием которых является образование новых продуктов. В эти реакции вовлекаются как нелетучие соединения вина (углеводы, азотистые, фенольные соединения, нелетучие кислоты и др.), так и летучие. В результате в самом кубе происходит увеличение количества одних составных веществ летучего комплекса перегоняемой жидкости за счет новообразования, уменьшение содержания других в результате их превращений, а также появление новых химических соединений. Эти продукты частично переходят в дистиллят и оказывают существенное влияние на качество коньячного спирта. Поэтому отсутствие условий, обеспечивающих новообразование летучих соединений и их переход в дистиллят, делает невозможным получение на некоторых конструкциях дистилляционных аппаратов коньячного спирта, равноценного по качеству спирту классического (шарантского) способа перегонки.

В кубе во время кипячения вина происходит образование альдегидов, спиртов, кислот, эфиров, летучих фенолов и других соединений. В зависимости от исходного состава виномЗтериа-лов, содержания в них дрожжевого осадка количества новооб-разующихся веществ могут колебаться в заметных пределах. Так, прирост альдегидов может составить 3—60 %, летучих эфиров — 5—30 %, высших спиртов 0—3 %, летучих кислот 0— 1 %. Образование этих соединений связано со многими процессами, среди которых наиболее значимы окислительно-восстановительные, реакции меланоидинообразования, этерификации, распада.

Высокая температура вина в кубе, а также наличие кислорода создают благоприятные условия для интенсивного прохож-. дения окислительно-восстановительных процессов, в которые вовлекаются многие соединения вина.

Так, окисление спиртов, и прежде всего этилового, приводит к образованию альдегидов — уксусного, изобутилового, изо'ами-лового, бензилового, р-фенилэтилового и др. Источником образования альдегидов может быть также окислительное дезами-нирование и последующее декарбоксилирование аминокислот. Возникающие при этом альдегиды содержат на один углеродный атом меньше, чем исходная аминокислота.

40»

Дальнейшее окисление альдегидов приводит к образованию соответствующих кислот, которые вовлекаются затем в различные реакциич

Реакция меланоидинообразования интенсивно протекает в процессе перегонки. Ее промежуточными продуктами являются алифатические альдегиды, летучие кислоты, альдегиды фуранового ряда и другие продукты. Количество» этих соединений повышается по мере увеличения продолжительности перегонки. Реакция меланоидинообразования проходит более интенсивно в присутствии дрожжей, что влечет накопление больших количеств летучих веществ при дистилляции вина с дрожжевым осадком. Присутствующие в вине пентозы, мётил-пентозы, гексозы обеспечивают появление фурфурола, метил-фурфурола, оксиметилфурфурола, а также фурилкарбинола, фурилакролеина, фуранкарбоновой кислоты.

Реакции этерификации также имеют место при перегонке. В наибольших количествах из эфиров при перегонке образуется уксусноэтиловый эфир, меньше накапливается ме-тилацетата, изобутилацетата, изоамилацетата, зтилсукцината, диэтилмалата, этилсалицилата. Большему новообразованию эфиров в кубе способствует более, низкое значение рН вина. Добавление дрожжевых осадков к перегоняемому вину резко увеличивает прирост эфиров в дистилляте. Это связано с переходом в вино из дрожжей высших спиртов, вступающих в даль нейшем в реакции этерификации, а также энантового эфира. Экспериментально установлено, что при дистилляции вина с дрожжами (до 7%) в течение 6—8 ч происходит прирост в дистилляте н-пропанола (29, 4 %), изобутанола (30, 5 %), активного изоамилола (39, 5 %), неактивного изоамилола (42, 5 %). Помимо спиртов алифатического ряда в дистилляте увеличивается содержание терпеновых спиртов — линалоола, а-терпи-неола, ароматических — р-фенилэтанола, бензилового спирта. В винах эти спирты содержатся в небольших количествах. С увеличением продолжительности перегонки количество высших спиртов увеличивается, в особенности высококипящих и труднолетучих. Как правило, их больше в последних пробах дистиллята. Новообразовавшиеся спирты вступают также в реакцию этерификации. В дистилляте экспериментально обнаружены линалилацетат, терпенилацетат, р-фенилэтанолацетат, бензилацетат.

При кипячении виноматериала в кубе проходят гидролитические процессы, реакции дегидратации, де-карбоксилирование. В результате имеют место распад углеводов, дегидратация пентоз и гексоз и образование циклических альдегидов, распад сложных эфиров, ацеталей. Возникающие продукты вовлекаются в ходе перегонки в новые реакции, образуя летучие вещества.

Таким образом, перегонка вина, являющегося сложной мно- 410

гокомпонентной системой, сопровождается глубокими превращениями входящих в его состав компонентов. В результате образуются новые продукты, часть из которых может отсутствовать в исходном вине. Их источником могут быть нелетучие компоненты вина (углеводы, азотистые вещества), претерпевающие различные превращения в результате участия в окислительно-восстановительных процессах, реакциях меланоидинообразования, дегидратации и др. Образование новых соединений может осуществляться также за счет летучих веществ вина, например при этерификации, окислительных процессах.

Помимо состава вина значительное влияние на образование летучих веществ при перегонке оказывает режим работы аппарата, в частности продолжительность сгонки. Влияние режима работы аппарата выражается удельной тепловой нагрузкой на виноматериал (в кДж-ч/дал) q = QxjD, где Q —количество тепла, переданное виноматериалу от теплоносителя, кДж; т — продолжительность теплового воздействия на виноматериал, ч; D — количество исходного виноматериала, дал.

Для установки шарантского типа удельная тепловая нагрузка на вино-материал равна 72—78 тыс. кДж-ч/дал; на аппаратах непрерывного действия типа К-5 180—200 кДж-ч/дал, поскольку, задержка виноматериала на тарелках аппарата составляет всего 0, 03 ч. Чтобы повысить удельную тепловую нагрузку на виноматериал в перегонных аппаратах непрерывного действия до уровня шарантских аппаратов, необходимо установить дополнительный резервуар (перегреватель). Его вместимость будет определяться производительностью установки, а также температурой нагрева виноматериала. Так, при температуре кипения и расходе виноматериала 120— 150 дал/ч должна быть обеспечена задержка виноматериала в перегревателе до 10 ч. Повышение температуры обработки до 110°С (нагрев при давлении 150 кПа) сокращает продолжительность выдержки виноматериала до 4—5 ч и способствует уменьшению вместимости резервуара, в котором такая обработка проводится. Поддерживать температуру 110°С и давление 15 кПа можно за счет установки напорного бака для виноматериала на высоте 15 м от перегревателя.

На появление новых продуктов при перегонке оказывает влияние также материал перегонного аппарата. Экспериментально установлено, что ионы меди катализируют ряд химических реакций, проходящих в кубе, в частности окислительно-восстановительные реакции. Ионы меди играют и другую важную роль. Так, проведенные во Франции исследования показали, что спирт, полученный в кубе из нержавеющей стали или стекла, имеет неприятный запах из-за присутствия -в нем жирных кислот, переходящих в вино из дрожжей. Медь при дистилляции образует с жирными кислотами нерастворимые соли, появляющиеся в дистилляте в конце перегонки в виде частичек масла зеленого или коричневого цвета, легко всплывающих на поверхность спирта-сырца. По составу эти частички представляют собой соли меди с масляной, капроновой, каприловой, лау-риновой кислотами.

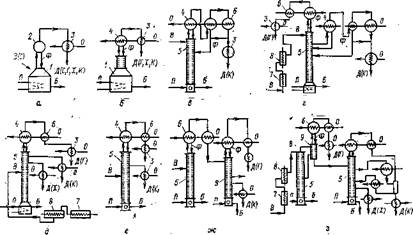

Рис. 72. Принципиальные схемы установок по производству коньячного спирта:

а — шарантского типа; б — однократной сгонки; в — К-5; г — К-5м; д — с промежуточным отбором фракции из укрепляющей колонны; е ~ сырцовая брагоректификацион-ная; ж —с эпюрацией крепкого спиртопродукта; з —с раздельным отбором фракций коньячного спирта; / — куб; 2 — шаровой воздушный дефлегматор; 3 — холодильник-конденсатор; 4 — дефлегматор с водяным охлаждением; 5 — перегонная колонна; 6 — конденсатор; 7 — перегреватель; 8 — охладитель перегретого вина; 9 — эпюрационная колонна; В —барда; В — виноматериал; Г — головной погон; Д — дистиллят; С —спирт-сырец; К — коньячный спирт;.К — хвостовая фракция; Я —греющий пар; О —охлаждающая вода; Ф — флегма