Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

К характеристике гоголевского стиля

|

|

В гоголевское время довольно популярным в литературном и повседневно-бытовом обиходе сделалось выражение “странная вещь”, восходящее к стихотворению Фёдора Глинки (опубликовано в альманахе «Северные цветы» за 1831 год).

Странная вещь! Непонятная вещь!

Отчего человек так мятежен?

Отчего он грустит,

И душою болит,

Отчего так уныл, безнадежен?

Странная вещь!

Непонятная вещь!

Выражением этим обозначали какое-либо необычное явление, не поддающееся объяснению, не доступное пониманию, — стихотворение Глинки так и называлось: «Непонятная вещь».

Подобных “явлений”, как известно, немало в гоголевском художественном мире; но, помимо этого, в нём встречаются странные вещи сами по себе, то есть вещи как вполне конкретные, осязаемые предметы. И ведут себя эти предметы в высшей степени своенравно. И необычность явления начинается в таком случае с необычности поведения предметов.

Вот сцена из «Записок сумасшедшего», где, как все помнят, петербургский чиновник, титулярный советник Аксентий Поприщин помешался на том, что он испанский король. В комнату больницы для умалишённых, куда поместили Поприщина, входит служитель — тот принимает его за “великого инквизитора”.

“...Я, услышавши ещё издали шаги его, спрятался под стул, — отмечает Поприщин в своих «записках». — Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: Поприщин! — я ни слова. Потом: Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин! — Я всё молчу. — Фердинанд VIII, король испанский! — Я хотел было высунуть голову, но после подумал: нет, брат, не надуешь! Знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову. Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьётся проклятая палка ”(курсив в цитатах, кроме специально оговорённых случаев, мой. — Ю.М.).

Конечно, Поприщин, при всём его искажённом, как сегодня говорят, неадекватном восприятии происходящего, сознаёт, что не кто другой, как служитель (“великий инквизитор”) обрекает его на мучительные процедуры и подвергает побоям. Однако выделенная курсивом фраза сформулирована таким образом, будто это сама палка с непонятной жестокостью обрушивается на бедного Поприщина. Иначе говоря, сам неодушевлённый предмет ведёт себя как живое существо.

Заметим, кстати, что к приведённому эпизоду из «Записок сумасшедшего» (“Чрезвычайно больно бьётся проклятая палка”) можно добавить ещё два похожих — из других гоголевских произведений.

Первый эпизод — из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», из предисловия к первой части. Фома Григорьевич, один из рассказчиков в этой книге, поведал другому рассказчику, “гороховому паничу”, имевшему обыкновение говорить очень вычурно и хитро, такую притчу: “...Один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него лопатус; баба — бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хвать его по лбу. «Проклятые грабли! —закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, — как же они, чёрт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются». Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! ”

Другой эпизод — из незаконченной исторической повести «Гетьман», повествующей о борьбе украинских казаков с поляками. Казачий полковник Остраница, чтобы спасти от казни шляхтича, рассказывает разгневанной толпе такую “присказку”. “Один школяр учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово Божье. Верно, он был придурковат, а может быть, и лень тому мешала. Дьяк его поколотил дубинкою раз, а после и в другой, а там и в третий. «Крепко бьётся проклятая дубина», — сказал школяр, принёс секиру и изрубил её в куски. «Постой же ты!» — сказал дьяк, да и вырубил дубину толщиною в оглоблю и так погладил ему бока, что и теперь ещё болят. Кто ж тут виноват: дубина разве? «Нет, нет, — кричала толпа, — тут виноват, виноват король!..»”

Наверное, и школяр, и гороховый панич ещё лучше, чем Поприщин, понимают, что дело не в граблях, или дубине, или палке. Но ведут все они себя так, будто сами эти орудия их и наказали. И вымещают зло бранью или даже действием именно на этих злополучных предметах. Так ребёнок даёт тумака скамейке, о которую он споткнулся...

Тут нам следует обратиться к самим фразам, с помощью которых гоголевские персонажи выражают свои чувства. Эти фразы в общем однотипны: бьётся палка, бьются грабли, бьётся дубина. Использованные здесь глаголы называют возвратными; они образованы с помощью возвратной частицы -ся, указывающей на то, что действие, производимое неким лицом, животным или предметом (их ещё называют субъектом), возвращается к самому источнику действия (к субъекту).

Однако возвратные глаголы могут иметь разные значения. Например, когда мы говорим: человек купается, то подразумеваем то, что действие, производимое субъектом, распространяется на него самого, возвращается к нему (человек купает самого себя). Такие обороты называют собственновозвратными.

Но вот другие фразы: соседи поссорились, друзья обнялись и так далее. Действие совершается здесь двумя или несколькими субъектами, которые одновременно являются и объектами этого действия (поссорились друг с другом, обняли друг друга). Такие обороты называют взаимновозвратными.

Если же вдуматься в значение таких глаголов, как сердиться, радоваться, останавливаться и так далее, то приходишь к выводу, что они обозначают действие, совершающееся в самом человеке (субъекте), характеризуя изменение его настроения или физического состояния. Такое значение называют общевозвратным.

Бывают ещё безобъектовозвратные обороты, когда действие направлено не на какой-то определённый объект и тем более не на самого себя, то есть на того, кто производит это действие (на субъект), но является его более или менее постоянным свойством. Таковы выражения: собака кусается, крапива жжётся и так далее1.

К какой же разновидности возвратных оборотов близки гоголевские фразы, типа “палка бьётся”? По-видимому, именно к последней, то есть к безобъектновозвратным выражениям. Однако при этом замечается принципиальное различие.

В самом деле, способность ударить вовсе не является постоянным свойством палки, или дубины, или граблей; сами по себе это довольно мирные или, по крайней мере, нейтральные предметы. Эта способность зависит от кого-то другого — от того, кто воспользовался ими как орудиями или же — в случае с граблями — от вас самих, от того что вы неосторожно наступили на них. Но сформулированы гоголевские фразы таким образом, что действие передаётся от того, кто является его источником и активной силой, к пассивному предмету. Вместо “палка больно ударила” — говорится: “палка больно бьётся”. Палка (дубина, грабли и так далее) превращается в самостоятельное, живое и, увы, недоброе существо.

Оказывается, превращения неодушевлённых предметов в живые существа — постоянный гоголевский мотив. И выражен этот мотив с помощью возвратных глаголов, которые иногда следуют один за другим так часто, что бросают на изображаемую сцену причудливый, странный свет.

«Мёртвые души», второй том, первая глава. Чичиков приехал к помещику Тентетникову и устраивается в одной из комнат.

“На... угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук. Всё это разместилось один за другим пирамидкой и прикрылось сверху носовым шёлковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги... Они также стыдливо занавесились шёлковым носовым платком — так, как бы их там вовсе не было... Сабля, ездившая по дорогам для внушения страха ворам, поместилась, повиснувши тоже в спальне на гвозде, невдалеке от кровати”.

Кажется, будто вещи сами устраиваются, выбирая себе место по вкусу и желанию. Самостоятельность их действия порою усиливается наречием, выражающим душевное состояние (сапоги “ стыдливо занавесились”), или даже причастием действительного залога (“ездившая” сабля — словно это сама сабля колесила по дорогам).

Увенчивается же это описание такой зарисовкой. “В переднем зале покушался было утвердиться запах служителя Петрушки. Но Петрушка скоро перемещён был на кухню, как оно и следовало”.

Тут “запах” не только отделяется от своего хозяина, но и выступает наряду с ним как действующее лицо. Получается, что в этой сцене два действующих лица — Петрушка и его “запах”2.

А иногда таких действующих лиц — легион: наряду с людьми, тут и животные, и вещи. “Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — всё ярко, пёстро, нестройно; мечется кучами и снуётся перед глазами” («Сорочинская ярмарка»).

Порою самостоятельность приобретают не только вещи и предметы, но и некие человеческие действия и поступки. О приветствовавших друг друга — даме просто приятной и даме приятной во всех отношениях — сказано: “Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком”. Словно поцелуй существует сам по себе, отдельно от дам, превращаясь в самостоятельное и довольно шумное действо.

Впрочем, в атмосфере гоголевского художественного мира всё это закономерно и типично. Вот ведь и на главной петербургской улице, на Невском проспекте (повесть «Невский проспект») можно столкнуться с предметами необычными. “Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух... Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые... Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда... А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте!.. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства...”

Словно бакенбарды, усы, талии, дамские рукава, улыбки и так далее прогуливаются по Невскому проспекту сами по себе. Выходят из-под контроля и вещи, и части тела, и некие человеческие действия, превращаясь в самостоятельные субъекты. Вот ведь и нос майора Ковалёва мог отделиться от своего хозяина и стать господином Носом, важным лицом, обладателем высокого чина.

Поэтому нет ничего удивительного и в том, что неодушевлённый предмет, вроде палки, ведёт себя как живое существо3.

С помощью возвратных глаголов Гоголь изображает и процессы, протекающие в сознании, во внутреннем мире человека. В этих случаях обнаруживаются новые значения таких оборотов.

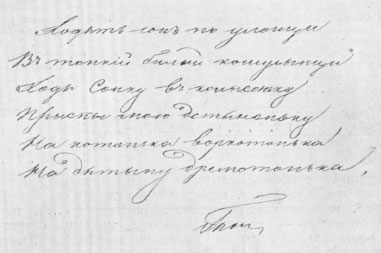

В письме к актёру петербургского Александринского театра И.И. Сосницкому и имея в виду ещё другого актёра, москвича М.С. Щепкина, Гоголь писал: “Сильно желалось бы мне когда-нибудь увидеть вас обоих в одной пиесе, в двух различных ролях, ничуть не похожих одна на другую, но равно великих и трудных, чтобы увидела ясно публика, что такое собственно Щепкин и что такое собственно Сосницкий”.

Не “я желал бы...”, но “мне желалось бы...”. Определённое желание, побуждение приобретает, что ли, более естественный, стихийный, самостоятельный характер.

В письме же к А.О. Смирновой-Россет, касаясь своего душевного состояния, Гоголь замечает: “...Весьма трудно судить о таком человеке, который ещё строится, но не состроился, и потому весь внутри... такого человека может понять разве один такой, который сам тоже строится ”.То, что переживает человек — речь же идёт о христианском самовоспитании, — происходит внутри его и, конечно, с его участием, но вместе с тем и под влиянием другой, более могущественной, божественной силы. Снова перед нами естественный и неодолимый ход вещей.

И неслучайно о своём творчестве, прежде всего о работе над «Мёртвыми душами», Гоголь говорит, прибегая к возвратным глаголам. Мол, будучи писателем, он давно привык “любоваться красотой души, которая есть перл и жемчужина Божьих творений”; и “плод этого наблюдения, — прибавляет Гоголь, обращаясь к П.В. Анненкову, — вы, может быть, встретите в «Мёртвых душах», если Бог поможет как следует им написаться ”(в первом случае курсив в оригинале).

Творчество — неуклонный и захватывающий все человеческие способности процесс. И упоминание Бога здесь не случайно, ибо миссия художника понимается Гоголем как осуществление божественного призвания; особенно настойчиво подчёркивал он эту мысль в последней при жизни опубликованной своей книге — в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847).

В связи с реакцией критики и читателей на эту книгу Гоголь замечает в письме к той же Смирновой-Россет: “Мне ставят в вину, что я заговорил о Боге, что я не имею права на это, будучи заражён и самолюбием, и гордостью, доселе неслыханною. Что ж делать, если и при этих пороках всё-таки говорится о Боге? Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? ”

Снова, мы видим, Гоголь прибегает к возвратным глаголам, стремясь передать естественность, неизбежность и высшее значение своего слова.

В «Невском проспекте», где вещи и части тела, одушевлённые и неодушевлённые предметы отделяются от своих хозяев и ведут самостоятельное, непонятно какими законами управляемое существование, — в этой повести, между прочим, сказано: “...Казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе”.

Демона раздробленности, разъединённости, бессмысленности Гоголь пытался одолеть с помощью более могущественной высшей силы — гармонии, разумности и согласия.