Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I&s^. 1 страница

|

|

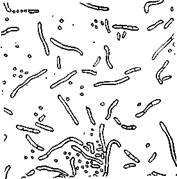

| Рис. 37. Формы бутылок, применяемых для розлива вин: /—пивная; 2 — рейнская; 3 — коньячная; 4 — шампанская; 5 — мадеряая; 6- |

■ лафитная

к нему повторно добавляют 5 капель метиленового красного. Если окраска раствора после нагревания останется розовой, то бутылки считаются химически устойчивыми. Изменение окраски в желтый или оранжевый цвет указывает на недостаточную их химическую устойчивость.

Бутылки перед розливом вина тщательно моют и контролируют на чистоту.

Мойку бутылок проводят на бутылкомоечных автоматах от-мочно-шприцевального типа, включаемых в поточные линии для розлива вин.

Процесс мойки бутылок, обеспечивающий их физическую и микробиальную чистоту, складывается из следующих последовательно проводимых операций: с наружных и внутренних поверхностей бутылок удаляют легкосмываемые загрязнения и бутылки подогревают путем орошения теплой водой или заполнения с последующим опорожнением; в горячей воде или щелочном растворе отмачивают старые этикетки и загрязнения с наружной и внутренней поверхностей; смывают этикетки с поверхностей бутылок; остающиеся загрязнения повторно отмачивают в горячем щелочном растворе; проводят шприцевание внутренней и ополаскивание наружной поверхностей бутылок щелочным раствором, горячей водой и водопроводной водой.

Наряду со щелочными растворами, являющимися основным моющим средством, применяют также кислоты (фосфорную, соляную и др.), полифосфаты, различные поверхностно-активные вещества. Для приготовления моющих растворов пользуются водой с жесткостью не более 3, 5 мг-экв./л.

Для обеспечения хорошего качества мойки бутылок необходимы достаточно высокая температура моющих растворов и воды, продолжительное их действие на поверхность бутылки, интенсивное гидродинамическое воздействие их струй.

Режим и качество мойки бутылок, качество их бракеража, наличие в них нестекшей после мойки воды контролируются лабораторией винзавода. При подаче бутылок из моечного отделения в цех розлива бутылки просматривают на световом, экране.

РОЗЛИВ ВИНА II УКУПОРКА БУТЫЛОК

Розлив вина проводят при обязательном соблюдении установленных технологических условий. В процессе розлива контролируют чистоту напорных резервуаров, разливочной машины и коммуникаций, качество фильтрации разливаемого вина, его температуру и полноту налива бутылок.

Важнейшим требованием является обеспечение таких условий и режима розлива, при которых обогащение вина кислородом воздуха сводится к минимуму.

При неблагоприятном режиме розлива, когда вино поступает в бутылку в виде падающей струи, оно захватывает значительный объем воздуха: В струе возникают местные неравномерные расширения и сжатия, в результате чего она деформируется и превращается в систему взаимосвязанных капель. Поступая в бутылку, такая струя во всех промежутках между каплями захватывает воздух и вносит его в вино. При большой скорости и турбулентном режиме потока струя перед попаданием в вино может распадаться на части. В таком случае в бутылке образуется слой, состоящий из смешанных капель вина и пузырей воздуха. При свободном падении струи возникает также пена, увеличивающая поверхность контакта вина с воздухом, и скорость абсорбции кислорода резко возрастает. Оба эти явления — деформация и распад струи вина— крайне нежелательны, так как способствуют аэрации вина в процессе розлива.

При недостаточно рациональном режиме розлива происходит полное насыщение вина кислородом воздуха, что может вызвать выпадение в бутылках кислородонеустойчивых веществ и создать благоприятные условия для развития в вине аэробных микроорганизмов.

Одна из мер для уменьшения этих явлений, наиболее широко применяемая при розливе вина, — направление струи на внутреннюю поверхность стенок бутылки. При таком розливе, называемом шатровым, сильного диспергирования воздуха не происходит, в худшем случае он распределяется в пузырьках большого диаметра.

На аэрацию и вспенивание вина при розливе сильно влияют конструкция соска-наполнителя разливочной машины и режим процесса розлива. Рациональная форма соска-наполнителя значительно снижает аэрацию вина, но не исключает ее, поскольку в бутылке находится воздух.

Для уменьшения аэрации вина при розливе хорошие результаты дает предварительное вакуумированне бутылок, которое обеспечивает удаление до 60—70 % воздуха и изменяет количественное соотношение отдельных газов в бутылке.

После заполнения бутылки вином в горлышке ее еще остается некоторое количество воздуха. Кислород, содержащийся в воздушной камере бутылки, поглощается вином и расходуется на его окисление. В связи с этим при розливе столовых вин, особенно малоокисленных, шампанского и некоторых других марочных вин малоокисленного типа, оставляют небольшую воздушную камеру и обеспечивают по возможности постоянство ее объема во всех бутылках. Для этого розлив проводят не по объему, а по уровню, т. е. бутылки заполняют вином до определенного, постоянного во всех случаях уровня независимо от фактической вместимости каждой бутылки. 202

Предельные отклонения вместимости отдельных бутылок колеблются от ±1, 5 до 6% в зависимости от их размера. Поэтому в случае розлива по объему, когда в каждую бутылку наливается одинаковое количество вина, газовые камеры в отдельных бутылках будут существенно различными и в вино из них будет попадать разное количество кислорода. При розливе по уровню этот недостаток исключается.

Как правило, оставляемая воздушная камера должна быть минимальной, но достаточной для термического расширения вина па случай хранения его при повышенной температуре. Расстояние от верхнего края венчика бутылки (при вертикальном ее положении) до поверхности вина в бутылках, заполненных по уровню, зависит от их вместимости и типа вина. При температуре 20 °С для бутылок вместимостью 0, 375—0, 5 л оно составляет 30—35 мм, вместимостью 0, 7—0, 76 л — 40—50 мм и 0, 8—1 л — 40—55 мм.

Для розлива вина предназначены разливочные автоматы, включаемые в линии розлива. Автоматы различаются по конструкции, принципу действия и производительности. Наилучшими в настоящее время являются ротационные вакуумные разливочные автоматы, позволяющие удалять из бутылок перед наливом в них вина значительную часть воздуха и проводить розлив как по объему, так и по уровню.

Для розлива вин, нестойких к забраживанию (столовых полусухих и полусладких), а также соков применяют линии стерильного и горячего розлива, которые исключают попадание микроорганизмов в вино. При стерильном розливе бутылки после мойки подвергают стерилизации диоксидом серы на специальном автомате. В первой рабочей зоне такого автомата S02 поступает в бутылки и вытесняет из них воздух. Во второй зоне S02 нагнетается в бутылки до полного насыщения пленки воды, покрывающей внутреннюю их поверхность. При продолжительности воздействия этого газа в течение 5—6 с полностью уничтожаются все микроорганизмы. В третьей зоне происходит полное вытеснение SO2 (включая газ, насытивший водяную пленку на стенках бутылок) из бутылок путем вдувания в них стерильного воздуха.

Укупорка бутылок производится после заполнения их вином. Укупорка должна обеспечивать надежную герметизацию, исключающую не только вытекание вина из бутылки, но и проникновение в нее воздуха. Для укупорки бутылок применяют пробки из различных полимеров, кронен-пробки, корковые и другие пробки (рис. 38).

Наилучшую герметичность укупорки обеспечивают полномерные корковые пробки. Эти пробки делают из коры пробкового дуба, в зависимости от качества которой получают различные товарные сорта пробки: бархатные, полубархатные, средние и простые. Отсутствие достаточного количества

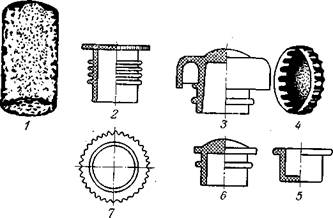

Рис. 38. Пробки, применяемые для укупорки винных бутылок:

/ — корковая; 2, 5, 6, 7 — винно-водочные; 3 — винная с охватывающим бортиком; 4 — кронен-корковая с прокладкой

коры пробкового дуба исключает возможность массового применения корковой пробки. Поэтому корковыми пробками укупоривают лишь бутылки с винами, подлежащими выдержке в бутылках и длительному хранению в коллекциях.

Корковые пробки перед использованием увлажняют в течение 5 сут обрызгиванием холодной водой или замачиванием в холодной воде не более 12 ч, затем обрабатывают теплой водой, имеющей температуру не выше 45 °С, в течение 30 мин и для стерилизации — 0, 5 %-ным раствором сернистой кислоты.

Наиболее широко применяют в настоящее время пробки из полимерных материалов, в основном из полиэтилена высокого давления. Герметичность укупорки полиэтиленовыми пробками зависит от того, насколько хорошо они обеспечивают уплотнение по стеклянной поверхности горлышка бутылки и насколько сам полиэтилен непроницаем для кислорода. Количество кислорода, проникающего в бутылку, зависит от формы полиэтиленовой пробки, толщины ее головной части и типа уплотняющих поверхностей.

Для укупорки ординарных вин и шампанских бутылок с тиражными полуфабрикатами игристых вин разрешено применение кроне н-пробки, состоящей из металлического колпачка и герметизирующей прокладки. В качестве прокладки применяют пластинки из корковой пробки или из полимерных материалов, разрешенных для этой цели Министерством здравоохранения СССР. Пробки из полимерных материалов и кронен-пробки перед применением промывают водопроводной водой и дезинфицируют 0, 5 %-ным раствором сернистой кислоты.

ВЫДЕРЖКА ВИНА В БУТЫЛКАХ

После розлива вина могут подвергаться бутылочной выдержке, более или менее продолжительной в зависимости от ее целей и типа вина. Выдержку вин в бутылках проводят со следующими целями: проверки стабильности готовых вин к помутнениям; улучшения качества вин и формирования в них характерных вкуса и букета, свойственных винам бутылочной выдержки; создания коллекции образцов вин.

Для проверки стабильности вина после розлива в бутылки проводят контрольную выдержку в течение 10—30 сут в специальных помещениях при температуре 10—16 °С в зависимости от типа вина. После выдержки вино подвергают инспекционному контролю. Если вино не дало помутнений, бутылки поступают на отделку и затем в упаковку.

Выдержку вина в бутылках для улучшения их качества применяют при получении коллекционных вин. С этой целью бутылочной выдержке подлежат только марочные вина, особенно высокого качества, которые после окончания положенного для них срока выдержки в бочках, бутах или цистернах дополнительно выдерживают не менее трех лет в бутылках.

В процессе бутылочной выдержки в вине, изолированном от действия кислорода воздуха, протекают различные химические превращения при низком ОВ-потенциале, который постепенно понижается с увеличением срока выдержки. В этих превращениях участвует кислород перекисей, содержащихся в вине. В результате в вине формируются и получают свое полное развитие букет и вкус, характерные для старых вин.

Бутылки укладывают в штабеля или на стеллажи, между которыми устраивают проходы достаточной ширины для осмотра бутылок и ухода за винами, находящимися на выдержке.

Бутылки с винами, подлежащими длительной выдержке, укупоривают корковыми пробками высокого качества. Пробку покрывают слоем специальной замазки или смолки, чтобы на ее наружном срезе не развивались плесень и личинки пробковой моли. Выдержку вин в бутылках ведут в специально предназначенных для этой цели изолированных, достаточно сухих, хорошо проветриваемых подвальных или иных помещениях с постоянной температурой. Температура выдержки должна быть оптимальной для вина каждого типа. Белые столовые вина выдерживают при температуре 8—12 °С, красные столовые—15—16, десертные—14—16 и крепкие—16—18 °С и выше.

Бутылки укладывают на стеллажи в один или два ряда в горизонтальном положении, следя за тем, чтобы внутренняя поверхность пробки смачивалась вином. Между стелла-

жами устраивают проходы достаточной ширины для осмотра бутылок и ухода за винами, находящимися на выдержке.

Из вина в процессе бутылочной выдержки выпадают осадки главным образом вследствие полимеризации антоцна-нов и других соединений фенольной природы. Особенно сильное выпадение осадков наблюдается в красных винах, содержащих наибольшее количество антоцианов. Выпадающие осадки при длительной выдержке уплотняются и пристают к поверхности стекла бутылок, образуя так называемую рубашку. Поэтому коллекционные вина, прошедшие многолетнюю бутылочную выдержку, перед реализацией подвергают декантации на специальном приборе или с помощью сифона. Коллекции вин (энотеки) создают из вин, прошедших бутылочную выдержку и развивших наиболее высокие качества. Коллекционные вина подлежат точному учету и регистрации. Сорт винограда, год урожая, тип вина, его кондиции и другие данные записывают в специальный журнал коллекции вин. Каждую партию вина, находящуюся в отдельном казе (отсеке стеллажа), снабжают деревянными бирками 'с четкими надписями тушью или простым мягким карандашом. За бутылками с винами, находящимися па выдержке, ведут систематические наблюдения и осуществляют уход. Обычно два раза в год осматривают все бутылки, лопнувшие удаляют, в случае обнаружения течи пробки заменяют, поврежденную смолку восстанавливают.

Глава 8. БОЛЕЗНИ И ПОРОКИ ВИНА

Под болезнями вин понимают такие необратимые изменения, вызванные жизнедеятельностью посторонних микроорганизмов, в результате которых вина приобретают неприятные запах и вкус и становятся непригодными к употреблению. Больные вина представляют большую опасность, так как способны инфицировать здоровые вина.

Пороки вин также связаны с изменениями их состава, приводящими к ухудшению качества вин. В отличие от болезней эти изменения вызываются химическими, биохимическими, физико-химическими процессами, проходящими в винах, либо случайно попавшими в вино посторонними веществами. Причиной пороков могут быть также отклонения в винах от нормального состава (например, излишняя грубость) вследствие нарушения технологии либо некондиционности винограда (высокая кислотность). Последние иногда называют недостатками. Они устраняются путем различных обработок.

Следствием болезней и пороков вин являются помутнения, которые в зависимости от причин, их вызывающих, имеют биологический, биохимический или физико-химический характер.

БОЛЕЗНИ 1ШИ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

Болезни вин в большинстве случаев вызываются бактериями и реже дрожжами. Чаще всего развитие нежелательных микроорганизмов наблюдается в малоспнртуозных низкокислотных винах. «Вылечить» больное вино, т. е. восстановить его первоначальное состояние, практически невозможно, поэтому необходимо очень тщательно соблюдать и выполнять профилактические меры, позволяющие предотвратить заболевание вина.

Наиболее распространенными и опасными болезнями вина являются уксуснокислое и молочнокислое скисания, возбудители которых — уксуснокислые и молочнокислые бактерии — часто встречаются в винах и хорошо приспособлены к условиям винодельческого производства. Так же широко распространена, но менее опасна цвель вина, вызываемая пленчатыми дрожжами. А такие заболевания, как ожирение вина, прогоркание, маннитное брожение, заболевание, при котором идет разложение винной кислоты и глицерина, в последнее время встречаются весьма редко.

Цвель вина поражает чаще всего сухие молодые вина, особенно красные. Заболевание начинается с появления на поверхности вина пленки, которая может состоять из двух или трех видов пленчатых дрожжей. Морфологическое различие пленок можно заметить лишь в начале их развития, в дальнейшем пленка утолщается и превращается в рыхлую массу. В результате длительного нахождения вина под пленкой происходят существенные изменения его химического состава: значительно снижается количество этилового спирта, иногда до 0, 1 — 1 % об., уменьшается экстрактивиость, накапливаются летучие кислоты и эфиры. Меняются вкус и внешний вид вина: оно теряет окраску и сортовой аромат, приобретает посторонние неприятные тона и становится непригодным для употребления.

Пленчатые дрожжи развиваются в винах, содержащих не более 13% об. спирта, а при температуре 10—12 °С — не более 10 % об. Особенно хорошо они развиваются при доступе кислорода. Сульфитация, к сожалению, не всегда гарантирует от развития пленчатых дрожжей, так как некоторые виды являются сульфитоустойчивыми и восстанавливают соли сернистой кислоты в элементарную серу и сероводород. Поэтому в винах с повышенным содержанием S02 при развитии пленчатых дрожжей появляется сероводородный тон.

Пленчатые дрожжи, развивающиеся на поверхности вина в неполных емкостях, в основном относятся к дрожжам родов Candida, Hansemila, Pichia.

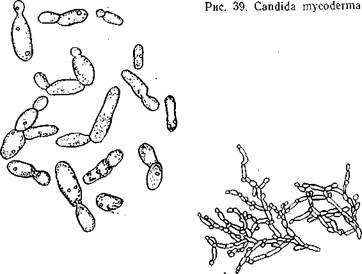

Вид Candida mycoderma — основной возбудитель цвели вина. Дрожжевые клетки имеют овальную, цилиндрическую

или продолговатую форму (рис. 39) длиной 4, 3—18 мкм и шириной 1, 7—4 мкм. Часто встречаются псевдомицелий и древовидно разветвленные цепочки клеток. Эти дрожжи не образуют спор и не вызывают брожения, развиваются за счет окисления в сусле Сахаров, в вине — спирта, образуют большое количество летучих кислот (до 4 г/л). Продукты обмена их задерживают развитие винных дрожжей и снижают их бродильную способность.

Вид Hansenula anomala имеет клетки овальной и цилиндрической формы (рис. 40) длиной 4, 5—20 мкм и шириной 2, 5— 6 мкм с большими вакуолями и жировыми включениями, сильно преломляющими свет. Эти дрожжи образуют споры характерной шляповидной формы, способны вызывать брожение сусла и накапливать до 4—5 % об. спирта. На вине они образуют сухую матовую пленку серовато-белого цвета, всползающую по стенкам.

Н. anomala — сильный эфпрообразователь, обогащает вино летучими эфирами, в основном уксусноэтиловым, придающим вину несвойственный ему аромат. Образование летучих кислот при развитии этих дрожжей незначительно.

Pichia alcoholophila имеет клетки овальной и эллипсовидной формы (рис. 41) длиной 3, 5—7, 2 мкм и шириной 3, 4— 5 мкм. Иногда встречаются палочковидные и колбасовидные формы длиной до 25 мкм. Образуют споры. Эти дрожжи не вызывают брожения, усваивают сахара только путем окисления, но в основном развиваются за счет окисления спиртов и органических кислот. P. alcoholophila, как и С. mycoderma, вы-

Рис. 40. Hansenula anomala Рис. 41. Pichia alcoholophila

зывает помимо цвели вина помутнение столовых вин в бутылках, если розлив осуществлялся с доступом воздуха.

Для предупреждения заболевания цвелью необходимо соблюдать все профилактические меры: своевременно доливать емкости здоровым чистым виноматериалом, систематически проводить микробиологический контроль на производстве, повышать культуру винодельческого производства, а также использовать для приготовления столовых вин технологию, обеспечивающую низкое содержание в них растворенного кислорода.

Уксуснокислое скисание поражает малоспиртуозные (до 12% об. спирта), низкокислотные, малоэкстрактивные вина как старые, так и молодые. Белые вина подвергаются заболеванию чаще, чем красные, богатые фенольными веществами. В начале заболевания на поверхности вина появляется очень тонкая прозрачная сероватая пленка, по мере развития болезни пленка утолщается и частично погружается на дно, образуя слизистую массу — уксусную матку. В вине появляются запах и вкус уксусной кислоты и ее эфиров, при дегустации чувствуется жгучесть и возникают колющее и царапающее ощущения в горле. Бактерии, вызывающие уксуснокислое скисание, относятся к роду Acetobacter. Они различаются по способности к окислению органических веществ, обусловленной наличием у них комплекса ферментов, катализирующих реакции окисления спиртов, кислот или углеводов. Несмотря на имеющиеся различия, все они способны окислять этиловый спирт в уксусную кислоту с образованием из 1 % об. спирта 1 г уксусной кислоты. При использовании всего спирта и накоплении больших количеств уксусной кислоты некоторые виды бактерий способны расщеплять уксусную кислоту в присутствии кислорода воздуха на С02 и воду. По способности накапливать уксусную кислоту отдельные виды довольно сильно различаются: одни из них способны образовывать в среде не более 4, 5—5 г/л уксусной кислоты, другие до 9— 10 г/л. В присутствии хинонов окисление этилового спирта

14 209

в уксусную кислоту может осуществляться в анаэробных условиях. В этом случае иод действием алкогольдегидрогеназы спирт превращается в уксусный альдегид, а образовавшийся как промежуточный продукт пероксид водорода под действием каталазы расщепляется на воду и кислород.

Во всех здоровых винах присутствует небольшое количество уксусной кислоты, которая является естественным продуктом брожения. Это количество не должно превышать в молодых винах 1, 2 г/л, в старых выдержанных — 2 г/л.

Установить генезис уксусной кислоты при малом ее содержании можно по наличию в вине ацетилметилкарбинола, который не содержится в здоровых винах, а образуется в результате окисления 2, 3-бутиленгликоля ферментами уксуснокислых бактерий.

Уксуснокислые бактерии широко распространены в природе. В вино они попадают с ягод, поверхности оборудования и емкостей, иногда развиваются при изготовлении красных вин, если брожение идет на мезге с доступом кислорода воздуха.

Уксуснокислые бактерии — аэробы, развиваются только на поверхности сред. Они малочувствительны к кислотности среды: некоторые из них могут размножаться при рН 2, 5—3. Значительное влияние на их развитие оказывает содержание в среде диоксида серы: 175 мг/л общего количества SO2 ин-активирует развитие всех видов уксуснокислых бактерий в вине. Солнечный свет как прямой, так и рассеянный приостанавливает размножение уксуснокислых бактерий; 55-минутное облучение ультрафиолетовыми лучами полностью подавляет их жизнеспособность.

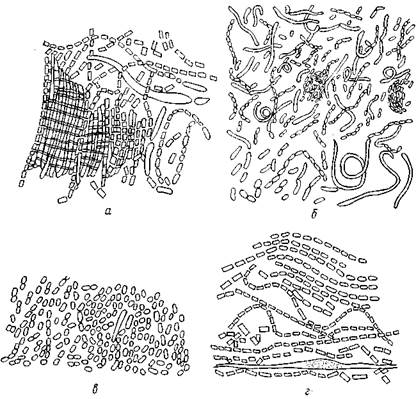

В вине наиболее часто встречаются уксуснокислые бактерии видов Acetobacter aceti. Acetobacter xylinum, Acetobacter Kut-zingianum, Acetobacter Pasterianum. По морфологическим признакам разные виды сходны между собой, имеют палочковидную форму размером 0, 5—0, 8 мкм, в зависимости от температуры среды могут образовывать удлиненные и нитевидные формы (рис. 42). Так, в вине крепостью 8—10 % об. при температуре 12—15 °С бактерии имеют вид коротких толстых палочек, в том же вине, но при температуре 30—34 °С, преобладают длинные цепочки, а при температуре 40—45 СС образуются длинные нити со вздутиями.

A. aceti — короткие толстые палочки, перетянутые посередине, соединенные в цепочки. Образуют слизистую пленку. Длина клеток 1, 6—1, 8 мкм, ширина 0, 8—1, 2 мкм. Развиваются в вине, содержащем не более 16 % об. спирта, могут образовывать до 6, 6 % уксусной кислоты и эфиров.

A. xylinum — клетки палочковидные, короткие и длинные, 2—2, 5 мкм в длину и 0, 8—1 мкм в ширину. Встречаются нитевидные клетки, часто спиралеобразные, с неправильными

Рис. 42. Acetobacter:

а — A. aceti: б —A. xylinum; в — A. Kutzingianum; г —A. Pasterianum

изгибами. На поверхности вина бактерии образуют студенисто-слизистую пленку, при старении пленка утолщается, погружается на дно, образуя уксусную матку. Бактерии развиваются на вине с концентрацией спирта не выше 8 % об., образуют не более 4, 5 % уксусной кислоты, способны к переокислению, при окислении спирта образуют побочные продукты с неприятными запахом и вкусом.

A. Kutzingianum — короткие широкие палочки, отдельные или соединенные по две, образуют тонкую непрочную слизистую пленку. Развиваются в винах с концентрацией спирта не выше 9, 5 % об., придают вину неприятный острый запах, образуют до 6, 6 % уксусной кислоты.

A. Pasterianum — толстые короткие палочки, соединенные в цепочки, или удлиненные нитевидные клетки, образуют толстую слизистую прочную пленку, переносят до 9, 5 % об. спирта, способны к переокислению.

Надежных методов лечения вин от уксуснокислого скисания нет, поэтому необходимо строго соблюдать все профилак-

тические меры: тщательно сортировать виноград, сульфитиро-вать сусло и мезгу, проводить брожение на активных холодостойких расах чистых культур дрожжей при низких температурах, препятствующих развитию уксуснокислых бактерий, хранить вина в полных емкостях, своевременно доливая здоровым вином и поддерживая содержание свободного S02 на уровне 25 мг/'л, строго соблюдать санитарный режим на производстве.

При обнаружении в вине уксуснокислого скисания необходимо провести его пастеризацию в течение нескольких минут при 60—62 °С, профильтровать, лучше через обеспложивающий пластинчатый фильтр, затем скупажировать со здоровым вином с последующей сульфитацией до 100 мг/л. Хранить такое вино необходимо в полных емкостях при низких температурах.

Для исправления вкуса больного вина, если болезнь удалось приостановить в самом начале ее развития, можно применить способ перебраживания его на свежих выжимках, при этом выход спирта увеличится за счет восстановления уксусной кислоты (0, 85 г летучих кислот могут повысить содержание спирта в вине на 0, 1 % об.). Вина, содержащие не более 3 г/л летучих кислот, можно лечить путем культивирования на их поверхности хереснои пленки, так как хересные дрожжи наряду с окислением спирта разрушают уксусную кислоту. Этот метод предложен Н. Ф. Саенко.

Если же в вине образовалось уксусной кислоты более 3 г/л, то его можно перегнать на спирт или переработать на уксус.

Молочнокислое скисание поражает все типы вин: сухие, с остаточным сахаром (недобродившие), десертные, крепкие и особенно малокислотные крепкие вина южных районов. При этом заболевании вино теряет прозрачность и блеск, в нем появляются шелковистые волны (при просмотре бокала с вином в проходящем свете). Вкус становится сладковато-кислым, царапающим, аромат исчезает, заменяется запахом квашеных овощей, в более поздних стадиях заболевания во вкусе и запахе появляются тона прогорклого масла. Иногда заболевание сопровождается появлением в вине мышиного привкуса.

Молочнокислые бактерии, вызывающие молочнокислое скисание, относятся к роду Lactobacillus. По морфологическим признакам они неоднородны, имеют форму длинных и коротких палочек, а также кокков (рис. 43), грамположительны, не образуют спор, развиваются в анаэробных условиях.

При молочнокислом скисании происходит распад мопозы на две молекулы молочной кислоты. Наряду с основным продуктом — молочной кислотой — в большем или меньшем количестве получаются побочные продукты, состав которых более или менее постоянен и используется для систематики бактерий. 212

По характеру вызываемого брожения молочнокислые бактерии делятся на две основные группы:

По характеру вызываемого брожения молочнокислые бактерии делятся на две основные группы:

гомоферментатпвные бактерии, образующие из сбраживаемых Сахаров молочную кислоту и очень незначительное количество (следы) летучих кислот, этилового спирта, диоксида углерода;

| Рис. 43. Lactobacillus |

гетероферментативные бактерии, сбраживающие 50 % Сахаров на молочную кислоту и 50 % на этиловый спирт, глицерин, диоксид углерода. Наиболее опасным заболеваниям подвергаются низкокислотные сладкие вина, высокая спиртуозность которых не задерживает развития молочнокислых бактерий. Среди молочнокислых бактерий встречаются высокоспиртуозные штаммы, способные развиваться даже при содержании спирта 20—24 % об.

При развитии гетероферментативных бактерий снижается содержание сахара, повышается содержание летучих кислот (до 4 г/л) за счет образования уксусной, пропионовой и муравьиной кислот. При развитии гомоферментативных бактерий наблюдается снижение количества сахара и повышение общей кислотности, в то время как содержание летучих кислот остается постоянным. Развиваясь в столовых низкокислотных сухих винах, молочнокислые бактерии используют яблочную и лимонную кислоты, глицерин. Источником повышения летучих кислот могут быть пентозы, которые легко потребляются как гетеро-, так и гомоферментативными бактериями. Молочнокислые • бактерии обладают высокой выживаемостью, но они чувствительны к содержанию S02: при концентрации его свыше 100 мг/л в сусле и 80 мг/л в вине они не развиваются. Они также очень чувствительны к активной кислотности среды: развитие их прекращается при рН ниже 3, 3 в сусле и ниже 3, 5 в вине.

Вина, подвергшиеся молочнокислому скисанию, можно лечить лишь в самом начале развития болезни. Для этого проводят оклейку вина с последующей фильтрацией через обеспложивающие фильтры со специальными пластинами, затем вино пастеризуют и сульфитируют. Если в вине появился мышиный тон, избавиться от него практически невозможно, такое вино непригодно даже для дистилляции.

Развитие в винах некоторых видов молочнокислых бактерий может вызвать в них качественные изменения составных

| '"? |

| seo4vl'°'° °ЛЛ2 |

| П |

| «к |

| > & i& «~ 0 |

| : ^: |

| V |

| О. - |

| . -4.-° |

| ^f=f..., •ь»1 Г^. СГТ- ~ Чо ^ |

| _ о < |

| '» |